編按

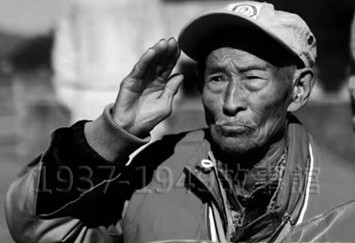

「打了一、兩個月曉得不?40多天沒得糧食,餓了就吃一些樹皮之類的東西,也沒得衣裳穿,用樹皮茅草當衣服,」100歲的中國遠征軍老兵鄧竹生描述八十多年前、他第二次入滇西與日軍作戰時,部隊在龍陵戰役中作戰的艱困情景。

與鄧伯伯談了約一小時的話,儘管老人家不時扯著喉嚨加上手勢,企圖傾吐出那段畢生最刻骨銘心的生命經歷,我卻只有這幾句聽得最清楚明白。他濃厚的四川方言土腔,還有跳耀式的時空描述、思考邏輯及表達力,使在場的四、五個外地人都跟不上他說話的脈絡和語意。

「就是撕茅草做衣服,茅草的根就拿著吃,他說吃了很久。他年輕時候,跟我講的都是這些,沒有別的,講的時候,就會哭,吊不上氣,講一次就要哭一次,」30多歲的孫女鄧建群用普通話從旁補充。

也許是戰爭的沈痛及創傷,或是解放後的政治氛圍,乃至幾十年來深居偏鄉山溝的貧困生計,讓他有意、無意的遺忘了那些經歷?直到十多年前,他被關懷抗戰老兵的志願者們找到,凌亂破碎的戰爭記憶才再慢慢浮現。

我們是撿著活的

在此之前,鄧竹生在老家務農70多年,參軍抗戰經歷連後來與他結婚的妻子也沒講,「一般比他歲數大,或者是和他同歲的才曉得他去當過兵。」從四川眉山結伴開車到成都(單程6小時)陪訪、不時也協助翻譯的志願者二姐如是說。

鄧伯伯說他「一共打仗打了九年」。他隨部隊兩度入滇緬,與日軍正面交鋒,遠征軍第一次入滇西,打不過日軍,打算撤退回雲南時又誤入野人山、高黎貢山等無人蠻荒叢林,幾度生死交關,他跟我們說了好幾次:「我們是撿著活的。」

很可惜,志願者早期給他做的抗戰經歷訪問紀錄有限、且資訊混亂,我們反覆查證、比對,從他幾度更換的部隊番號追縱他在滇西的作戰路線,參照他給我們「擺」的從軍生涯的描述,還有近十多年志願者尋找他、探望他回來寫的日誌、紀錄,我們大致上勾勒出他這一生的生命軌跡,很為他一生劬勞貧苦的命運嗟嘆,他的命真是苦!

去年四月與他在成都商圈一家酒店會面時,老人家當天精神和興致都空前的好,話講了不少,午餐上胃口也很好,餐後送他上車回眉山,與他臨別一握,手雖瘦骨嶙峋,卻相當有力,畢竟是一雙作農、作粗工的手。

沒想到,這一握,就是永別了!

今年二月第一天,志願者捎來簡訊說,老先生在昨天與世長辭了,真是意外與遺憾!鄧伯伯並不是我們這趟成都行訪問的九位抗戰老兵中最年長的,卻是第一個仙逝的。

願來世不要這麼苦

第一個頭七那天,多位志願者從成都前往眉山送葬,志願者阿東在微信上寫道:「跪送英雄……,願來世不要這麼苦!」至今看到這段文字,我仍會掉淚,為他一生貧困寂寥而難過,更為他被社會國家遺忘而憤不平,老天真太對不住他了!

鄧伯伯一生悲苦,應該也是置身於那個驚濤駭浪的大時代裡,絕大多數投身抗戰、保家衛國,但始終未得國家尊重肯定的農村青年一世生命更迭的一個縮影。(孫曼蘋)

文╱孫曼蘋撰稿及編版

圖╱孫曼蘋攝

鄧老生於1925年農曆五月初二,世居四川省眉山市仁壽縣龍馬鎮。

1940年,他15歲,身體從小就瘦小。那年底的一個嚴寒天,他正在家種田,遇到了鄉上保長上門抓壯丁,「三丁抽一,五丁抽二,我們是五弟兄,不管你去不去,拉都要把你拉去。」

「你去不去?不去就把你綁進去。」

他話聲略揚,情緒激動的連續輕咳了兩聲,一旁志願者二姐要他休息一下「等哈(下)說」,老人家有點不悅:「妳來說,我不說了……。」

小心請吃乾筍子炒肉

一篇梅山市作家給他做的訪問紀錄說[1],鄧竹生被抓走後交兵隊送到榮威師管局,先在那裡受訓一個多月。當時像他這樣從各村莊聚落送來的青年有100多人,他們被分成三個連進行訓練;新兵裡有不少人都是「睜眼瞎」,認不到幾個大字,但訓練還是很嚴格。

例如,凡是規定動作做不到的就要重來,如果連續三次都不合格,就要受「乾筍子炒肉」的體罰。有人受不了、就想逃跑,一次兩個新兵結夥一起逃跑,結果被抓回來,長官當著大家的面,以竹鞭抽打,把這兩人「腳杆打到抖顫顫,」從此再也沒有哪個敢當逃兵了。

他還記得,排長胡玉安經常說:既來之,則安之,打日本鬼子是保家衛國,要想把鬼子趕出中國,就要有硬本事,所以說規定動作必須要過關才行。

娃娃兵負責接聽電話

雖有受過訓,但鄧竹生年紀小,個子也瘦小,一直留在補充團,好一段時期後才被編入國民革命軍第5軍[2]96師288團2營機槍2連1排3班,當一名電話兵,專門負責接聽電話。

1942年3月,第5軍這支精銳部隊由軍長兼中國遠征軍第一路副司令長官杜聿明率領三個步兵師(包括96師、200師及新22師)入緬作戰,除支援英軍抗日,也冀望確保滇緬公路作為最後的國際交通運輸線。

中國第一次派軍入滇緬作戰共約22萬人(中國遠征軍10萬人,中國駐印軍12萬人),初期與日交手,戰果不錯,如同古保衛戰、仁安羌之戰、棠吉收復戰等,但最終因為入緬倉促、指揮混亂以及英軍配合不利等原因,我方失利,遠征軍兵力傷亡過半。為保留戰力,中方決定撤軍,一部分退至印度,一部分撤回滇南,杜聿明領軍的第5軍經滇緬交界的野人山(今之緬甸枯門嶺),輾轉回國。

四萬人進山,僅八千人出山生還

但杜聿明選擇的這條撤退路線是錯誤決策,導致遠征軍「四萬人進山,僅八千人出山生還;大量士兵因迷路與部隊失散、飢餓、食物飲水不潔引起的痢疾、蛇咬、水蛭吸血、蚊叮熱病瘧疾等種種原因而死,有些士兵亦選擇了跳崖或是飲彈自盡。」[3]

鄧竹生隸屬的96師部隊,從5月8日起撤退進入野人山,到8月初翻越高山貢山、17日終於抵達雲南劍川,是回國所走路線最長,時間最久,應該也是最艱辛、損傷最大的一支軍隊。

96師師長余韶在他第一次入緬遠征的回憶文中敘說:

「官兵帶足乾糧,焚毀了大部分輜重,只抬著出國前新裝備的幾門大炮行軍,沿途全是密林,密得連狗都鑽不進。」

「第九十六師在平滿那參戰人數爲九千八百六十三人,戰死戰傷者四千零八十一人,生死不明者四百五十三人,在回國途中拖死及擡炮死亡的一千五百餘人,幸存者約三千人,然皆病容滿面,疲憊不堪。第一次入緬遠征即以慘敗而告終。」

這段經歷對所有倖存者來說,應該都是刻骨銘心、永遠忘不了的記憶。但是,鄧伯伯在所有訪問筆錄或視頻中都未提隻字,即使是十幾年前,他的心智反應都還如常時。

第二次遠征軍參與滇西反攻戰

他最常跟志願者和孫女一再重複講述的抗戰記憶,是1943年年初、第二次中國遠征軍入緬作戰的故事。第二次入緬前,他已從96師再被編入第5軍200師228團2營2連1排3班,他隸屬的排負責打60炮,共有6門60炮,美國人製造的,鄧竹生專門負責用望遠鏡指揮打炮。

「炮兵我也幹過,步槍兵我也幹過;今天幹這個,明天幹那個,兩個分不開啊,」老先生強調戰場上士兵的多元角色。

這場滇西反攻戰,中國分別從中印兩地出動約20萬名兵力(滇西遠征軍約10-15萬人,駐印軍3-4萬人)與美英盟軍聯手,與日軍進行多場殊死戰,戰事從43年年初進行到45年3月,結果我軍收復緬北,打通滇緬公路,這也是中國軍隊對日正面戰場少數徹底勝利的經典戰例。

戰火交鋒兩年多期間,國軍傷亡很大,尤其是第5軍200師,原是中國第一個機械化師,在抗戰序列中屬於精銳,雖因第一次入滇作戰,部隊傷亡慘重,回國經長時間修整、補充和訓練,但相較之下,仍是一支裝備較良好、戰鬥經驗豐富的軍隊,在滇西反攻一系列最艱辛、最關鍵戰役中無役不與,其中最著名的當屬龍陵會戰與松山戰役,龍陵戰役中日對峙拉鋸歷時數月,戰鬥時間最長,傷亡最大,200師幾乎被打殘。

受輕傷也不能下戰場

在四川省抗戰歷史文化研究會早期做的訪談中[4],鄧竹生描述了他在龍陵、騰衝及芒市一帶參與戰役的情況:

「我是觀察員指揮打炮,有炮手和炮長及彈手,專門在草壩和張金山一帶打對門山上日本兵,炮彈不大,像竹筒一樣大,打死了很多日本兵,之後我們1排又到南天門炮擊日本兵,打了一天,死了很多日本人,我的右腳受了點輕傷,上了急救包,都不能下戰場。第二天我們團接到上級命令,要翻山到回龍山打日本兵,打了三天四夜決戰,把回龍山的日本兵全部消滅了,取得龍陵勝利,但我們傷亡也很慘重,全團活著的只有200多個,是經過槍連彈雨槍林過來的。隨後部隊又整編,行軍到昆明,駐紮在昆明小板橋天字廟訓練等待。」

100歲時的鄧伯伯,對各場戰役前後走過哪些地方已無法說的清楚了,但是戰場若干場景他依舊記憶猶新。例如,部隊在滇西崇山峻嶺中與日軍對峙拉鋸,「秋雨又多,沒得衣裳穿,冷的到鬼門關。」

滇西戰地地處荒僻,補給困難,每個人一天只配得幾兩米,都吃不飽,只好吃野草、野果,尤其是在松山那一帶,打了七天七夜,有四十多天都沒怎麼吃東西,士氣低落,師長看到都哭了!但師長還是鼓勵大家說,「我們要前進,陣亡比餓死光榮。」孫女說,爺爺每跟她說到這段就會哭。

前腦、後腰與彈片共存70多年

部隊在龍陵一帶打了半年多中,鄧竹生受了傷,砲彈殘片至今還留在前腦袋瓜子裡。視頻裡,但見老爺爺摘下鴨舌帽,左手指從右腦太陽穴劃越過頭頂到左太陽穴處,再指著前額:「這裏頭還有彈片,天氣一變,就會痛。」

左後腰也經常鬧疼,志願者二姐說,他一直說他的腰痛,以前從沒去醫院照過腰,最近剛去照了一次(X光片),醫生說已經斷了很久很久。

他很少去醫院,因為怕花錢。「年輕的時候,他也是害怕花錢,從來都不去醫院。」孫女鄧建群對爺爺性情最了解。

貧困,可說是鄧竹生一生的宿命。

抗戰勝利後,鄧竹生升為上尉。後來部隊再次整編,他被調到了223師667團第3營,隨軍移防到湖南長沙,再乘火車從江西到南京,駐守在長江邊上的江 陰。1948年隨部隊「起義」(即「投共」),次年,離開部隊回鄉、由當地政府安置工作。50年代,因為曾經是國民黨軍官,工作沒了,就只能在老家作農,生活始終與貧窮纏繞打轉。

十幾年前關懷抗戰老兵的志願者剛找到他時發現,他每個月只有新農低保[5]55元。2012年,經在地志願者組織安排他與另一位老兵同往建川博物館參訪,透過四川電視台等媒體隨行報導,他們的貧困窘境才被社會大眾及更有規模的救助組織看到,老兵的生活狀況才得改善;一份2023年志願者做的生活調查紀錄顯示,他每月有2100元固定資助,勉強可以維持他與失能兒子的生活,「年輕時為保家衛國和日寇作戰,晚年為維持這個貧困的家繼續奮戰,」志願者們看到鄧老的現況莫不鼻酸、感慨又不捨。

鄧竹生一生沒有一棟符合基本條件的居所。鄧家老宅在一偏遠山區低於公路一米多的邊坡上,晴天塵土飛揚且喧囂,雨天坡路泥濘又難行。看到志願者2023年四月到他家拜訪時的日誌,我很震撼怎麼會有這麼如此被遺世孤立的住家:

「快接近鄧老家裡時,路斷了,面前的鄉村公路,因為要做涵洞,徹底挖斷。下車看看情況,只能將汽車放在路邊,跨過這個路段,走過去。同行的說好像只有一公里左右就到了,走路沒問題。11點鐘的太陽還是有點火熱,幾個人分攤了送鄧老的慰問品,分別肩背、手提、背包背,小心翼翼的跨過挖斷的路段,在太陽的親近下,朝鄧竹生家裡走去。

鄉村道路因為修路,都是坑坑凹凹的,太陽貼身服務,走一會兒開始冒汗。堅持和執著在每一個人的心裡面,嘴上都是說著笑話,走了十多分鐘,發覺前面的彎道有點多,並不是走過彎道就快到了。趕緊查一下導航,發覺還有3公里多的路程,走路不怕,關鍵是都提著東西啊!……

看樣子在這個陽光滿滿的時間走過去有點具體了,於是我們走進一家農戶,尋求農用車支持,通過交談,在我們出夠資費後,我們坐進了晃晃悠悠的電動三輪車。鄧竹生家就這樣到了。」

2024年公益組織幫鄧伯伯整修了那棟危顫顫了幾十年的鄉村老土房,從此屋頂不再漏雨漏風,樑柱不再歪斜,臥室終於有了個像樣的抽水馬通,壁癌佈滿到不像樣的牆壁變得雪白一片,新屋在去年10月底落成,鄧老的多年盼望總算是實現了。

新房入住三個月後,鄧竹生的人生列車下站了。

直到離世前,這位100歲的老人家還在自己劈柴、種果樹、賣沃柑。

注解

[1] ⟨鄧竹山,鏖戰龍陵⟩。劉川眉等編輯,⟪岷峨壯士-梅山抗戰老兵紀實⟫,pp. 32-35。四川:眉山市作家協會。

[2] (編注)第5軍是抗戰時期國軍的王牌部隊之一,官與兵素質均高於當時一般部隊。1940年底到1942年初,第5軍正駐防在昆明周邊及貴州安順一帶,作為西南戰略預備隊,屬於整補、訓練階段,鄧竹生等這批新兵就是在該軍整補時被編入第5軍。整訓期間第5軍並沒有與日軍大規模交戰。

[4] ⟨鄧竹生⟩。熊俊華(2017),魏奕雄主編,⟪滇緬戰場追憶 中國遠征軍老兵口述匯編⟫,pp. 77-79。四川:天地出版社。

[5] (編注)中國大陸的「新型農村合作醫療」或「新型農村社會養老保險」,其中「低保」指的是中國大陸的「最低生活保障」政策,意指低收入戶可免繳或獲得政府代繳農合保費。 類似台灣老農的「農民健康保險」和「老農津貼」。