文/鄭元慶

太平洋戰爭爆發時,日本並沒有預期會擄獲十幾萬戰俘;隨著龐大戰俘人口而來的,是食物供給的巨額耗費。《關於戰俘待遇的日內瓦公約》第26條對戰俘的食物有基本的保障,戰俘口糧在質、量與種類方面,應要能維持其健康,並防止體重減輕及營養不良。

由於日本與西方國家對戰俘的概念不同,何況日本政府並未簽署此公約,因此主管戰俘事務的戰爭大臣東條英機認為,戰俘們不能遊手好閒,飯來張口,必須工作才能給飯吃,就此定調戰俘「不應不勞而食」。

依照東條英機的指示,當時台灣戰俘營首任總司令中野純一(Nakano Junichi)上校,在香港二戰日本戰犯的審判過程,留下了他任內關於戰俘每日主要糧食(穀類)的配給紀錄[1]如下:

由此可知,當時日軍戰俘的工作和食物有相對關係,工作愈繁重,可領到的口糧也多。關於戰俘之工作,依公約49條內文的精神,從事勞動是以維持身心健康為目的,但還需考量戰俘的年齡、階級及體力。軍官們僅扮演監督角色,不能被「強迫」工作。但這樣一來,依照上述配給標準,軍官們能獲得的口糧就相對減少。

日軍計畫用飢餓來達成讓戰俘們工作的目的,因此飯、湯與日漸減。戰俘的食物,是由台灣軍的監管部門購買,存放在營地附近的倉庫。主食主要是米,另有副食和調味品。

美軍駐菲律賓第1軍團指揮官瓊斯(Albert Jones)少將的證詞,說明了戰俘們的食物供應,一天3餐,通常包括半杯或3/4茶杯的米飯或是米和大麥的混合物,配菜是蘿蔔、洋蔥、高麗菜和其他綠色葉菜;外加一小碗稀湯,幾乎沒有營養價值。有時湯桶底部會出現幾顆豆子,若某位戰俘撈到豆子,其他沒有的人就會沮喪;肉類、脂肪、糖甚少。[2]

美軍駐菲律賓參謀長畢比(Lewis Beebe)准將的回憶錄記載,戰俘每人每月糖的配給僅150公克,盛產香蕉的時節,他們每天分配到2根香蕉,是唯一的甜食和鮮果。戰俘把香蕉壓碎放在米飯裡,類似香蕉飯布丁。但過了產季,就幾乎吃不到香蕉了。[3]

蝸牛小蟲皆是蛋白質

英軍駐馬來西亞司令部參謀長托倫斯(Kenneth Torrance)准將認為,日軍給與的食物僅可維持最低生命,他懷疑這些食物的配給量,是經過營養專家依據科學計算後,讓戰俘在獲得最低營養成分下存活,這種結果導致戰俘普遍的營養及維生素不足。[4]由於太缺動物性蛋白質,以至戰俘在雨後都會在地上尋找蝸牛。這種寶物味道難聞而且粘糊糊的,但是他們太餓了,幾隻蝸牛下肚,能感到生命進入了血管。[5]

在溫萊特的回憶錄中,記載了1942年冬天一件令他難忘的事情,就是米飯裡出現了長約2.5公分的黑頭白色蟲子。戰俘們起先還用筷子把蟲子挑掉,但後來索性閉眼吃了,因為蟲子有蛋白質!除了白色蟲子,米飯裡還有些無法從穀物中分離的黑色小象鼻蟲,戰俘們也只當是補充營養,吃了成千上萬隻。

西方人很少吃動物內臟,戰俘們有時會吃到動物的胃、腸和肺。即使不習慣,他們還是貪婪地吃,與其說是增強體力,不如說是避免昏倒。「理論上」副食有肉、魚、青菜、地瓜等,但吃到魚肉等動物性蛋白質的機會少之又少。

體重減輕威脅生命

戰俘們偶爾會有點肉吃。畢比回憶錄裡記載,有天日本台灣軍總司令安藤利吉(Ando Rikichi)中將及參謀長樋口敬七郎少將來視察。在兩人來訪的前一兩天,戰俘們有了充足的米飯。視察當天,安藤中將還送給戰俘們一頭豬。不過即使吃了那點豬肉,畢比在8月至11月間,體重仍然減輕了約7公斤,[6]范克(Paul Funk)將軍更是少了約15公斤,減重的速度可怕。

營地沒有瘧疾,水源潔淨,衛生條件相當不錯,惟缺乏食物是對戰俘們健康的最大威脅。二次大戰結束後,美國軍醫吉勒比(James Gillepie)上校在審判日軍戰犯的控訴中提到,在花蓮戰俘營的8個月的時間裡,戰俘們每人每天僅能攝取約1000卡路里的熱量。無止境的繁重體力工作和長期飢餓使得半數以上的戰俘罹患營養性水腫,這是由於缺乏蛋白質,以及過度勞動所造成的。加上花蓮冬季寒冷,缺乏產生能量的食物及禦寒衣物,使戰俘無法保持體溫。1943年英國海岸砲兵部隊的邦克(Bunker)上校去世,死因就是長期飢餓。[7]

「工作米」

高階戰俘因為不工作而口糧變少、只得餓肚子。為了落實軍方「戰俘不應不勞而食」的訓令,日軍向他們遊說「自願工作換糧」。這項提議起初被高階戰俘們拒絕,結果食物漸減。後來日軍暗示,高階戰俘如果真的上工,將會如士官兵般,得到額外的「工作米」。

工作或餓死二選一,讓高階戰俘們別無選擇。但是日軍戰俘營首任總指揮官中野純一上校在受審時的說詞是,將軍們「自願」在菜園耕種和飼養牲畜,供自己食用。因為在他任內,食物缺乏並受政府控制,即使是有意購買戰俘所需的副食品,也非常困難。[8]

於是55歲以下、上校以上軍官開始從事農園工作,每人分配到了一個鋤頭當工具。55歲以上無法從事體力勞動的將官們,則負責照顧豬、雞、兔、山羊和鴨子等牲畜。他們分組工作,每組工作30分鐘後換另一組接手,一天共6.5小時。工作地點在監獄圍牆外,他們每天得踩著木屐走到工作區。慢慢地第一塊土地被清理出來,可以種植蔬菜了。[9]畢比認為能在陽光下曬太陽,呼吸到新鮮空氣,即便一身大汗也愜意。他和一些年輕的准將,在分配的土地區域整理出苗床,生平第一次手上長出老繭。[10]

客串牧羊人

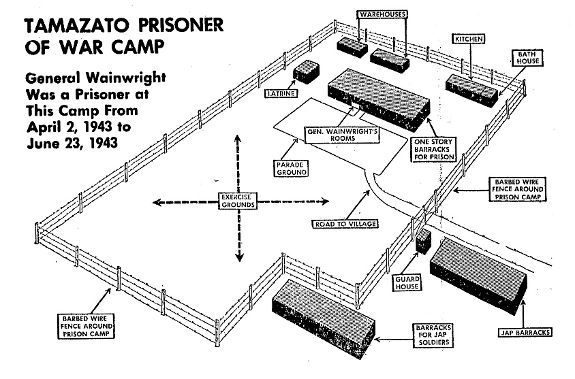

1943年1月,楊慕琦(Mark Young)等幾位總督、法官和溫萊特、白思華等幾位中將和年長的上校,被賦予照顧30隻羔羊的責任,這個工作讓他們感到有點愚蠢。如果戰俘們能自行放牧羊群還好,但警衛每天都指定他們需要在某個定點放牧;但是要將四處亂竄的小山羊,限制在日軍指定的區域裡並不容易。

某天,溫萊特和漢彌爾頓(Stuart A. Hamilton)上校從英國駐馬來第3印度軍團司令希斯(Lewis Heath)中將手上接管了羊群。他們設法將到處亂跑的小山羊趕到一個範圍。但不久之後,一個憤怒的日本警衛把身形比他高大的將軍和上校叫過去,要他們彎下腰,以便他可以出拳毆打兩人,而懲罰的原因是:他們搞錯了放牧山羊的地點。

小山羊成長緩慢,戰俘們的食物供給情況沒有好轉。雖然日軍承諾加發「工作米」,但這其實是個「釣餌」,因為日軍經常拒絕加發米糧;何況戰俘們得到的「工作米」,根本不足以補償往返工地和農牧的體力消耗。

戰俘們日夜忍受飢餓,早上醒來覺得餓,吃完食物仍是餓,在漫長的一天裡渴望食物,睡覺也夢見食物。身體儲存的脂肪,戰俘們早就消耗殆盡,每人都瘦得皮包骨。除了食物,戰俘們腦子裡什麼都沒有。[11]

轉送玉里營區:事出有因

1943年3月的最後一週,國際紅十字會救濟物資運抵戰俘營,裡面有食物和用品。但營區指揮官今村表示,東京的指示到來之前,必須暫時「存放」在倉庫裡。戰俘眼看著貨進倉庫卻吃不到,都懷疑日軍想趁機上下其手。

4月1日,營區突然通知78名將級軍官、文職總督、法官,以及隨從人員共117人,即刻收拾隨身行李,包括毯子、床單、枕頭、餐具等,準備次日搬離。第二天一早整隊後,他們就告別同袍,步行到花蓮車站,搭上一輛窄軌火車。窗戶照例拉上百葉窗,但是透過車門縫,他們可以瞥見沿途種植的甘蔗、水稻、蔬菜和水果。

中午過後他們抵達玉里,戰俘營座落在山腳下,旁邊還有條小溪。117人住在較新的營房,8位最高階將官2人住一間,其他將軍的房間也比花蓮的營房寬敞。毆打停止了,但食物保持不變:每餐僅有米飯和熱水,外加一些蔬菜。[12]

終於可以不必再穿木屐了

當時戰俘們幾乎已經放棄拿到國際紅十字會救濟品的希望,但他們到玉里後不久,日軍竟然分發了這些物資。戰俘到台灣之後就沒嘗過西式食物,但他們在國際紅十字會的救濟包裡竟然發現了培根、糖、煉乳、餅乾、奶酪、巧克力、茶包和肥皂,讓他們感覺像在春天過聖誕節,晚上睡覺都開心。[13]

戰俘們的腸胃系統因為過度飢餓,功能已經衰退,這些正常食物對戰俘們的胃來說太陌生,以至於多數都出現了短暫的腹瀉。不過食物對戰俘的好處立竿見影,他們的平均體重在6週之後增加約3公斤。顯然這些紅十字會的救濟品,挽救了多數戰俘們的健康。此外,沉重的軍鞋也隨食物分發,讓許多戰俘鬆了一口氣;他們終於可以不必再穿木屐了。

5月下旬,也是戰俘們第一次收到救濟包之後的一個多月後,他們又收到第2個國際紅十字會的個人救濟包,大家度過第2個聖誕節;除了平日的米飯和蔬菜湯之外,每天還可以吃到鹹牛肉、燉肉、和燉菜罐頭。[14]

原來一切是因為紅十字會代表要來

6月初,國際紅十字會駐日代表帕洛文契尼(Fritz Paravicini)博士在日本紅十字會外事課長和日軍參謀的陪同下訪視玉里營,並且分別和日軍和戰俘代表會談。戰俘代表前一天已被告知,帕洛文契尼主要負責國際紅十字會物資分發,其他主題禁止討論;發言由參謀和口譯員翻成日語。會談在日軍監視下舉行,話題因此集中在食物、衣服、牙科治療和郵件,不過個個像活動骷髏的戰俘[15]生活條件會是如何,帕洛文契尼心知肚明。

紅十字會代表離開營地後,戰俘們立刻被告知,除14名最高階將官、總督、法官和他們的勤務兵之外,其他人都將被轉移到新的營地。這項調度讓戰俘們恍然大悟,原來玉里只是一個臨時營;他們4月初被轉移過來後即分發紅十字會物資,讓他們稍微恢復健康,外貌精神看起來不要太糟;等代表視察完畢後再轉移,一切措施都是要讓國際紅十字會的代表留下較好的印象。

分轉白河與木柵

於是117位在玉里營的高階戰俘被分成兩路,一批和花蓮的其他戰俘會合前往白河;最高階的中將層級戰俘,則前往木柵。

6月5日,89位高階戰俘回到花蓮戰俘營。第三天,他們和原來同袍共3百多人就被通知在凌晨攜帶行李和乾糧離開花蓮(花蓮分所關閉),行軍到碼頭登船,下午進入蘇澳灣。接駁上岸後改搭火車,經過台北往南抵達終點,轉乘汽車再步行3公里,在下午終於抵達白河戰俘營(接續花蓮為第4分所)。

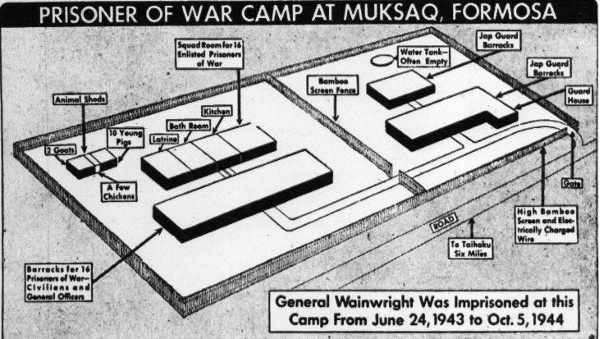

另外28名最高階軍官、總督和勤務兵,則在6月23日搭乘火車到花蓮,搭船於24日在基隆靠岸。他們背著沉重行李,身形憔悴,制服破爛不堪,被押送到火車站,還帶著2隻山羊,路旁一群好奇民眾圍觀。最高階戰俘們搭火車到台北,轉乘卡車落腳木柵,這是專為他們成立的第5分所。

木柵營區的房舍是用粗糙松木板建造的,獨棟長方形單層樓,通道兩側各有8個小房間。房間內有搖椅、竹床和桌子。隨從們則共住一間大房。不久之後,荷駐印度陸軍總司令貝克(Tjalling Bakker)中將、英屬北婆羅洲總督史密斯(Charles Smith)和他們的隨從也跟著抵達,這是個特殊的分所,總共只有32位戰俘。

這兩批高階戰俘,分別在白河和木柵分所待到1944年10月離開台灣,經日本前往滿洲的戰俘營。那時候盟軍已經開始轟炸日本本土,日本也開始顯露戰敗跡象。

注解

[1]香港戰犯審判紀錄Case No.WO235/1044, https://hkwctc.lib.hku.hk/exhibits/show/hkwctc/documents/item/72 , Suzannah Linton & HKU Libraries, Hong Kong’s War Crimes Trials Collection, http://hkwctc.lib.hku.hk. P. 277.

[2]同上,P. 298.

[3]《Prisoner of the Rising Sun》Lewis Bebee. P.115.

[4]香港戰犯審判紀錄Case No.WO235/1044, https://hkwctc.lib.hku.hk/exhibits/show/hkwctc/documents/item/72, Suzannah Linton & HKU Libraries, Hong Kong’s War Crimes Trials Collection, http://hkwctc.lib.hku.hk. P. 306.

[5]《General Wainwright’s Story》, Jonathan M. Wainwright. P.201.

[6]《Prisoner of the Rising Sun》Lewis Bebee. P.110.

[7]香港戰犯審判紀錄Case No.WO235/1044, https://hkwctc.lib.hku.hk/exhibits/show/hkwctc/documents/item/72 , Suzannah Linton & HKU Libraries, Hong Kong’s War Crimes Trials Collection, http://hkwctc.lib.hku.hk. P. 323.

[8]同上P. 95.

[9]《General Wainwright’s story》, Jonathan M. Wainwright. P.200.

[10]《Prisoner of the Rising Sun》Lewis Bebee. P. 112.

[11]《General Wainwright’s story》, Jonathan M. Wainwright. P. 200, P. 201, P. 202.

[12]《General Wainwright’s story》, Jonathan M. Wainwright. P. 208.

[13]第一批救濟品共有12盎司鹹牛肉1968罐、8盎司鹹牛肉1,104罐鹹牛肉、16盎司1152罐肉類和蔬菜、280磅可可粉、346個獨立包裝、240雙鞋、3,100磅糖、500磅鹽、一箱醫療用品等。

[14]《Prisoner of the Rising Sun》Lewis Bebee. P. 150, P.151.

[15]《General Wainwright’s story》, Jonathan M. Wainwright. P. 210.