本文摘自林志宏、何思瑩、黃琬柔著,《屏東運將的滿洲青春紀事:張喜榮先生訪問紀錄》,頁4-17。

編按

距離台灣約有2000公里的中國東北,一度吸引了約5000人由寶島過去尋求發展機會;這「一度」,主要是滿洲國(1932─1945)時期的13年。

由於在日本掌控之下的滿洲同樣通行日語,對於那些在台灣無法升學的年輕人而言,當地諸多聲譽良好的高等學府[1],為他們的未來開啟了另一扇門。據統計,在滿洲醫科大學畢業的台灣醫生,曾經高達120人。

但即便無意進修,滿洲的工作機會、較台灣更豐厚的薪資,以及優於朝鮮人和滿洲人的社會福利,也吸引了不少台灣的「打工仔」飄洋過海,張喜榮便是其中之一。

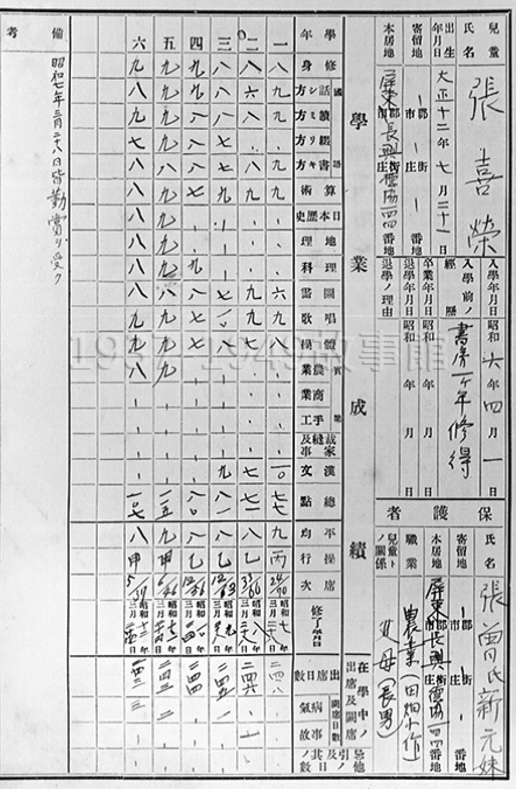

張喜榮先生,1923年生,屏東長治鄉人。本文摘錄部分,涵蓋了他在台就學,赴滿洲工作以及回台後在台糖工作直到退休的種種經歷;其中在滿洲工作的10年,可說是當年台灣人「滿洲經驗」的寫照。(汪琪)

文/張喜榮口述,林志宏、何思瑩訪問,黃琬柔紀錄,葉楷翎編版

圖/葉楷翎翻拍自《屏東運將的滿洲青春紀事:張喜榮先生訪問紀錄》

送書給我的川名老師

我的漢文主要是在家裡跟外公學的。記得第一次上課是念《三字經》,當時年齡大概五、六歲。外公也教過我念《四書》,有念到《大學》。學漢文往往是唸字音,而不是用筆寫,是唸書。放學前後,外公就會拿紅筆寫出一個一個字,要學生唸出那個字,不對就要重學,所以只會唸字而已。那時我第一次唸到「人之初,性本善」。

大概七、八歲時,我進入長興公學校就讀,現在改名為長興國小,就在長治鄉公所斜對面;從家裡走路上學大概需要一個鐘頭。那時候既沒有鞋子可穿,也沒有書包可用,而是帶一條毛巾充當書包。每當下雨的時候,出門就會穿農家的蓑衣,戴上斗笠。一般公學校的一個年級大概有三、四個班,每一班約四、五十位學生,班上同學幾乎都是客家人,只有少數一、兩位是閩南人。這附近所有的小孩子都必須上學,沒去學校的話,老師就會前來查訪叫人。在學校上課都是講日文,一進去就有日本老師教我們五十音,然後開始兩個人練習會話。

日治時代早上到學校,往往先去操場參加朝會,做體操,然後念明治天皇頒布的《教育勅語》,要念一個鐘頭。因為到了操場要把《教育勅語》背起來,所以在此之前每位學生要很努力的抄寫、默背下來。我覺得明治天皇的《教育勅語》很有意思,教導人們平日要盡忠、夫妻之間要和好,所以明治天皇應該是位很優秀的領導者。唸完《教育勅語》之後,才進教室上課;有時候上半天,有時候上一整天。如果是上一整天課程的話,學生就要帶便當,老師自己也會帶便當,一起在教室裡吃。便當都是由媽媽幫我做的,可是便當菜色很可憐,吃飯時都不敢讓別人看到。有時候,我的便當裡有飯,但經常只有地瓜,有時候也會買一點味噌,裡面通常都是豆豉一類的,和家裡醃漬的醬菜、鹹菜等,其他的菜就沒有了。像我內人的小叔叔跟我同班,他們家裡因為是地主,很有錢,便當裡總是白米飯配豬肉,有時甚至還有鹿肉。

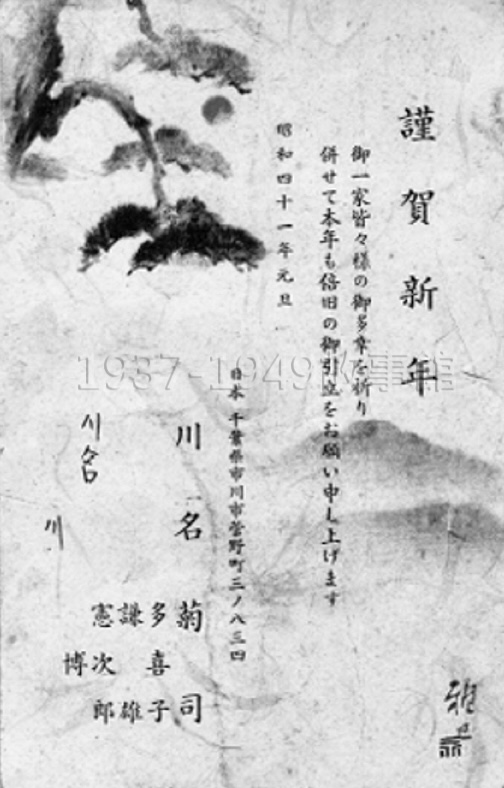

那時候家裡很窮,有筆卻沒錢買書,書是用舅舅的舊書,筆是日本老師送的。有一位老師名叫川名菊司[2],「對我極好,在我讀書期間幫了許多忙。每次要考試之前,他總會叫我去幫忙油印考卷。這顯示老師其實非常信任我;因為那是在考試之前,如果我偷看考卷的話就不行了。後來川名老師在戰爭期間被徵調去當兵,戰爭結束後他回到日本,住在千葉,還曾寄過明信片給我。

在公學校裡,臺灣和日本的老師都有。我一、二年級的老師是一位臺灣人,姓楊。三年級的老師叫做鄭富祥[3],川名是我五年級的老師,還有一位日本老師姓高須賀要曾教過我[4]。高須賀是從師範學校畢業的。日治時期從師範學校畢業和非師範學校畢業的老師,在稱呼上並不一樣;師範學校畢業的人,我們都叫做「老師」,而非師範學校畢業就是「講師」,屬於「代理」性質。他們的穿著也不相同;師範畢業的人往往有制服可穿,至於非師範畢業的人則沒有,就連臺灣老師也是這樣。

剛剛提到的川名菊司,其實就是一位講師。內人跟我念同一間學校,記得她的老師名叫邱秋德[5]、賴元發[6]。後來因為戰爭關係,有些日本老師就被調去當兵了。當時老師一個月的薪水大概五、六十塊錢,一位公務員也差不多是這樣。可是,我畢業之後到滿洲工作,一個月可以賺一百五十元,那時一包菸也只要幾毛錢而已。記得五年級時,我也曾經為了存錢參加去臺北的畢業旅行,一度在東海豐農場做臨時工,一天兩毛錢,前後賺了十幾元。

在學校裡,我的成績大約都是第三、第四名,操行成績也很好。如果做壞事的話,老師就會給你的操行打丙等,最差的是丁。為什麼一年級我的操行成績是丙?我們都是走路上學,每當經過代天府前面的一處池塘時,村內一位姓曾的高年級學生總命令低年級學生一個一個跳進池塘,否則不讓我們通過。所以我們經常濕淋淋地到學校,加上遲到的緣故,於是被老師罵,甚至罰站,但又不敢跟老師講。還有一次那位曾姓學生也逼迫我去拉某位女生的頭髮馬尾,我不敢反抗只好照做;後來女生的家長找到學校來。

現在長興國小出版的同學錄中,名字排在前面的人都是很優秀的。像邱魁雄的家裡很有錢,國小畢業後就去日本留學,回來後當醫生。梁順來也是到日本留學,後來成為臺東縣長秘書。劉潤福也去日本留學,但從日本坐船回來時被美國飛機炸死了。還有邱春蘭、徐壽井、邱捷琴前往日本留學,都念初中、高中。那時我念的班級都只有男生,不過其他班也有男女同班的。像邱氏玉英,我記得後來去中國大陸的日本野戰醫院當護士,也去過香港,回臺灣之後曾在德協國小當護士。

五、六年級的時候,我曾加入學校的童子軍少年團。少年團往往只有優秀的學生才可參加,主要由學校負責指派,一個班級大概會有五到六位加入。加入少年團之後,就要接受訓練活動,學習如何打旗語跟暗號,每星期一次。主要是由於那時一般民眾家裡沒有電話,村內聯繫往往需要用紅旗和白旗來打暗號,不僅學著什麼字要怎麼打,還要會看得懂。一旦上山如果有困難的話,使用旗子來聯絡會比較快。

此外,我們少年團也會以爬山來訓練;爬山時身邊需要攜帶拐杖、手巾和刀具,學校會配給我們這些東西。再者,到西子灣和三地門露營,這個露營活動是全屏東縣的童子軍一起舉辦,不單只有我們學校而已。露營活動晚上就是燒營火、唱歌。去西子灣時,我們爬到西子灣山上的神社拜拜,晚上再下山搭帳棚露營。「支那事變」(整理者按:即「盧溝橋事變」)之後,學校也曾派遣少年團去幫日本人家庭採集菸草,因為原來種地的日本男子都被徵調去打仗了。記得那個家庭是住在里港那邊,專門種植菸草的;菸草採集之後就要曬乾,曬在家裡面。我們都是義務的,沒有薪水,但是在那邊管吃住。工作做完就回家,不一定會做很久,也不是常態性工作。

值得一提的是,我們少年團也曾被派去負責看守屏東市的水源地。當時因為怕有人在水源區內下毒,所以白天、晚上輪班派人去巡邏,幾乎是大人、小孩、警察通通都有,那個水源地迄今還在。大人主要是由地方的壯丁團委派去的,大概是20多歲到30多歲的青年,都是我們長治鄉這邊的人,也是每個月訓練一次。有時候晚上我們也要去派出所幫忙,遇有空襲的話就要放空襲警報。以前屏東這裡也有防空洞,是公家單位派人來挖的,不過現在大部分都折掉了。

公學校的畢業旅行活動,我們是去臺北玩,順便參觀始政博覽會[7]。記得去參觀博覽會大概花了幾十塊錢。我們從屏東坐火車到臺北,坐了一整天。那時候屏東海豐地區只有臺糖的小火車經過,所以我們跟著拖甘蔗的火車坐到里港,再換乘火車。不過,現在那個小火車的鐵軌都已經拆掉了。過去我們都沒有到過臺北,所以很陌生,一到臺北只覺得那裡很熱鬧。我們住在車站附近的旅社,因為學生們沒錢,所以都住在同一間。

有關始政博覽會裡面的狀況,現在我早已不復記憶,因為白天都是跟著老師走,幾乎沒有印象。到臺北城印象最深的是看到路邊有人在賣白葡萄,我從來沒看過葡萄,只知道那種白葡萄是日本運來的。我沒多餘的錢,所以不敢直接買一串,而是買了一顆、兩顆來吃。然後還有吃枝仔冰,是以阿摩尼亞為冷凍劑製作的枝仔冰。

成為運輸業的新鮮人

班上同學當中,部分人家中有錢資助,就繼續念中學校,也有人是直接去日本讀書,但我的情況並沒有。畢業之後,我先去「屏東客運」工作,擔任車掌差不多一年的時間。當時車掌的薪水,大概每月20或30幾元吧,但可以在公司內吃飯,也有制服穿。每位進來當車掌的人都要經過考試,主要是口試。錄取後就是每人背一個皮包、帶一隻剪刀,負責在客運巴士內剪票。剛開始,在客運巴士上的服務人員只有男生。等我到滿洲之後,公司也開始招考女生了。每當客人上車的時候,司機就會填寫相關紀錄,登記從哪個地方共上車了幾個人,什麼站又有幾個人下車,然後由車掌負責收錢。晚上我們回到公司後就把錢繳回去。那時候巴士只有一個門進出,所以無論上車、下車,司機總會看得到。

以前在臺灣當司機(運轉手),都是要腦筋相當好的人。記得公司內巴士的班次不一,一天內有幾班都不一定,有的是到東港,也有到三地門的。如果路程遠的,晚上就會在那邊過夜,等隔天早上再折返回來。第一次在東港過夜時,晚上我一個人摸黑去溪邊洗澡,隔天天亮才發現昨晚洗澡的地方不是小溪而是大海,驚覺這是多麼危險的一件事。而且司機也不一定都跑東港線,有時候被派往走老埤線,就到南州火車站那邊;還有從屏東走到萬丹線,晚上也會在萬丹過夜。(媽祖廟附近的黃家碾米廠)。至於車票價格大概就是幾毛錢,大部分都是載運學生早上去上學。客人如果是學生的話,通常都會購買定期月票。

我在走隔夜線的時候,開始跟司機學開車。因為平常位置都坐在司機旁邊,總會觀察他是怎麼駕駛;然後有機會就多拍司機馬屁,譬如早上工作前,會主動幫他擦車子,等到夜間工作餘暇,路上車子比較少時,司機就會教我學開車。大約要去滿洲以前,我就會開大客車了。那時馬路都還沒有鋪設柏油路面,而且巴士車子的電瓶、汽油等都要自己更換;每當司機要換馬達的時候,我就要負責在車上踩油門,所以比較熟悉汽車狀況,不像現在所有儀器設備都一應俱全。

不過,我的駕照是後來在奉天考的,不是在臺灣。那時候我在屏東客運認識一位日本人,專門檢修車子,住在高雄附近。據他所言,汽車駕照考試要到高雄去考,因為當時屏東由高雄州監管。路考的過程,不但要考S形,而且結束後又得去西子灣的山上考路考。當時屏東本地除了屏東客運之外,還有一間「昭和客運」,都是臺灣人開的。屏東客運老闆楊泉是臺中豐原人,聽說以前也是司機出身。他和兒子楊貴川兩人一起投資開辦屏東客運,直到今天。國光號是後來才有的。

在滿洲學ㄅㄆㄇㄈ

說到我為什麼會到滿洲去工作,原因很多,其中一個因素是我想吃白米飯都吃不到。1937 年 7 月後,中國和日本已經開始打仗了,「支那事變」發生,連屏東這個小地方也知道。由於進入戰爭體制,所以日本人把米全收走列入管制,只提供給阿兵哥吃,農村裡有米卻不能吃。平時我們往往只能吃地瓜、黃豆。為了解決這種情形,有些人偷偷將米用瓶子裝起來,埋在田地下。特別是年輕人,只有吃地瓜的話恐怕難以下嚥,這個年紀還是要吃一點飯的;但是要吃米的話只能去田裡偷偷煮飯吃,如果被日本人看見有米吃可能就糟了,會被處罰。

為了解決謀生問題,村裡有不少人到滿洲工作,於是我也開始存錢買行李箱、大衣、毛線衣,在屏東夜市那邊的「西河洋服店」買的,打算前往。那時我差不多15、16歲,早先已有四位母舅到滿洲那邊謀生。談到這四位母舅,其中除了四舅曾煥秀是二太太生的之外,其他都是大太太的小孩。二舅名叫曾煥彩,曾在奉天的中央市場擔任辦事員(中央市場是政府管轄的,凡是日本運來的魚菜都在中央市場內批發),後來被派去新京(今長春),再回奉天,才開了間玻璃工廠。二舅的生意頭腦極好,在我回臺灣時還住在奉天,只有太太和小孩先回來,有段時間分隔兩地。後來二舅有位小孩名叫廣星,念到臺灣師範大學,之後再去加拿大留學深造,並留在那裡工作,二舅晚年一家人在加拿大團圓。三舅曾煥球和四舅曾煥秀在滿洲的工作也都是開計程車。曾煥秀去滿洲之前,先在糖廠工作,回來後還是在糖廠的農場工作。我的第五位舅舅名叫曾錦樹,與我同年,去滿洲讀高中,之後留在郵局工作,還去了一家專門經營種植高麗人蔘的「滿蒙天產」公司。那家公司規模很大,據說在吉林省的長白山附近。回臺灣後,曾有位在滿洲當過將軍的張姓朋友,他的哥哥介紹曾錦樹去基隆港務局工作,後來做到經理職位。唯一沒有到滿洲工作的是大舅曾煥龍,他只是曾經來玩而已。在滿洲時,我們彼此之間都有聯繫,外公也偶爾寫信給我們。

出發到滿洲的時候,記得高雄火車站才剛開始蓋,我搭乘火車抵達港口,約在今日東城附近。我坐「大連凡」從高雄港出發,船票要25元,約一星期之後就抵達大連。當時的海關官員都是日本人,入關跟現在直接有電腦連線的方式不太一樣,是要他們上班時才行。我們到大連港的時候已經接近黃昏了,所以只好乖乖待在船上一夜,直到隔天早上,海關官員上船檢查過後才能入關。記得他們大概是早上八點上班,檢查內容包括個人護照以及行李箱。所謂「護照」是由日本帝國外務省核發的,當時我共花了一年時間申請,地方派出所經常會派日本員警來叫我去配合調查,反覆多次直到外務省核發下來。至於到滿洲後領到的「配給證」(即戰爭時期領補給的小冊子)也有不同顏色,日本人與臺灣人同樣是青色,朝鮮人則是紅色。

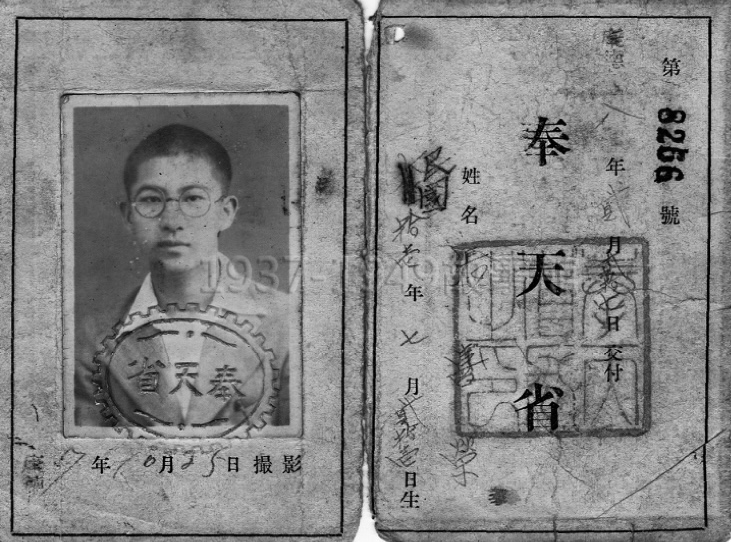

過海關之後,我搭乘當時最快的南滿洲鐵道株式會社(簡稱「滿鐵」)所屬的「亞細亞號」(あじあ号)特快列車,從大連前往奉天。抵達後我住在大和區揚武街三段五號,第一件事去大使館報到。依照規定,報到之後的三個月內一定要找到工作,不然就會被遣送回臺灣,這是當時滿洲國的要求[8]。我每天看報紙、寫履歷表找工作,但因為我只有公學校畢業,基本上都不被錄取。因此,我決定先去考取駕照(司機免許),之後再到當地警察局報考工作證(就業免許)。現在我所保存第8266號證照的相片,是康德7年(1940)10月25日拍攝,就是我剛到滿洲不久時,在廣場上拍的,現照現洗。這副眼鏡也是在拍照的時候借來的(圖一)。

因為我是臺灣人,舉凡參加報名考試都要拿出臺灣的戶籍證明。那時我其實也才17歲,但因為工作實在不好找,沒辦法,只好請求警察幫我多寫上一歲,變成18歲,才有辦法符合資格,順利參加考試。在奉天考汽車駕照也和臺灣一樣,前往監理所路考,考S形。「就業免許」的工作證就是到警察局用日文筆試,往往日本人、朝鮮人和臺灣人一起考,而滿洲當地人則用漢語考。主要內容是考地理相關常識,包括奉天市內的各處地點、旅社、路名等等。比方說,奉天大廈位在哪一條路的幾號上、市政府位置又是在什麼路上之類。通常這都是一張已經印好的題目試卷,所以上面會有什麼題目往往事前也不知道,我們就把答案直接寫在題目卷上,要筆試通過才能夠開計程車。我為了要熟記奉天市區的地理,晚上幾乎都沒有睡覺,一有空就拼命抄啊、寫啊,而且還得背起來,像店名、路名什麼的都要熟記。

我在日本人專辦的「大同汽車廠」補修了近一年的課,每天早上他們會載我到北陵那邊練習路考;不論是上課的報名費或是報考「就業免許」等,通通都要花錢。此外,剛到滿洲時,人生地不熟,我也還不會講北京話,所以晚上曾到一位滿洲人的老師家裡,學習念ㄅㄆㄇㄈ,大概半個月。主要原因是在那邊不會講北京話不行;而會講北京話的話,載滿洲客人的機會也比較多一些。

注解

[1] 許雪姬、鄭瑞明 、許毓良、 陳鴻圖、 鍾淑敏、何義麟、李廣均、林勝偉、洪玉儒、湯熙勇, 《來去台灣:台灣史論叢 移民篇》:〈台灣人何以到寒冷的滿洲國找出路?〉,國立臺灣大學出版中心,2019。

[2] 川名菊司於1934年至1935年擔任高雄州長興公學校的教員,參見中央研究院臺灣史研究所「臺灣總督府職員錄系統」,網址:http://who.ith.sinica.edu.tw/s2g.action?viewer.q_authStr=1&viewer.q_fieldStr-allIndex&viewer.q_opStr=&viewer.q_valueStr=%E5%B7%9D%E5%90%8D%E8%8F%8F(2019年9月11日檢索)。

[3] 鄭富祥於1927年至1934年擔任高雄州長興公學校的教員,參見中央研究院臺灣史研究所「臺灣總督府職員錄系統」,網址:http://who.ith.sinica.edu.tw/s2g.action?viewer.q_authStr=1&viewer.q_fieldStr=-allIndex&viewer.q_opStr=&viewer.q_valueStr=%E9%84%AD%E5%AF%8C%E7%A5%A5(2019年9月11日檢索)。

[4] 高須賀要於1936年至1940年擔任高雄州長興公學校的訓導,參見中央研究院臺灣史研究所「臺灣總督府職員錄系統」,網址:http://who.ith.sinica.edu.tw/s2g.action?viewer.q_authStr=1&viewer.q_fieldStr-allIndex&viewer.q_opStr=&viewer.q_valueStr=%E9%AB%98%E9%A0%888%E8%B3%80%E8%A6%81(2019年9月11日檢索)。

[5] 邱秋德於1922年至1939年期間先後擔任高雄州長興公學校的教員、准訓導、訓導,參見中央研究院臺灣史研究所「臺灣總督府職員錄系統」,網址:http://who.ith.sinica.edu.tw/s2g.action?viewer.q_authStr=1&viewer.q_fieldStr=allIndex&viewer.g_opStr=&viewer.q_valueStr=%E9%82%B1%E1%E7%A7%8B%E5%BE%B7(2019年9月11日檢索)。

[6] 賴元發於1928年至1941年擔任高雄州長興公學校的訓導,參見中央研究院臺灣史研究所「臺灣總督府職員錄系統」,網址:http://who.ith.sinica.edu.tw/s2g.action?viewer.q_authStr=1&viewer.q_fieldStr-allIndex&viewer.q_opStr=&viewer.q_valueStr=%E8%B3%B4%E5%85%83%E7%99%BC(2019年9月11日檢索)。

[7] 1935年10月10日至11月28日,以臺北市為主場地所舉辦的始政四十年博覽會,是臺灣有史以來第一次舉辦的大型博覽會。由當時臺灣總督中川健藏任總裁,負責執行的會長是總務長官平塚廣義。當時主要的交通工具是火車,負責運送大量參觀的旅客至會場。第一會場設於臺北公會堂,第二會場設於臺北新公園,第三會場位於草山溫泉區。舉辦此次博覽會可視為日本統治成果對內與對外的總檢視。參見程佳惠,《臺灣史上第一大博覽會》(臺北:遠流出版事業公司,2004)。

[8] 根據1935年3月滿洲國國務院民政部〈外國勞動者取締規則〉第七條,外國工人有下列四種情況時不得發給身分證明書:身份不能確認者,身體不健康者、就業無希望者、在本國居住或禁止入境者。張喜榮先生符合第三項條件,故可能隨時被遣送回臺灣。見李力,《偽滿洲國的勞務管理機構與勞務政策研究》(長春:吉林出版集團有限責任公司,2009),頁142-143。