本文摘自林志宏、何思瑩、黃琬柔著,《屏東運將的滿洲青春紀事:張喜榮先生訪問紀錄》,頁18-29。

文/張喜榮口述,林志宏、何思瑩訪問,黃琬柔紀錄,葉楷翎編版

圖/葉楷翎翻拍自《屏東運將的滿洲青春紀事:張喜榮先生訪問紀錄》

奉天的台灣運將

考取「就業免許」後,我首先加入了奉天的「奉拓車行」,位在馬路灣派出所附近。奉拓車行大概有50台車左右。我一開始是向車行承租車子(也非新車)使用,不需要自己準備本錢,每個月進帳的錢都交給車行,直到進帳的錢已到車價,車子就歸你。那時候我很認真開車,一年後就已經賺到買一台雪芙蘭(Chevrolet)的錢,不過那台車最後轉賣還給車行。記得當時一台車應該要幾十萬滿洲國圓吧。

此外,車行配給我們每位司機制服,但穿不穿都可以。奉拓車行裡基本上日本人、朝鮮人、臺灣人都有,唯獨滿洲人(整理者按:即本地的漢人與旗人)不能加入。在我到滿洲工作的那個年代,很多屏東人一一包括來自高樹或車城的,都在奉天當司機,可說相當常見。過去屏東車站附近也有一間計程車公司,叫做「大田屋」,是日本人開設的;甚至有些人到滿洲之前就曾在那邊當司機,也是日治時代屏東考駕照的地方。可是這些人到了奉天後,還是要參加駕駛考試,因為兩邊的法令不太一樣。

那時候我也住在馬路灣,晚上工作結束後將車開回車行,和其他沒有太太的臺灣人一起住在車行二樓。宿舍內是每四人或八人一間,裡面備有暖氣和榻榻米。嗣後有家眷的人就會另外去租一間房子,他們大部分都是把原來臺灣的太太帶過來,很少有人娶當地女性,有的話大概只有一、兩位。二樓舍除了有住房外,還有車行老闆開設的食堂,三餐都可在那裡吃飯。我們當時年紀比較輕,吃飯都是夥同大家叫一盤菜,有時候不太夠吃,可是要多叫一碗,錢又不夠,所以乾脆就自己醃漬醬菜。因為食堂位在我們房間的隔壁,老闆女兒知道我們食物不夠吃,總會偷偷把飯拿來房間給我們,結果后來被她爸爸發現,還被罵了一頓。

我們工作的範圍,主要在市內都可以開車,當時每台計程車都有計程器,可以計算路程,像是從這裡到哪裡總共要多少錢;不過,基本起跳價我早已忘記了。此外,還有車票取代收費,要到哪裡的話可寫在票上。汽油則是由公司主動提供,路途並沒有加油站。我們每天跑多久時間,其實都不一定,有時晚上也有客人;但晚上不出去跑車的話也行,可是不跑車就賺不到錢。所以,對我們來說,能跑多少就算多少,回去公司後再扣掉食宿費用,剩下來的就是自己的盈餘。

在滿洲,計程車往往都是採取小費制:我們平時最想要載的客人是滿洲人,尤其是那些滿洲有錢人,往往一看就知道。他們冬天都穿著皮衣、皮帽、皮襖,而且小費也給得很多,有時甚至比日本人還多。至於其他那些外表看來普通的滿洲人,通常比較沒錢,就不太願意載他們。我們有時從晚上開車直到天亮,晚上的客人經常都是火車站進出往返活動。另外,計程車也可以預約叫車,在車票寫上預約時間,交給車行,時間到了我們會過去載客人。客人則是向公司付錢即可。

我在奉天開車時,曾經載過李香蘭兩、三次。那時我的年齡大概22歲,她應該大我兩歲左右,已經是位很有名的歌手了。我知道她的日文名字叫做「山口淑子」[1]。李香蘭的爸爸從前曾在撫順煤炭礦場工作。她在奉天附近一處北煙台的村落出生,有一位妹妹,也在奉天念高中。記得有一次,李香蘭在株式會社滿洲映畫協會安排下登台唱歌[2],透過車行叫車過去,但其實明明只隔著一條馬路而已,她也不想走路,直接搭乘計程車。等到唱完後要回旅社,李香蘭依舊坐計程車,架子很大。我知道她後來曾來過臺北公演,好像也去過其他地方[3]。

台灣人在奉天

差不多開了一、兩年計程車之後,我代替一位林姓臺灣人充當私家司機,時間前後大概有三個月。林某因為要請假回臺灣照顧太太生小孩,所以叫我去代替他。我會認識林某,是因為有時候晚上大家會在一起聊天,算是相識的緣分,所以出外工作還是要靠朋友介紹才行。這項工作的内容,主要是幫一位叫做上木仁三郎(1868-?)的日本人開車[4],他的公司名叫「上木組」(うえきぐみ)。上木這位日本人很有錢,平常主要從事建築業,光是自己家中就有三台車,而且都是高級車。每當上木要出門參加招標的時候,就乘坐最好的車,裡面有冷氣的那種。另外,員工在公司內辦公要出差,或在市區內要載女孩子去學校,都是開其中一台。就我所知,上木經手的建築物很多,奉天的忠靈塔就是在他規劃下蓋成的,忠靈塔前的鳥居上還刻有其名字。但現在忠靈塔和鳥居都已不在了。

結束這個私家司機的工作之後,我就沒有再從事開車工作。主要原因是戰爭已開打,汽油燃料的費用很高,使得當計程車司機的收入越來越困難,生意不好,且汽油也經常被管制。很多跟我一樣擔任司機維持生計的人,乾脆就不做了。當日本軍打到華北之際,有些臺灣人因為會講日本話和北京話,紛紛跑去當翻譯。我記得有位曾在長興公學校擔任老師的古有桂,比我還早去滿洲工作。古氏前往滿洲以前,曾到大田屋開計程車,後來也曾在奉拓車行跟我一起開車。

另外,著名的文學作家鍾理和也比我先到滿洲。他好像在屏東時就已上過學習駕駛的專修班了,但在滿洲也有考駕照,迄今美濃的紀念館還看得到。我到滿洲工作時,他正在滿洲自動車學校的工廠内修理車子,還不是文學家,是後來才成名的。那時他的太太在滿洲還是穿著客家衫,別人一看就知道他們頗不一樣。我們住在不同的地方,他住在奉天舊城區內,日子過得比較辛苦。

還有一家邱姓的臺灣人,本來都住在屏東老家斜對面,也同樣都在奉天經營計程車生意。後來生意清淡,邱魁煌轉而從事銅業相關工作,接著又跑去南京擔任汪精衛的副官。邱氏在戰爭時期回到臺灣,據說穿得很囂張,還配有長刀,大家也都把他當成日本人了。

後來我還曾經去幫忙修建機場,就是東陵後面的飛機場。記得那是一對臺灣人洪姓兄弟負責包辦的「福昌建設公司」,早期我常載他們晚上去舞廳跳舞,他們都是建築師出身。由於蓋飛機場需要大量的磚塊,所以我們直接到北陵那邊燒磚,等燒完之後才叫滿洲人的小牛車載磚運過來,再用騾馬車拉磚到飛機場卸貨驗收。那兩位洪姓兄弟的大哥日後在滿洲娶了太太。

這段期間,剛好有位認識的日本校長一一姓乗松的人,在奉天市中央市場工作,介紹我去開店賣日本的配給物品。乗松曾在新京當過警察學校校長,退休後在奉天市中央市場當場長。這個市場是市立的,他的貨品都直接從日本運來,再透過中央市場配給日本人。配給制度往往需要許可才行,必須掌握人脈;而且配給什麼樣的蔬菜都有規定,也不能隨便在外面販售。那時適逢戰爭期間,社會上不可能有太多這種店面,這種店因為要有配給的來源,所以經營很辛苦,不能任意開設。

我的店叫做「日吉鮮魚舖」,開設在市場跟南區警察局隔壁,也在馬路灣附近。乗松的太太當時也住在那裡,有時候我們也會特意送她蘋果吃。店裡主要請了一位滿洲人當店員,店鋪從早上八點起開店,一旦貨品賣完就關店,所以關門時間並不一定。我透過乗松將配給貨品拿回店裡,再轉賣給日本人、朝鮮人和臺灣人,只是不能賣給滿洲人。滿洲人就算有錢也買不到這些配給品。不過,如果店裡還有剩餘下來的配給物品,有時也會偷偷賣給滿洲人。

此外,拿配給品往往需要有證件,日本人是青色的,我們臺灣人也是青色的,可是朝鮮人則是紅色。我的印象是在奉天和新京的臺灣人都很吃香,像是一些配給品如酒啊、蔬菜啊,幾乎都跟日本人一樣。又比方說日本人可能配給量有五瓶酒,那麼臺灣人通常也是五瓶,但朝鮮人就只有三瓶。或者有時候蘋果的話,日本人可買兩個,臺灣人也是兩個,朝鮮人卻只有一個。或許是日本在臺灣推行「皇民化運動」,使得臺灣人的地位與權益就跟日本人差不多。有些朝鮮人在滿洲做了很多壞事,引起戒心,臺灣人都知道遇到朝鮮人時要特別留意。我住在南區警察局隔壁的公寓,是以前蓋的老房子,只有六間房間,住的都是日本人。

當時奉天還有來自不同國家、不同人種的各式各樣族群。很多日本人和關東軍都住在奉天,也有很多從臺灣前來謀生的人。一般說來,他們都受過日本教育,會講日語。這些來自臺灣的年輕人,也有些再到日本去發展。至於從河北、山東來工作的百姓,大都從事攤販工作,或是來這裡打工。俄羅斯人在滿洲最多的就是「白俄」,他們是俄國革命之後被共產赤俄趕出來,紛紛流亡海外,滿洲地區包括哈爾濱、松花江上游,奉天也有。俄羅斯人那時的遭遇也很悲慘,沒讀過書的人通通都被調去當兵。滿洲一般都是講日本語、漢語,關內來的北京人也是一樣。

到滿洲的臺灣人很多以醫師為職業。奉天的滿洲醫科大學很有名,很多臺灣人都到那裡念書。一到冬天,馬路上經常有被凍死的人,有人會把那些屍體擡到醫院裡面,讓醫學院學生解剖研究。有的臺灣人醫生乾脆是一個揹一個,自由地去撿屍體揹去解剖,以前都不用錢,這種事情現在都不可以了。我認識一位醫生,原來姓鄭,後來改日本姓為村井,自己在滿洲開了一家醫院。鄭氏後來娶了一位日本太太,還沒結婚以前,他的太太在飛機場內當護士。後來等到回臺灣,太太也跟著一起回來,繼續在高雄火車站附近的鐵路醫院從事護理工作。至於撫順的天生醫院、大連的博愛醫院等,也都有我認識的臺灣醫生[5]。日本殖民時代,在滿洲開醫院的臺灣醫生真的很多,有時我們去看病還不要錢,不過因為免費反而不好意思,就不敢再去了。

零下30度的滋味

滿洲國時期民間設有「協和會」,裡面大部分成員都是滿洲人,也有少數日本人(與臺灣人)參加。我在滿洲生活時穿的就是所謂「協和服」。奉天市內馬路上的交通工具很多樣化,像是有馬車、三輪車,也有人力車,還有電車。坐計程車的往往都是比較有錢的人。如果遇到下雪的話,車子很難在路上行走,必須要添加雪鏈。記得我剛到滿洲時,差不多是在七、八月,到了九月底氣溫就很冷了,當時第一次看到下雪,就像是棉花從天上落下來,我感到相當新奇。可是經過一星期之後,我就知道辛苦了,才發現在各種生活上帶來不便與難過,也很後悔「為何要千里迢迢從臺灣跑過來」?

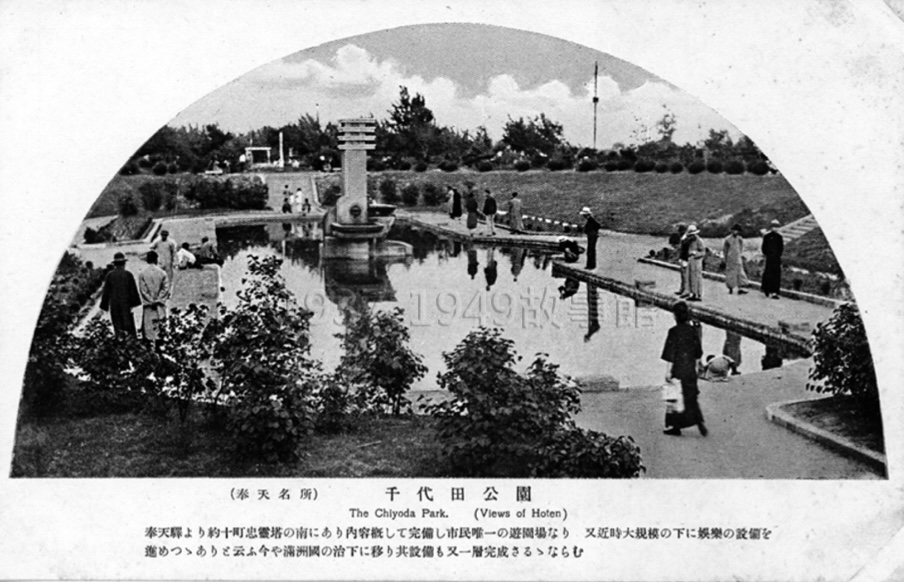

簡單地說,滿洲冬季的時候溫度都是在零下30度左右,奉天差不多也是零下30度,更何況哈爾濱可能更低,甚至達到零下40多度。就算是氣溫零下30度,路上的電車也還是會開駛,不過這時我通常都待在家裡。偶爾冬天早上,我會跑去千代田公園附近學溜冰,地點就在現今的中山公園,連氣象局、廣播局(日語為「放送局」)也都在那邊。千代田公園裡幾乎都是日本人,沒有滿洲人。電台裡面我也可以進去,所以常常跑到裡面閒逛,因為只要是日本人就可以進去。可惜的是,我始終沒有學會溜冰。

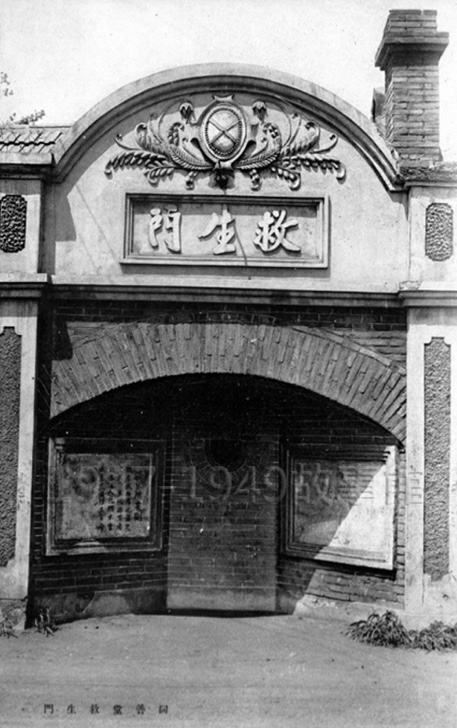

在奉天還有一個著名的「同善堂」,大家都知道,就是專門收養那些沒人要的小孩的場所。同善堂雖然平常也會開大門,但被棄養的小孩子不能從這邊抱進去,而是要放在「救生門」的洞口推進去。據我所知,那裡來自各國的小孩都有,不只是滿洲人而已,連日本人、俄羅斯人都有。總之,就是沒辦法養育的小孩子都會被送過去。

那時的我偶爾也會出門去旅遊遠行。比方說新京、哈爾濱、四平、鞍山、撫順等地都曾經去過。包括在旅順附近有一個水師營,就是當初在日俄戰爭之際,日本乃木(希典)大將跟俄國軍隊會戰的地方。那裡有個紀念館,風景很好。此外,還有二〇三高地,整個都是旅遊觀光區。我平常都是坐火車前往,逛一逛以後又再坐火車回來,可以當天來回。有時候,我也會去營口玩,同樣是搭乘火車當天往返,經過大連再過去那邊。營口以前主要的糧食是高粱,還出產黃花魚。比較特別的是,他們吃黃花魚都不是吃新鮮的,而是先吊起來曬,曬到發霉、發臭後,再配上高粱飯來吃。在滿洲,如果想要吃到白米飯,可能要往南方去。

還有,我也到過錦州,在往山海關方向那邊。那個時候已經是國共內戰期間,由於山海關整個封鎖過不去,自己乾脆下車改往葫蘆島,再從葫蘆島坐船到上海。此外,滿洲國末期我曾去過新京的國務院,記得有很多臺灣人在裡面工作。當地景物都很漂亮,我曾參觀過皇宮。結果回程的時候,剛好遇到國共內戰,鐵路幾乎被共產黨拆掉。

在滿洲國時期,基本上前往朝鮮、日本都可自由通行,只要有護照的話就能到處遊玩,無視關卡,因為都是日本統治殖民的地方。那時候生活在奉天的臺灣人都比較有錢,常常跑去日本、朝鮮等地觀光。由於我在當司機時賺了一些錢,所以也跟著大家跑去釜山玩。但我並沒有參加旅行社所安排的行程,其實是自己坐火車前往的:聽說釜山最有名的一種蘋果是赤玉(あかだま)蘋果,和日本青森的品種很不一樣,因為沒吃過,所以很想去吃吃看。釜山當地還有美味的海鮮,在滿洲就沒什麼海鮮,往往都是來自河裡捕撈的。這一點我最清楚,因為早上中央市場在發配給的時候,海鮮類一般都是來自日本。

注解

[1] 山口淑子(1920-2014),1933年被父親的義兄弟弟李際春收為養女,此後有中文名字「李香蘭」。

[2] 李香蘭曾受到白俄好友柳芭·馬諾索菲·古麗奈茨(俄語:JIIoba MoposoBa-TpHHeu)建議,開始跟流亡奉天的義大利女士波多列索夫(俄語:IloxpecoB)夫人學習聲樂,後來在滿洲國的流行歌曲大賞比賽中獲得頭獎。李香蘭著,程亮譯,《此生名為李香蘭》(上海:上海文化出版社,2012),頁15-16。

[3] 1941年1月11日,時為「滿洲映畫協會」頭牌女星的李香蘭前來臺灣巡迴公演,在臺北市「大世界館」演出五天;之後前往臺中座公演,奥林獻堂(1881-1956)餐會;又拜訪新營的劉吶鷗家,更在臺南、高雄、新竹各地亮相。田村志津枝著,石觀海、王建康譯,《李香蘭的戀人-電影與戰爭》(臺北:臺灣書房出版有限公司,2010),頁211-223。

[4] 上木仁三郎,石川縣人,家傳以建築為業,畢業後入「大倉土木組」,於1905年前往滿州參與安奉線臨時軍用鐵道鋪設工程,完工後定居奉天,自設「上木組」。由於跟滿鐵的關係良好,上木曾負責多項附屬地建設工程,如奉天大和旅館、奉天滿鐵小學校、奉天醫院、滿洲醫科大學等,是奉天當地知名建商。見菊池秋四郎、中島一郎,(奉天草分の人々),《奉天二十年史》(奉天:奉天二十年史刊行會,1926),頁32-33。

[5] 天生醫院為臺南州新化人梁宰開設,博愛醫院為臺東廳卑南人孟天成經營,參見許雪姬,《日治時期臺灣人的海外活動一一在「滿洲」的臺灣醫生〉,《臺灣史研究》,卷11期2(2004年12月),頁18-26。