文/廖文瑋撰寫、編版

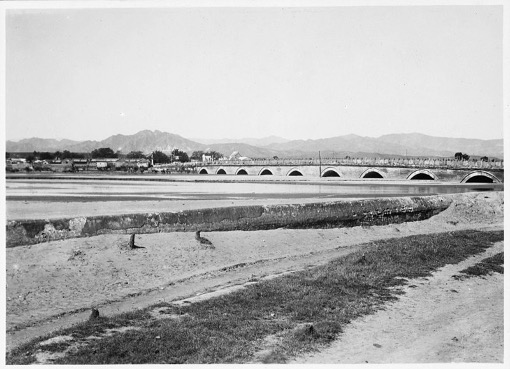

1937年7月7日晚間,日軍藉口演習中一名士兵失蹤,要求進入宛平城搜查,遭到拒絕後中日雙方隨即爆發衝突,這就是「盧溝橋事變」,但這名引爆八年抗戰的士兵有下落嗎?

7月7日晚間10點40分許,在盧溝橋附近演習的日本軍隊聽聞槍響緊急集合,懷疑是宛平城內的中國軍隊射擊,並在點名之後發現第一聯隊第三大隊第八中隊的二等兵志村菊次郎失蹤。這一消息迅速被中隊長清水節郎上報給大隊長一木清直,再由後者上報給聯隊長牟田口廉也,日軍隨即開展搜查行動並準備進攻宛平城。

事實上在消息傳遞的過程中,志村菊次郎實際上已於11點左右歸隊,而日軍卻沒有因士兵歸隊而中止行動。[1]隔日清晨5點半,日軍在進入宛平城搜查的要求被國軍二十九軍拒絕後,隨即向宛平城發動進攻,成為八年抗戰的導火索[2]。

歷史是如此偶然,倘若這名士兵及時歸隊,也許衝突就能夠避免,抗戰就不會在7月7日這一天爆發[5];然而歷史又是如此必然,日本既已侵佔東北,又對華北虎視眈眈,即便今日雙方沒有衝突,又怎麼能保證明天沒有觸犯底線的爭端?

注解

[1] 關於志村菊次郎脫隊的原因,有外出「方便」說、傳令工作迷路說等說法,詳見坂本夏男,〈蘆溝橋事件に関する一.二の問題〉,《九州史学》第65卷(1979.03),頁69。

[2] 清水節郎手記、秦郁彥編,〈盧溝橋事件——七月七日夜から八日夜まで〉,《アジア研究》1957年3卷4號。

[3] 藤根井和夫編,《歴史への招待 21 (昭和編)》(東京:日本放送出版協会,1982),頁78。

[4] 洞富雄,《南京事件》(東京:新人物往来社,1972),頁38。

[5] 關於盧溝橋事變的偶然性論說,詳見郭岱君編,《重探抗戰史(一):從抗日大戰略的形成到武漢會戰(1931-1938)》(臺北:聯經,2015),頁245-250。

參考文獻

清水節郎手記、秦郁彥編,〈盧溝橋事件——七月七日夜から八日夜まで〉,《アジア研究》1957年3卷4號。

李雲漢,〈盧溝橋事件:第二次中日戰爭的開端〉,《中央研究院近代史研究所集刊》,第16期(1987.06),頁383-410。

郭岱君編,《重探抗戰史(一):從抗日大戰略的形成到武漢會戰(1931-1938)》,臺北:聯經,2015。