1946年5月5日,中華民國國民政府宣布還都南京、結束戰時體制。[2]這是台灣菁英步入中國政壇的年代,也是中國自身體制發生劇烈變動的時期。因為第二次世界大戰而擱置的建國進程正式重新展開;執政的中國國民黨將遵照孫文《建國大綱》中「軍政、訓政、憲政」三步驟,[3]結束一黨訓政、制定憲法、還政於民。

自1946年初起短短不到一年半,台灣就必須產生國民參政員、制憲國大代表、行憲國大代表、立法委員、監察委員五種中央民代,前兩者由「省參議會」間接選舉,後三者則採直接選舉方式進行。

「間接又間接」:戰後初期的民意代表

戰後台灣各級民意代表,多採用「間接又間接」方式產生,即由各地公民召開村里民大會選出「鄉鎮區民代表會」,代表會再選出「縣(市)參議會」,各縣市參議會又選出「省參議會」。當時常有候選人比選舉權人多的怪象,因為想參選的民眾僅需完成登記、宣示,經審查符合資格(如達法定年紀)即可成為各級選舉候選人,但投票權卻僅限於已當選地方代表,反映出戰後初期,大批台灣菁英想擠進參政窄門的現象。[4]選舉中央民代時則更為複雜,這與戰後的行憲過程息息相關。

制憲國大代表怎麼選?

1946年中央指示:台灣須在本省八縣與台北市、婦女、高山族、農業、漁業、工業、鐵路、商業、航業各項目中分別選出一名代表(共17人)作為制憲國代,並將選舉權交付予甫產生的台灣省參議會,而對於參選人資格,除了依《國民大會代表選舉法》規定須滿25歲外,並沒有任何規定。

省參議會的做法,是讓各縣市參議會與各團體主持初選,勝出者經台灣行政長官公署核定為候選人,再交由省參議員投票選出制憲國大代表。

台灣這項辦法有一點和其他省份不同:其他省的候選人名單都要送到中央去完成資格審核,但是台灣在舉辦這場選舉時,由於時間過於倉促,因此中央同意由省級單位自行負責審核候選人資格。

雖然當年並沒有留下完整史料可以讓我們看出台灣有多少人投入制憲代表初選,但依學者李筱峰考證,當時僅高雄一縣(產生10名正式候選人),參與初選者便多達96人,超過正式候選人數9倍!若以最終全省正式獲得提名的158人來估算,這極有可能是一場千人以上參與的盛事。[5]

不過,這種「間接選舉」的方法,當時也頗具爭議。1946年10月《民報》訪談全省各縣市參議會議長,除了台北議長周延壽、高雄副議長劉朝四外,其餘受訪人都主張採取直接選舉方式進行。[6]然而由於時間緊迫,台灣的中央民代(行憲國代、立委、監委)直至1947年才改採直接選舉。

其次,便是省參議員「球員兼裁判」;由於候選人除年紀規定外沒有任何限制,許多省參議員藉著自己手上有選票而參選。省參議會中30名參議員,就有16位投入這場選舉,意圖由省級民代「升等」為中央民代。如願者雖然只有4人,但已經造成軒然大波;當時《民報》社論如此寫道:

「竟有大批省參議員聲明參加競選,因此正在形成選舉上的空前黑市,……趁法規上沒有限制他們參加選舉為奇貨,而利用他們自己握有選舉票的特權,都在以此為本錢,朋比勾結,以票換票,討價還價,在陰謀取得國大代表的野望。」[7]

此外,產業代表也有爭議。選舉結束後,基隆市漁業總會理事長吳北王在報上發表了一份〈反對劉明朝充任國民大會本省漁業代表啟示〉,說明劉明朝並非漁業從業人員,僅只在台灣總督府水產課工作,不應當代表台灣漁民參加制憲國大。[8]然而該啟示發布時選舉早已結束,二來報紙並非體制內的申訴管道,因而並未對選舉結果帶來任何影響。

台籍制憲國大代表做了什麼?

1946年南京召開的制憲國大會議上,主要聚焦於《五五憲草》與《政協憲草》的矛盾與整合,前者是1936年5月5日由國民政府公布,依據國父遺教而制定的憲法草案;後者則是1946年由中國國民黨召集各在野黨(包括:中共、民社黨、民盟等)進行協商而產生的新憲法草案。

由於制憲國民大會召開時,中共等左派政黨(如:中共、民盟)已經退出,因此執政黨意圖將憲法重新導回《五五憲草》的版本,但仍遭到不少人反對,最終《憲法》仍大致以《政協憲草》為藍本。由於中共曾在政治協商時提出聯邦制,故而《政協憲草》也較《五五憲草》賦予各省較大自治權,制憲國大會議上的風向,也令台灣人抱持極高的自治理想,以致後來二二八處理委員會有制定《台灣省自治法》的主張。[9]這種想法對執政者而言,不但是左傾的,更具有分裂國家的風險,兼任處委會成員的制憲國大代表張七郎,便因此遭到調查,甚至最後成為政治受難者。

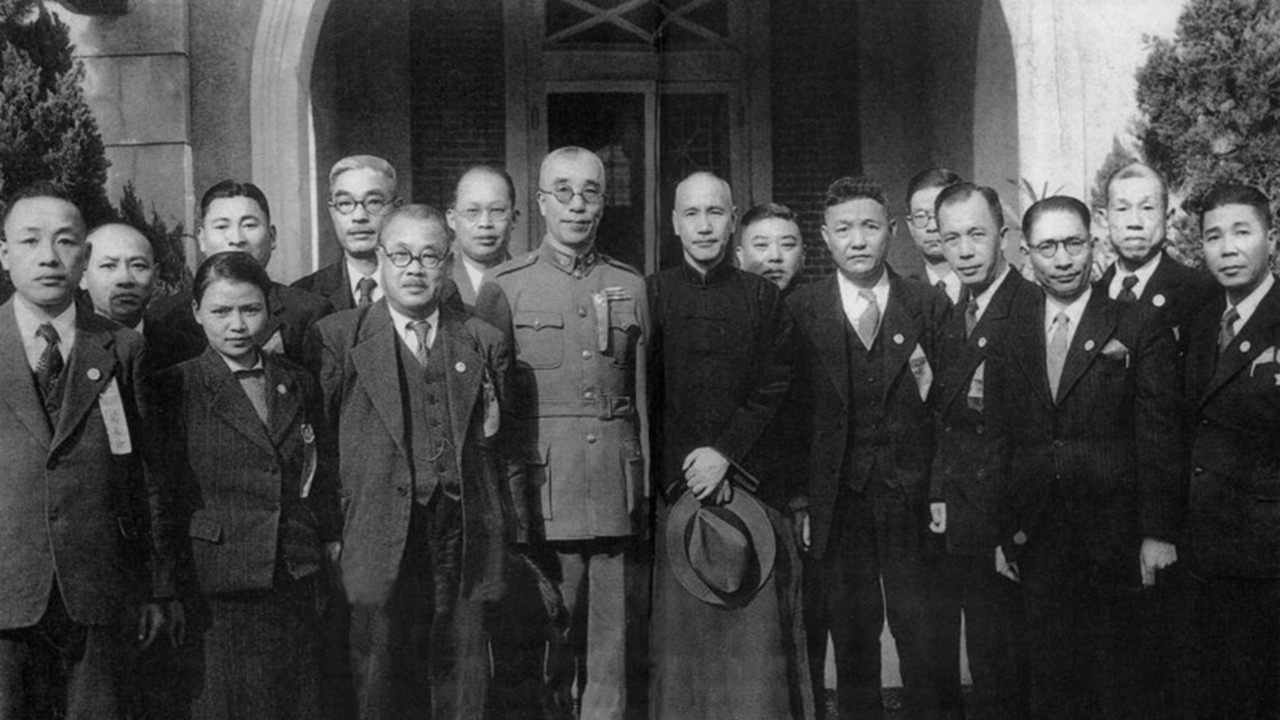

許多具「半山」[10]背景的台籍制憲國代及候補人,成功擔負溝通中央與地方的責任,更在戰後政壇中快速崛起,例如協助省行政長官公署主持接收工作的台北市代表連震東,日後成為內政部長;新竹縣代表黃國書之後當選立法院長,而台中縣代表候補人謝東閔後來也當選副總統。

注解

[1](編注)1946年選出之台籍制憲國大代表包括:農會代表洪火煉,漁業代表劉明朝,工會代表吳國信,鐵路工會代表簡文發,商會代表陳啟清,航業代表紀秋水,台灣華僑代表郭耀廷。至於區域、婦女與高山族代表,於10月30日台灣省參議會第一屆第一次臨時大會上選出,有顏欽賢(台北縣)、黃國書(新竹縣)、林連宗(台中縣)、李萬居(台南縣)、林壁輝(高雄縣)、張七郎(花蓮縣)、鄭品聰(台東縣)、高恭(澎湖縣)、連震東(台北市)、謝娥(婦女)、南志信(高山族)。

[2] (編注)〈事略稿本—民國三十五年四月〉,《蔣中正總統文物》,臺北:國史館藏,數位典藏號:002-060100-00211-030。

[3](編注)孫文,《建國方略建國大綱》(臺北:三民,1966)。

[4] (編注)李筱峰,《臺灣戰後初期的民意代表》(台北:自立晚報,1986),頁13-27。

[5] (編注)李筱峰,《臺灣戰後初期的民意代表》,頁33-38、64-67。

[6] (編注)《民報》(台北,1946.10.15-16)。轉引自:李筱峰,《臺灣戰後初期的民意代表》,頁35。

[7] (編注)《民報》(台北,1946.10.29)。轉引自:李筱峰,《臺灣戰後初期的民意代表》,頁35。

[8] (編注)《民報》(台北,1946.11.06)。轉引自:李筱峰,《臺灣戰後初期的民意代表》,頁52-53。

[9] (編注)〈三十二項要求 處委會已向陳長官提求〉,《人民導報》(台北,1947.03.08)。

[10] (編注)係指於日治時期前往中國大陸的台籍人士及其後輩,由於被台灣人認為是「一半唐山人」故而得名。

延伸閱讀

一、史料

《民報》(台北,1946-1947)。

立法院,《中華民國憲法草案公佈案》(五五憲草),南京:立法院,1936。線上資源:https://reurl.cc/Ln1mG3。

憲草審議委員會,《政治協商會議對五五憲草修正案草案》(政協憲草),重慶:政治協商會議,1946。線上資源:https://reurl.cc/vLndNj。

二二八處理委員會,〈三十二項要求 處委會已向陳長官提求〉,《人民導報》(台北,1947.03.08)線上資源:https://reurl.cc/2Q4Znr。

〈注意張七郎之行動案〉,《二二八事件專案》,檔案管理局藏,檔號:A376550000A/0036/193-2/1/1/002

二、專書

李筱峰,《臺灣戰後初期的民意代表》,台北:自立晚報,1986。

陳君愷,《解碼228:解開二二八事件處理大綱的歷史謎團》,台北:玉山社,2013。

陳翠蓮,《百年追求:臺灣民主運動的故事 卷一 自治的夢想》,台北:衛城出版,2013。