編按

在往訪汪浩伯伯之前,我們被告知老人家是業餘作家,有許多著作;但現在有輕微失智的現象。在花蓮榮家見到汪伯伯之後,原先的顧慮一掃而空;老人家神采奕奕;談起13歲被迫替日軍修築機場到被當成游擊隊關進黑牢,以至於真正加入游擊隊、考上憲兵,再被派駐沖繩島的傳奇經歷,連續兩小時滔滔不絕,完全沒有倦意。唯一特別的,是在我們問到是否可以在寫訪談稿時使用他的著作和相片時,汪伯伯竟然回了這麼一句:「我這麼老,就要死了,所有的東西都可以給你們。」

這句話我們自是無法茍同的,何況民間史料數位平台本來就只需要數位影像;但是在後續訪談中,老人家竟然一再重複說了十多次。於是在老人家的督導下,榮家人員幫忙打開了他床邊的一只箱子,老人家珍藏的證件、泛黃的相片、一樣樣被找出來、攤開來,給我們審視、拍照。由於這項「作業」在四人房裡造成小小的混亂,第一只箱子看完後,我們主動喊停:其餘兩只箱子可以下次到訪時再開。

萬萬沒有想到的是,汪伯伯沒有等我們!沒多久,我們就接到榮家通知,汪伯伯走了!震驚之餘,立刻想到,老人家那些珍貴物件去了哪裡?「已經依規定交付家屬」,榮家回覆….

汪伯伯要給我們的,是否還有其他珍貴的文件和文稿,我們已經永遠無法得知;所幸的是,這最後的會談,留下了他的故事和畫面。過往的點點滴滴,也紀錄在他給我們的,兩本公開或私人出版的書稿:《江海浮沉》和《潯陽江頭的嗚咽》。[1]

以下的故事,因此是根據汪浩先生的口述紀錄,並參酌、摘錄上述書籍部分內容完成的。「老兵不死」,歷史會是他們永遠的舞台。(汪琪、張坤成)

文/汪浩口述,汪琪、張坤成採訪,張坤成整理、編版

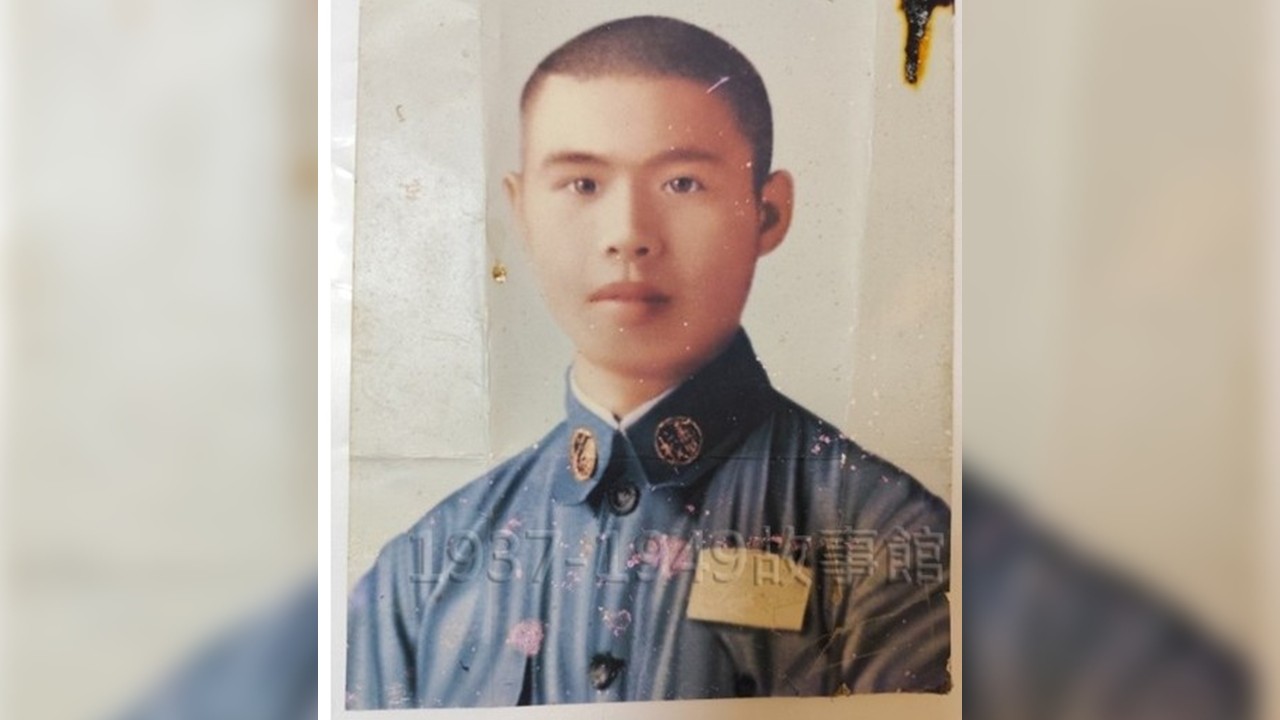

圖/汪浩提供

我是湖北黃梅人,民國15年正月初四生,家裡有四個兄弟姊妹,我排行老大。我家位在九江與黃梅之間長江邊的大堤壩上,距長江岸約二公里。這堤壩開始是堆泥堵水,漸漸築成高大堅厚的堤壩。我祖父是有遠見的人,除了在堤內耕作大片土地之外,並在主堤壩上經營商店做生意。店鋪是依著道路斜坡而建,堤上是雜貨店,斜坡下是餅店。記得民國23年長江在安徽地段決口,河水奔騰而來到我家500公尺,水漲到堤邊,四週汪洋一片,大約二小時就淹到我家門口。在堤壩上有許多房屋露出水面,就像點點小島,既美觀又悲慘,更是悽涼,多少財物隨水流逝,多少人因而死亡。

我9歲時父親胃出血,中醫當成肺病醫治,結果沒治好就過世了,母親要獨自撫養四個小孩。我們是個大家庭,祖父母都住一起,家裡環境還蠻富裕,沒有經濟上的問題。我念過小學,其實就是當時的私塾,我父親是老師,我是跟著父親讀書的,一直到我9歲父親過世就沒唸了。我母親送我到鄉下學中醫,我對中醫沒興趣,因為要唸經文(中醫經文),就沒繼續讀了。

寧靜家園變煉獄

對日抗戰爆發後,1938年日軍侵佔江西九江,立即建基地修機場,作為進攻武漢南昌的空軍基地。並派出六十餘名憲兵到處抓民伕搶奪財物強姦婦女,讓平靜的地區成了人間地獄。我們在槍口尖刀下任人宰割,尤其女人是悽慘的,無論婦幼老少不幸遇上,幾乎難逃被欺凌和污辱。有一男子見其母被日軍強污,當場以鐵鎬將鬼子打死,事後大隊鬼子到了村落,見人就殺、無一倖免,並放火將村莊燒得精光,掠奪所有牲畜。

日軍在空曠的堤壩上建立前哨據點,周邊的柳樹被砍來做燃料,時間久了樹都砍光了,到了冬天大雪紛飛寒氣逼人,日軍開兩部大卡車,徒手爬上屋頂將屋瓦推落牆磚推倒,將繩索綁在樑上,另一頭綁在卡車上,卡車起動將樑拖下,這棟大宅應聲消失。

有一次日軍又來清鄉,四名軍人騎著戰馬奔騰而來,迅速衝過我家村莊,接著是一支由太陽旗前導的隊伍,有百人以上,他們分散在村子裡來回穿梭,每家的門都開著,除了老弱之外青壯與婦女都疏散到安全地方了,財物雞鴨牛羊任他們掠取。

在這地方我們第一次嚐到亡國奴的悲哀,這些老農村一向與人無爭平安過日子,對國家民族觀感不甚強烈的鄉下人,突然激發起強烈反應。經歷日軍的暴行,有錢出錢有力出力,許多青年投入當地游擊隊工作,找機會隨時向日軍出擊。游擊隊是碰到機會就打,沒有一定的戰術,白天或晚上戰鬥不一定,就這樣讓日軍心裡產生恐懼。日軍有時雖以清鄉名義派出大隊人馬到處掃蕩,但再也不敢單兵外出進入民間侵擾了,也算是給地方帶來一些寧靜。

有些人自甘墮落為討好日軍,做了出賣國家的事情,大家都視他們為漢奸,這些人有些不是被反日團體所殺,就是被愛國百姓幹掉,或被日軍懷疑而將其殺害的。

因為13歲,我死裡逃生

我12歲那年,日軍為了修飛機場強徵民工,我母親是個三十歲的寡婦帶著幼小兒女,我是老大,只好應徵;不料沒多久被一名叫鄭國標的漢奸說我是游擊隊,將我抓走。母親是知道我被抓但也沒有辦法,因為抓一個游擊隊可向日本憲兵隊請功。

當時游擊隊被日本人抓,不是槍斃就是打得你死去活來。到了憲兵隊我被關在牢房,我媽為了救兒子,變賣土地用大量金錢跪在漢奸面前,買通日軍伙夫老劉,在他送飯時偷挾鬼子吃剩的殘肉,並偷送一支沒筆心的鉛筆當筷子使用。

幾個和我一同被關的人都被殺了,當時日本憲兵隊長叫拆居教平准尉,日本憲兵從牢房押著我到拆居隊長面前審問,他問我幾歲,我回說13歲,[2]他沉思了一下,繼續審問,因為他兒子也正好是13歲,就這樣我被押回牢房沒被槍斃,救了我一命。後來憲兵隊長換了一位叫刈田清三郎,他把我送到九江的日本三井洋行做工,就是去郵便所收送信件和電報的工作。

大概過了兩週後,在洋行門口碰到我叔叔的朋友朱鈞,他是汪精衛的和平建國綏靖軍分隊長,也就是國民政府稱的偽軍。他叫我:「喂!小鬼,你怎麼在這裡?」我說被日軍抓到這兒,他說:「到我們這邊好了。」我一聽當然願意,只是心裡害怕,如果被抓回憲兵隊那必死無疑。但這確是擺脫日本人控制的好機會,於是我下定決心跟著綏靖軍走。

到了綏靖軍,竟然見到我的叔叔,他是中隊長。叔叔見到我又驚訝又高興。在綏靖軍裡沒做啥事,就是跟著玩而已。民國30年9月朱鈞決心離開綏靖軍,投入國民政府所屬的游擊隊從事抗日工作,共有七十幾位跟著朱鈞一起行動,隔日小心的橫渡長江,到達岷山地區加入第三游擊縱隊,負責對日抗戰的游擊工作。

到岷山游擊隊時因為我還很小,他們就把我送到岷山中學讀書,其實學校沒有課堂沒有老師,也沒讀書上課,只有十幾個學生,岷山中學其實只是個名稱而已。待了兩星期之後我到瑞昌游擊隊第三縱隊當看護兵,這裡只有兩個醫官也沒有病人,所以我就上山砍材燒火。在瑞昌生活很可憐,晚上睡在稻草上用衣服蓋著睡覺。幾個月後整編到瀏陽,再到長沙。

憲兵:人生的轉折

民國31年8月,經長沙東區憲兵隊長傅崇禮中尉介紹,我到南嶽投考憲兵,我正式成為一名學兵,是屬於憲兵第18團南嶽教導營第5連。抗戰期間湖南省立農業、工業、商業學校都在南嶽市的南嶽廟裡上課,可見南嶽廟規模之大,憲兵的新兵訓練也在此地。我唸書很用功,都是自修讀的,憲兵訓練期間薪水只有40元,20元買桐油點一盞燈,在南嶽廟裡的菩薩寺讀書,憲兵訓練我以第一名結業。憲兵訓練很嚴格,新兵訓練前三個月是預備訓練,站要抬頭挺胸,坐要端正腰要直,注重禮節服裝整齊清潔,並兼練拳術。之後有戰鬥訓練,認識武器特性及戰技戰術運用,還有政治作戰訓練。經過13個月的嚴格訓練後,一個迷茫無知的青年變成一個有紀律知應對,武藝精進意志堅強的保國衛民戰士。

憲兵結業後我配屬在第三集團軍的憲兵連隊部,民國32年10月在修水城內設立修水憲兵隊,擔任地區與戰地勤務,武裝憲兵不定時在街上巡邏,也配合地方治安單位維持地方安寧秩序。憲兵的職權高於一切,在戰時軍人如果有犯法可就地槍斃。憲兵是職掌戰地警察,兼代司法警察。

民國34年5月,第四次長沙會戰爆發,[3]日軍從長沙四周將岳麓山據點團團圍住,防守的陸軍第90師雖死傷慘重,還是堅強抵抗。可惜最後守軍已無可用之兵,且彈盡援絕,陣地被日軍重重突破。長官下令準備突圍。突圍前一天我們將麵粉連夜烙成大餅,做為突圍途中食用。清晨七點陣地槍聲大作,八點開始實施突圍,日軍飛機不斷在上空偵察掃射,以致突圍部隊前進相當緩慢。途中到處都有零星戰鬥,尤其後衛部隊槍戰更為激烈。到黃昏整個突圍部隊才脫離戰區到安全地帶。

太歲爺頭上動土:憲兵遭搶

長沙突圍後,我們幾個脫隊的憲兵要到東安向團部報到,但團部已經撤到柳州,連部則去了郴縣;我們有六個人就從東安出發行軍兩天到了零陵縣,投宿一家客棧,半夜突然遭三十餘個土匪搶劫,他們有武器槍枝,將我們的槍枝彈藥搶走,並將我們關在二樓,似乎有意將我們殺害,以防政府軍報復。我冒死爬出窗外偷偷溜到一樓逃走,土匪沒發現。我到零陵縣城公署向上級報了案,再搭便車到金城江站請求支援。我本來要去豪州,但在零陵遇劫,只好拿了一把刺刀,單獨轉往桂林。

到了桂林住在一家小旅館,正躺在床上休息時,突然警報響起,大家都去躲警報了,我人生地不熟也不知要往那裡跑,出了旅館走在街上空無一人,只有警察和民防人員在巡邏,警察說向前走過兩條街,就可看到機場的防空設備了。快到機場時日軍飛機又開始掃射,我趕快跑進一個散兵坑,日軍又掃射又轟炸,沒多久空襲警報解除,大家走出防空洞準備回家,突然警報又響起,日軍飛機俯衝掃射又投彈炸機場,機場中彈一片火海。空襲後我隨人潮回到旅館。三天後隨押車憲兵準備到都勻團部歸隊。

途中經過獨山,我住在團部設在獨山的留守辦事處,總算有個喘息的機會。擔任留守的是我的老班長凌熙,他說戰事吃緊,日軍已經攻陷桂林,獨山也準備撤退了。因為一路撤退,好不容易在獨山可以好好休息幾日,已經一個月沒洗澡,滿身都是蝨子,於是決定將頭髮剃光、洗個熱水澡,好過個沒蝨子的日子;當天晚上是幾個月來未曾睡過的好覺。

12月1日我隨著千萬人的難民潮和散兵一起向後方逃亡。男女老少有挑籮筐有背大包,有提著小包抱著或牽著小孩潮水般向後方流去。也有背著長槍腰插短槍,掛著手榴彈,也有像我單兵徒手混雜其間,沿著公路兩旁緩緩的向前流去,場景可憐又可悲,無奈啊!

走到獨山機場邊緣時,四周圍了很多人,我擠進去一看,地上有四箱保險櫃,是中國農民銀行的保險箱,一位軍官扭轉鎖頭打不開,乾脆就用手榴彈炸,一個炸不開,最後用四個手榴彈炸開了,裡面流出來的不是法幣就是關金,大家就開始搶。有一個人搶了兩大袋挑著走了,但走沒多久就被一名軍人開槍打死,那位軍人搶走兩袋鈔票後繼續跟著難民潮往前走。在這戰亂時候不會有人管這殺人的事,大家對於死已經沒啥感覺了。

整個青木關瘋狂

經過長沙突圍,零陵遭土匪搶劫,經柳州到獨山撤退,最後到了都勻報到歸建,總算結束散兵游離生活,寄名在團部警務組。民國34年8月10日晚上大家都已就寢,突然遠處傳來鞭炮聲,此起彼落,我向鞭炮聲跑去,發現人們都在喊"日本無條件投降了!"於是我立刻轉身一口氣跑回山頂,猛敲值星官門,「報告!日本無條件投降了!」他也立即起身去報告大隊部。大隊長立即通告各中隊,除了衛兵之外其餘全部徒手山下集合,整隊前往青木關,在行軍中隊伍整齊雄壯莊嚴,進入青木關整個市區像看野台戲,到處人潮洶湧熱烈瘋狂!大家內心充滿無限興奮,心中積壓已久的痛苦,反抗異族統治所做的努力,業已獲得勝利的結果,許多人喉嚨喊啞了,眼眶充滿淚水,也有人狂抱擁舞,所有人都被這勝利的消息激盪著。

抗戰勝利後,憲兵司令部徵選九名班長派赴中國駐日憲兵隊,擔任駐日佔領軍,我是被徵選者之一,我隨即離開憲校,前往上海中國駐日憲兵隊報到,結束留校任務。

二戰結束後大日本帝國解體,依盟軍協議,各國應派軍佔領日本,並將日本陸海軍解散。[4]依此,中國決定以榮譽第二師為日本佔領軍,編組駐日占領軍一萬人,駐地為名古屋。此外又在1946年5月,由憲兵獨立第三營抽調精英,組成編組兩百餘人的駐日憲兵隊。駐日憲兵隊每人身高都在175公分以上,全部裝備美式武器,有憲兵白色巡邏車,配備自製鋼盔,軍便服,白色靴形綁帶,新型軍用皮鞋和金屬原料軍銜領章。這支穿著新式服裝,身型高大的隊伍行走在上海街頭,格外引人矚目。

然而由於種種國際政治的變化,以及國共內戰在1946年6月全面爆發,國軍赴日最終成為泡影。不少駐日憲兵隊成員因此選擇離開,回歸社會。

隨著國內東北剿匪戰事趨緊,預定為日本佔領軍的榮二師被調赴營口前線。1946年秋,中國駐日憲兵隊,也從上海被調往南京,擔任制憲國民代表大會堂警衛工作,[5]負責管理大會堂建築、內部安全,以及週邊停車場的工作,直至1946年12月25日,國民大會全部結束,才解除任務。

注解

[1](編注)《江海浮沉》,美國洛杉磯世界日報,1588 Corporate Center Dr., Monterey Park,CA 91754,USA, 2012年9月;《潯陽江頭的嗚咽》,私人印製。

[2](編注)汪浩民國15年生,13歲應為虛歲。

[3](編注)根據文獻記載,第四次長沙會戰爆發是民國33年5月。

[4](編注)參見郭冠佑,〈從收拾河山到宣威海外(下)〉,《傳記文學》,第123卷第6期。

[5](編注)根據注四郭冠佑著,〈從收拾河山到宣威海外(上)〉一文,駐太平洋島嶼憲兵隊包括駐日憲兵隊及駐京滬憲兵隊成員,然則就駐日憲兵隊而言,似是在上海休整時直接被編入駐太平洋島嶼憲兵隊的(頁12);在出發前並未參與南京制憲國民代表大會的警衛工作。