編按

2025年,中東加薩走廊(The Gaza Strip)地區因為巴勒斯坦和以色列衝突,導致巴勒斯坦人離鄉背景、四散奔逃。事實上,如今巴勒斯坦人的經歷,猶太人曾經有過;也沒有忘記。2001年,以色列政府曾經為一位違反上級命令、將簽證發給猶太難民的中華民國駐奧地利外交官何鳳山,建立了「永遠不能忘懷的中國人」紀念碑;在聯合國的活動中,何先生多次被譽為「中國的辛德勒」。

事實上在同一時期,對猶太人伸出援手的「國際正義人士」,並不只這一位華裔外交官,另一位是滿洲國派駐柏林的外交官王替夫。 (汪琪)

文/周惠民撰寫,汪琪編版

王替夫於1911年出生於吉林,因其父在哈爾濱經商,王替夫也因此在哈爾濱求學,先後就讀於哈爾濱工業大學與法政大學,並學習俄語、日語和德語。因為其語言能力,進入滿洲國外交部工作,先被派往俄國赤塔領事館擔任書記。

1938年,德國承認「滿洲國」,滿洲國外交部選派呂宜文首任駐德公使,王替夫則奉派擔任書記官,於1939年初抵達德國。

1938年11月9日夜間,德國各地民眾在國社黨指使下,搶砸、攻擊德國境內的猶太商店,櫥窗玻璃全都遭殃,故稱「水晶之夜」。此事件標誌德國對其境內猶太人的迫害逐步升高。猶太人終於體認時局危及,急忙尋求離開德國,甚至離開歐洲。不過早在1938年7月,美國總統羅斯福召集32國代表在瑞士埃維昂(Évian)集會,討論猶太難民問題時,絕大大多數西方國家不願意接受猶太難民,這些迫切希望移民的猶太人無法獲得外國簽證,僅能寄希望於不需要簽證的目的地。上海大部分區域仍為「外國租借地」前往上海確實不須簽證,但是德國政府要求:要離開德國境內必須先有一個「移民出境證明」(Emigrationsnachweis),先有國家願意提供相關證明,接納其移民,才可出境。當時除了中國之外,尼德蘭王國的海外屬地也無需簽證,這些國家的使領館就成了猶太人奔走相告的希望。當時,除中國使館外,滿洲國使館及尼德蘭、日本駐立陶宛的領事館也都曾參與這項「簽證工程」。

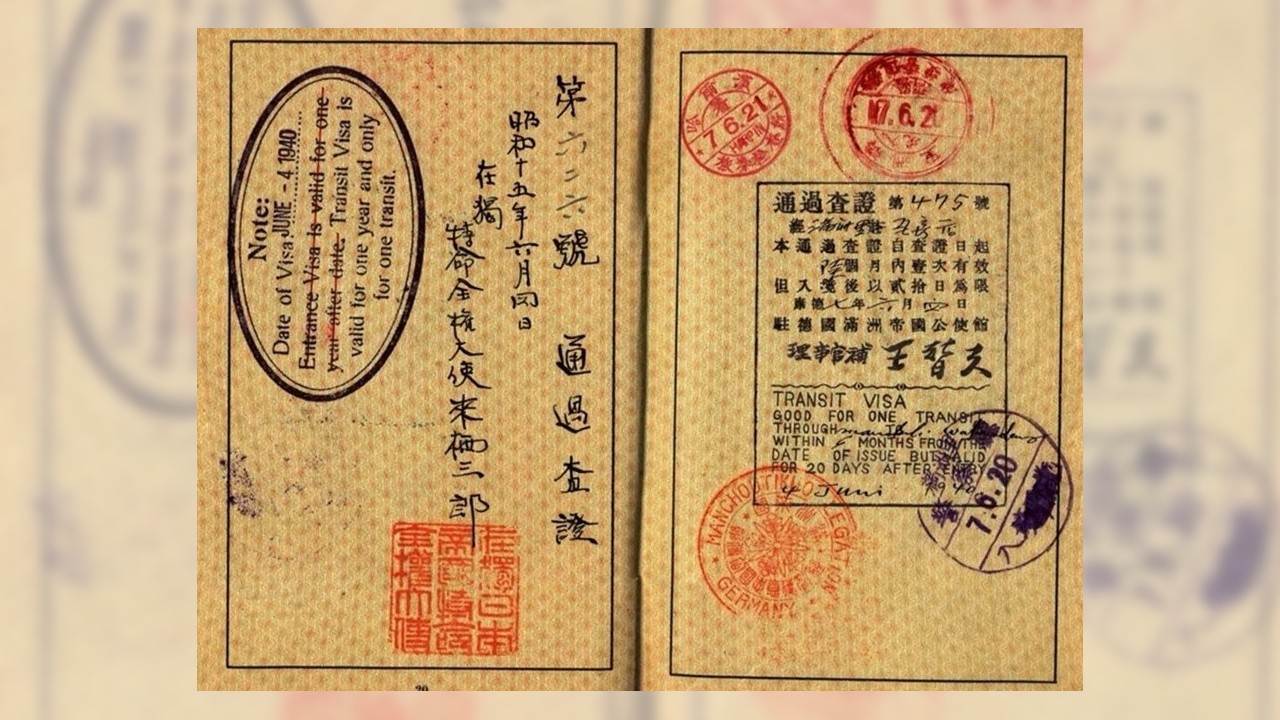

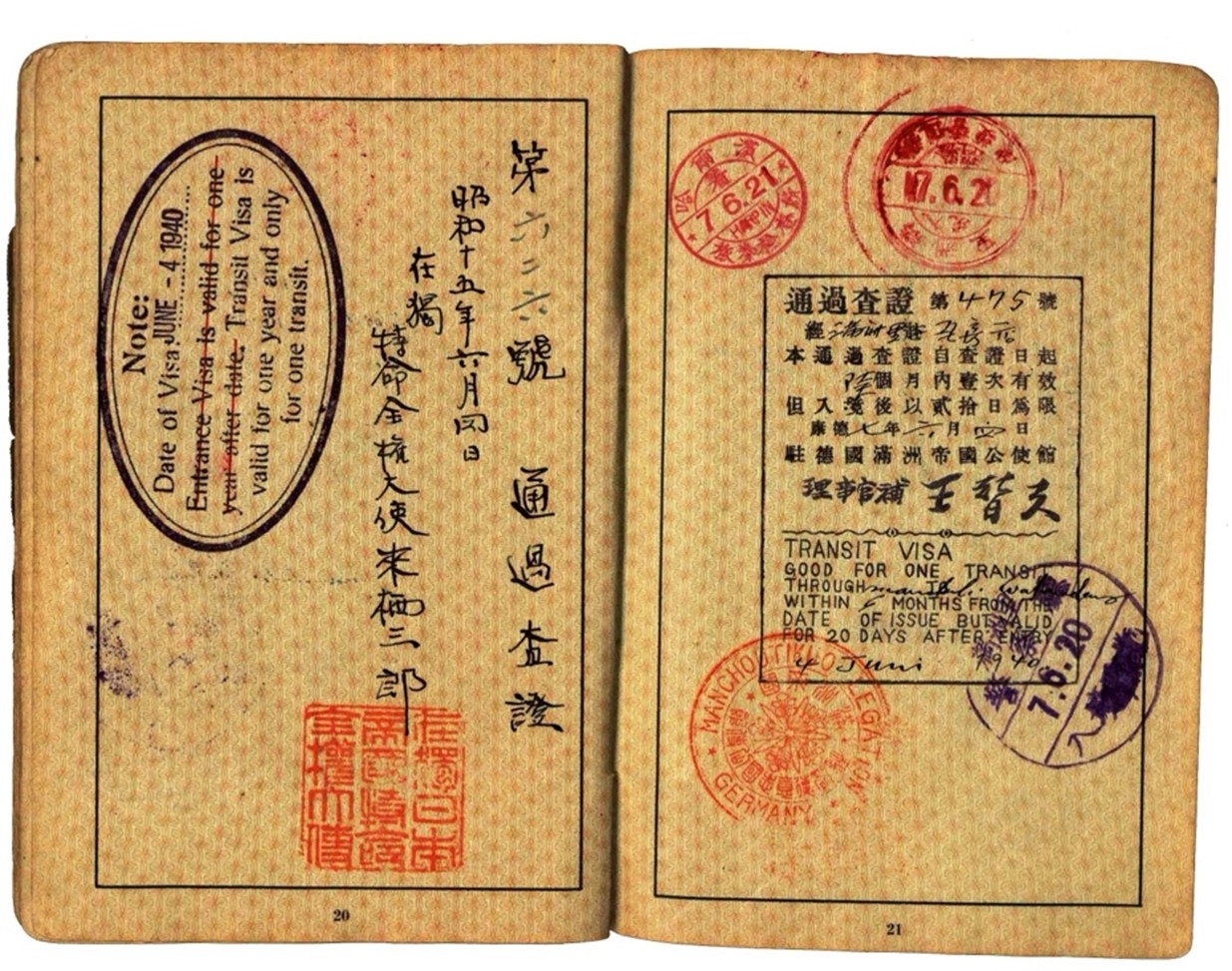

1939年5月中旬,德國外交部長里賓特洛甫(Joachim von Ribbentrop,1893—1946)甚至要求滿洲國駐柏林公使呂宜文,希望呂宜文協助猶太人經蘇聯遠東進入滿洲,以便他們轉往美國、澳洲等地。呂宜文隨即獲得滿洲國默許,簽發簽證,並以王替夫全權辦理此事。但王替夫需先與蘇聯使館達成共識,並簽署猶太人過境簽證議定書,也由美國「猶太人共濟會」代表商議,只有在此前提下,王替夫才能簽發相關文件。

1939年9月,德國發動對波蘭的軍事行動後,德國的猶太政策驟變,日本也要求停止辦理簽證猶太。王替夫則以尚未接到滿洲國外交部訓令為由,避開公使館中的日籍參事,繼續簽發文件。到1940年5月為止,簽發約1萬2千份「過境簽證」。1940年以後,戰事變化:1940年5月,德國入侵法國,蘇聯部隊隨後突襲立陶宛、愛沙尼亞和拉脫維亞,併吞這三個波羅地海小國。簽證作業自然停止。

1944 年,王替夫從德國返回「滿洲國新京」(今長春市)。隨著日本投降,「滿洲國」瓦解,王替夫等滿州國相關官員多遭收押、監禁。蘇聯隨後又將東北境內的日本人、朝鮮人與滿國相關人員從溥儀[1]以下均押解到赤塔勞改。1956年,日本與蘇聯關係改善,這些勞改人員才陸續獲得釋放。返回中國,當時已是中華人民共和國執政。王替夫便以其外語專長,教書為生。1988,王替夫出版回憶錄,講述其一生遭遇。

注解

[1] 浦儀為清朝最後一位皇帝「宣統」,革命成功後退位,1934年在日本人掌控下成為滿洲國皇帝。