文、圖/鄭元慶

二戰初期,日軍橫掃東南亞,新加坡樟宜戰俘營關押了約5萬名英、澳、荷盟軍戰俘。其中1100位戰俘,於1942年10月底登上「英格蘭丸」(England Maru)號客貨輪,在11月12日抵高雄港,約一半被送至屏東(隘寮)戰俘營,另523位(34位軍官,489位其他階級)戰俘先轉送基隆,再搭火車到瑞芳,最後步行到金瓜石戰俘營(詳見〈走一趟盟軍戰俘艱辛的金瓜石之路〉)。

從九份進入金瓜石路段,戰俘曾看見不少穿戴礦工裝備的工人[1],隱約顯現戰俘與礦坑連結的徵兆。不久之後,一批黑色硬紙板做成的礦工帽和電石燈(Carbide Lamps)運抵營地,戰俘們幾乎確定未來的悲慘命運[2]。

以下關於戰俘在金瓜石的經歷,是綜整戰俘回憶錄、審判證辭、當年報紙報導和現場勘查等資料所撰寫。

日礦役使戰俘採礦

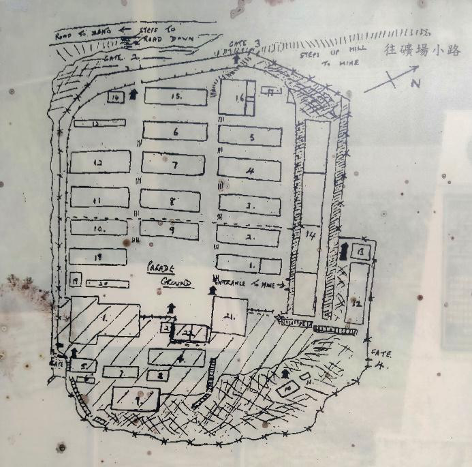

早在1942年7月17日,台灣軍即完成台北(本所,大直)、金瓜石(第1分所)、台中(第2分所)、屏東(第3分所)、花蓮(第4分所)等地戰俘營之設置,其中金瓜石採礦、台中河道疏浚、屏東農場種植,皆屬工作營。

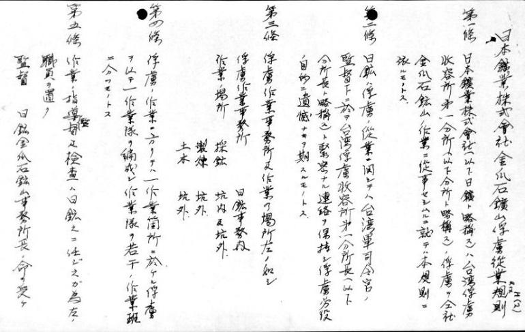

1942年9月23日,台灣軍參謀長樋口敬七郎(Higuchi Keishichiro)與日本礦業株式會社金瓜石礦場所長戶田貢(Toda Mitsugi),研訂了「日本礦業株式會社金瓜石礦山俘虜從業規則」,明定營指揮官負有戰俘監管之責,戰俘則受僱於日礦公司,由日礦管理戰俘在礦內的勞動事宜。

在戰俘人數方面,日礦要求800位,但實際只有523位,其中20至30人在鑄造廠、少數人在廚房、醫院工作,供需有落差,只好儘可能逼迫戰俘加入生產行列,不論健康與否[5]。

戰俘礦工的第一天

戰俘抵達金瓜石3週之後入礦坑工作。1942年12月1日,50位被指派入礦坑工作的戰俘,拿到礦工帽、帆布鞋、破舊的短袖綠色上衣和短褲。次日早上,他們用安全別針將名牌繫在衣服上、帶著電石燈及裝米飯的木製便當排隊,清點人數時,需用日語喊出姓名和編號。之後由警衛長、翻譯官,和手持步槍、上刺刀的4名警衛帶領出發。

上午7點離營,戰俘們先爬250個崎嶇階梯上到山頂平台[6],視野良好,可看到下方的海岸線、礦場區、鐵道和車輛。沿831級粗糙的台階往下,幾位戰俘在清晨細雨中滑倒,日本警衛同樣詛咒著天氣和階梯。戰俘們沒想到,接下來的兩年多,每天都得接受這樣的磨難。有座通往山頂的纜車,戰俘們期待返營時可以搭乘,但事與願違,他們永無機會。

下到階梯盡頭,左邊是開闊的大海,海風帶來鹹味。穿過礦區及多條鐵路,裝滿礦石的手推礦車等著被運走,小型機車頭正拉著空的礦車進山腰的坑道。

身著綠色制服,戴黑色頭盔的「工頭」們在「本山六坑」礦坑入口等候。依階級高至低,頭盔側面畫了4至1條白色線條,戰俘們稱為「4、3、2或1槓」,上衣臂章為白底及2個交叉的黑色錘子圖案。雙方相互鞠躬,清點人數後完成交接。

進入礦坑前,戰俘們被指示向日本神社祈禱安全!戰俘們爾後進行這種日常儀式時,發明不同版本的祈禱文,有的喃喃自語咒罵日本天皇,也有正面祈禱安全、自由,以及再次見到心愛的人[7]。

暗無天日「地獄洞」

進入黑暗的礦坑,潮濕、發霉的氣味入鼻。微弱的電石燈中,眼睛緊盯著地面,注意木板間的縫隙,偶而用餘光瞥一眼,避開架空的電力線。

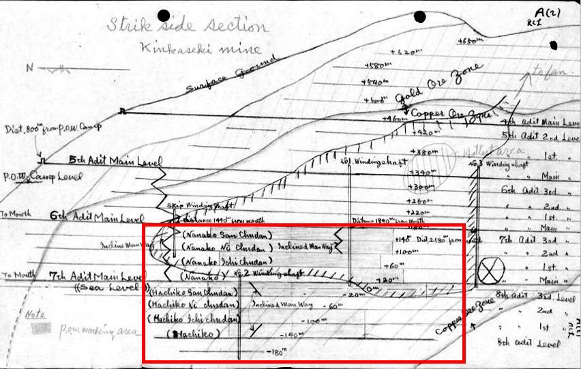

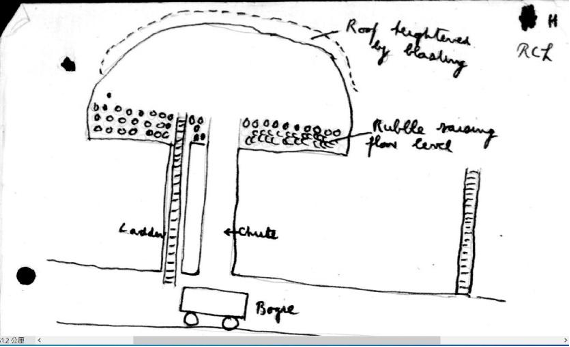

從縱剖面看,礦坑內橫井、豎井呈棋盤狀分布。在隧道行進約3刻鐘後左轉,再沿橫、豎井交錯往下,階梯陡峭、溫度升高、坑頂更低,直到無法直立。經過約2小時的路程,戰俘們才到達第6、號橫井的工作區,位於海拔140至低於海平面180公尺之間。幾人一組,分到不同的工作孔洞,它們都有東、西、南、北的方位和編號,其中工作環境最差的是「北192號」。

中午時分,管道發出響亮的敲擊聲和「Yasumu」(休息)的叫喊聲。戰俘們回到集合點,用木桶裡褐色的水清洗污垢,然後被帶到較涼爽的坑道裡吃冷便當。飯畢繼續上工,又過了2小時,管道又響起敲擊聲,戰俘們集合、清點人數後回程。橫移及上爬的階梯似無止境,大口呼吸、無暇交談,直至聞到新鮮的空氣。

全營5百多人,首日進礦坑只有50人,戰俘們天真地討論「工作輪替」。次日幻想破滅,他們仍需返回礦坑,還加了100人,被分配到不同的坑道。接下來的幾週,更多的戰俘入礦。最後,除了病得最重的人、軍官和少數人之外,所有戰俘都要挖礦[12]。

事實上,那段時間並不只有戰俘在礦場工作。戰俘們發現,日軍招募所有可用人力,包括成群結隊的台灣婦女和女孩,另有批穿薄黑襯衫和短褲中國男人,外型淒慘消瘦,可能是罪犯和政治犯。戰俘趁守衛不注意的時候,向他們揮手示意,並用手指比個「V」字[13]。第2任台灣戰俘營總指揮佐澤秀雄(Sazawa Hideo)上校,在香港戰犯審判法庭上的證詞說明,除戰俘外,還有包括招募自中國和台灣本地的專業礦工[14]。

要求更賣力工作

工頭決定每天工作配額,通常是每人3車,後來還有1槓工頭要求4車,甚至更多,工作量取決於挖礦的難易度。

「1槓」工頭都是台灣人,雖然有一兩位表現同情,但多數都很凶狠。「2槓」多是紀律嚴明的備役士官,總是對下屬叫罵。晚上收工前,「2槓」檢查當天的產量,當生產力不足時,夾著「為什麼不努力!」的喊聲中,戰俘被他打倒在地。傷俘要爬上台階返回營區,極為困難。戰俘營盟軍人事官克羅斯利(James Frederick Croseley)少校針對這種狀況,曾多次提出抗議,卻受到金瓜石戰俘營指揮官脇山(Wakayama)上尉的嘲笑,戰俘受體罰也就成為日常[15]。

戰俘們發現,要維持「熱區」的配額是輪班工作,每組4人,2位帶著較好的電石燈上去,一盞留在滑槽孔處,一盞靠近待清理的礦石。儘量在最短時間內挖出5籃礦石,此時身體負荷已達臨界點,需趕快由另2位夥伴替換。

換班後,趕緊找到排水管,舀起骯髒含硫的水,將身體降溫和擦臉。戰俘們在灼熱、滴著酸水、氣喘吁吁的情況下工作,就像但丁的地獄般的場景。工頭們慣用錘子懲罰戰俘,即使自己能夠避免,但目睹毆打還是令人作嘔。骯髒、近乎赤身裸體的戰俘,被錘子敲打身體,以及呻吟和哭泣聲,都是金瓜石戰俘的噩夢。

寧願受傷也不願工作

日礦欠缺安全防護,電石燈很差,帆布鞋易壞,坑頂常塌陷,頻生事故。當戰俘們聽到坑頂有異聲,或感到灰塵、小碎石落在肩膀或背部時,即刻快速閃避。但仍常有戰俘在泥濘的地板上跌倒,幾乎每天都工傷。

依據「金瓜石礦山俘虜從業規則」,戰俘在礦坑受傷,不能進行醫療護理。在晚上6點到達營地之前,不論輕重傷、病倒,到在礦坑中喪生,都得不到任何救助。無論任何原因,都不能提早離開礦坑。

若戰俘在礦坑導致手腿骨折或割傷,會被允許掛病號留營。由於對礦坑的恐懼,有些戰俘甚至寧願受傷也不願入坑工作,意外事故有了不同的含義。

哈利‧杜博克(Harry Dubock)遇礦坑落石,閃避時摔斷手臂。有急救經驗,也會說些日語的愛德華茲前往協助時,發現他坐在污穢的下水道,正試圖清除手臂骨折傷口上的污垢。杜博克笑著表示,運氣好的話,再也不會進礦坑工作,因為他做了件好事―把手臂摔斷了。

骨折會引起劇烈的疼痛,但杜博克卻很高興,這就是礦井的恐怖之處。礦坑內沒有急救設備,也不能醫療救護,只能用尿液作為消毒劑清洗傷口。愛德華茲將他綁起來,盡可能固定他的手臂,等晚上回營地再處理。

基於對礦坑工作的恐懼,不少戰俘曾考慮、計劃和造成自傷,沒有人能責怪他們會想劃傷一條腿或一條手臂,只想離開日常煉獄,獲得喘息[18]。

打碎飯糰平均分食

戰俘們雖然避免談論令人沮喪的話題,但「食物」總悄然成為重心。脇山想出個計劃,來強迫更多的病俘進入礦坑增產。超過工作量的戰俘會被標註圈號,收工後得到「獎勵」,含兩個飯糰和3根香菸等。反之,產量不足被打叉,返營時受懲。而病號只能有基本口糧,後來口糧又被減半。

克羅斯利發覺,日軍是將病患的口糧削減,來轉移給勤勞者「獎勵」,總量沒變。受獎者多2個飯糰,對病俘同伴而言,意味著更少的食物。被打叉者受警衛叫囂、體罰,有時還被迫繞著跑廣場、階梯往復跑、單腿站立、雙手舉石等。

這是讓戰俘對立的惡毒計劃,體健者正在剝奪病友的米糧,最後將是自己受苦,因為沒人能免於疾病或受傷。愛德華茲和寢室的戰俘們討論後,決定將「獎勵」飯糰打碎,均分給戰俘同伴。但有些人自認努力工作,就是要獲得額外的飯糰,這議題延燒將近1個月。

隨著病俘、受懲人數增加,在長官們的勸說下,戰俘們達成共識。每天晚上,所有「獎勵」飯糰都被打碎,平均分給所有戰俘,包括病俘。雖然圈叉繼續顯示於成績單上,但「獎勵」飯糰的陰謀,在戰俘的共識中逐漸消逝[19]。

恐怖管理

1943年2月28日,台中戰俘營發生2位戰俘逃跑未遂案例之後,戰俘們每10人被分成1組,開始實行「集體處罰」規定,如果10名組員中有任何人犯了任何罪行,所有人都受懲。還特別強調:只要有人逃跑,10人全部「槍斃」!

某日,營地指揮官脇山走進醫院小屋,看到兩名病俘坐著打牌而爆怒。醫院裡另有7位罹患痢疾病俘躺著,所以都得受到懲罰。他們被銬在一起挨打,拉著對方蹲廁所的痛苦難以形容,這種情況持續了3天。在這次懲罰後的2週內,其中4位病俘死亡。

由於熄燈之前都不能躺在床上,愛德華茲小隊1位隊友被發現犯規,結果10人都被叫到室外,在寒冷中被毆打,並被銬在一起2天,睡覺、吃飯、上廁所都在一起,只有前往礦場工作時才解開手銬[20]。

1943年12月,營地指揮官由今村彌代八(Imamura Yayohachi)上尉接手,仍有偶發性毆打,但情況好些[21]。

「死亡病屋」

戰俘營的醫療護理很差,致使戰俘發病及死亡率攀高,負責的日本醫療士官田代和兩位勤務兵,根本沒有為病人做任何事。營地上方有間小屋被日本人稱為「醫院」,席德(Peter Seed)上尉醫官與Black和 Wallace兩位勤務兵,以及一名志願軍官George Hinton上尉,合力照顧病情最嚴重的戰俘。

戰俘長期營養不良,罹患腳氣病、腹瀉、痢疾等症狀。1943年8月,由於健康狀況太差,日軍將80名病俘轉出,另以百餘名較健康者代替,包括加拿大籍軍醫本‧惠勒(Ben Wheeler)少校,他從木柵第6戰俘營轉來金瓜石。1944年,更多戰俘轉入,金瓜石戰俘人數增加到7、8百人[22]。

經惠勒醫官不斷的要求,日軍給了70「白卡」用於病俘,可以免除工作,另外還有5張「紅卡」,讓病情嚴重者可躺下休養。雖然遠不及實際所需,但總聊勝於無。據當時保留的官方紀錄顯示,從1943年1月至6月,生病與可工作戰俘比率平均約1比2[23]。登錄「病號」者,都是極嚴重的住院病例。以一般標準而言,被歸類可工作的戰俘,也有很多應該住院,卻不得不每天一瘸一拐的走進礦坑工作。

被稱為「醫院」的小屋,還被隔成大、小兩間,小間被稱為「死亡病屋」(death ward hut),安置最危急的病俘,通常住進去的戰俘,似乎很快就過世了。當1944年10月痢疾肆虐時,共有百餘病俘擠進醫院,當時的「死亡病屋」經常客滿[24]。

從1942年7月開設戰俘營至1945年2月底,各分營死亡人數分別為:金瓜石84、台中31、屏東121、白河(含花蓮)30、木柵35,共計 301人[25]。

礦場關閉

1945年3月9日,戰俘們夢寐以求的一天終於到來。戰俘們收工,像往常一樣從礦坑回來,然後沿著主隧道,轉入新的「捷徑」隧道,點名之後,交出電石燈。

此時,所有的「1槓」和「2槓」,以及少見的「3槓」同時出現。「3槓」用日語發表了簡短的談話,然後低階的向他行禮鞠躬,目送他離開。克羅斯利少校隨即被翻譯被告知「暫時不要再在礦山工作了」,他馬上問為什麼?翻譯日軍勤務官商量後回答:現在電石燈缺乏。

消息像森林大火一樣傳遍了營區,戰俘們興奮地討論這一最新發展[26]。礦場關閉之後,戰俘分3批被轉送到新店山區的磺窟(詳見〈走進故事裡——尋找一個石碑〉),最後一批於1945年6月16日離開。

臺灣戰俘營紀念協會會長何麥克(Michael Hurst)為讓世人記住這段戰俘歷史,於1997年11月23日在金瓜石戰俘營舊址設立紀念碑,由《Banzai, You Bastards!》作者愛德華茲帶領舉行追思會。2006年的追思會,則設立『和平與追思的永恆之火』銅雕。長17公尺的戰俘紀念牆,刻著所有前台灣戰俘的名字。由於11月14日是大英國協戰俘進駐金瓜石戰俘營的日子,協會每年11月都會舉行追思會(詳見〈「自由必須付出代價 戰爭沒有贏家」——記第25屆國際戰俘紀念日〉)。目前金瓜石周邊為「水金九園區」計畫範圍,戰俘營舊址名為「國際終戰和平紀念園區」,由新北市管轄。

注解

[1]《Banzai, You Bastards!》, Jack Edwards. P. 46。

[2]同上P. 53。

[3]同上P. 433。

[4]香港戰犯審判紀錄,佐澤秀雄上校證詞 P.433-437. Case No. WO235/1028,Suzannah Linton & HKU Libraries, Hong Kong’s War Crimes Trials Collection Website at http://hkwctc.lib.hku.hk 。

[5]同上 P.431。

[6]應是祈堂路停車場附近。

[7]《Banzai, You Bastards!》, Jack Edwards. P. 60-62。

[8]香港戰犯審判紀錄,佐澤秀雄上校證詞 P.426. Case No. WO235/1028,Suzannah Linton & HKU Libraries, Hong Kong’s War Crimes Trials Collection Website at http://hkwctc.lib.hku.hk。

[9]《Banzai, You Bastards!》, Jack Edwards,附圖。

[10]同上 P. 62-64。

[11]香港戰犯審判紀錄John O Edwards准尉證詞 P.17. Case No. WO235/1029,Suzannah Linton & HKU Libraries, Hong Kong’s War Crimes Trials Collection Website at http://hkwctc.lib.hku.hk。

[12]《Banzai, You Bastards!》, Jack Edwards. P. 66。

[13]同上 P. 92。

[14]香港戰犯審判紀錄,佐澤秀雄上校證詞 P. 135. Case No. WO235/1029,Suzannah Linton & HKU Libraries, Hong Kong’s War Crimes Trials Collection Website at http://hkwctc.lib.hku.hk。

[15]《Banzai, You Bastards!》, Jack Edwards. P. 94。

[16]香港戰犯審判紀錄,佐澤秀雄上校證詞 P.305. Case No. WO235/1028,Suzannah Linton & HKU Libraries, Hong Kong’s War Crimes Trials Collection Website at http://hkwctc.lib.hku.hk。

[17]《Banzai, You Bastards!》, Jack Edwards. 附圖。

[18]同上P.98。

[19]同上P.69。

[20]同上P.70-71。

[21]香港戰犯審判紀錄John O Edwards准尉證詞P.18. Case No. WO235/1029,Suzannah Linton & HKU Libraries, Hong Kong’s War Crimes Trials Collection Website at http://hkwctc.lib.hku.hk。

[22]同上P.16. Case No. WO235/1029。

[23]《Banzai, You Bastards!》, Jack Edwards. P. 99. 1943年1月病162、工作287;1943年2月病159、工作298;1943年3月病125、工作351;1943年4月病124、工作328;1943年5月病206、工作257;1943年6月病183、工作291。

[24]同上 P. 17。

[25]香港戰犯審判紀錄,佐澤秀雄上校證詞P. 148. Case No. WO235/1029,Suzannah Linton & HKU Libraries, Hong Kong’s War Crimes Trials Collection Website at http://hkwctc.lib.hku.hk。

[26]《Banzai, You Bastards!》, Jack Edwards. P. 190。