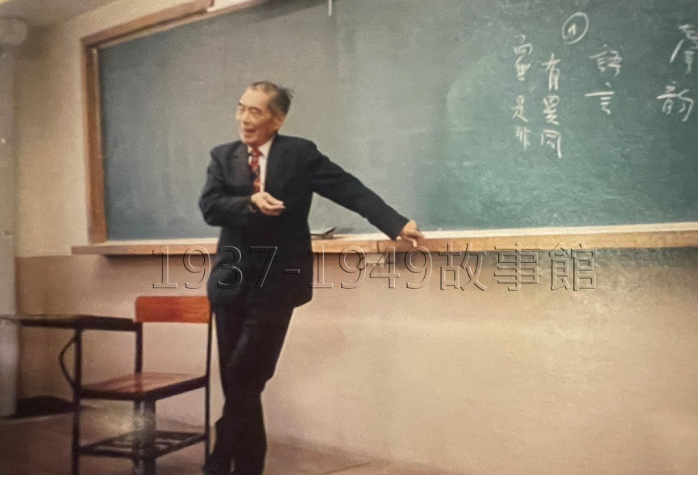

作者:朱守亮

書名:【傳記叢書101】回首來時路——亦圃齋主人回憶錄

出版社:知識系統出版公司

出版日期:民國97年

編按

對於2020年代生活在台灣的人來說,「流亡學生」是一個與現實生活完全無關的概念;但事實上長一輩所接觸過的交易對象、合作過的工作伙伴、甚至教過的老師當中,都可能有過流亡經驗。同樣是學生,但是流亡學生和一般年輕學子不同的,是他們為了讀書機會,戰亂中或跟隨師長、部隊,夥同同學,或孑然一身地逃離家鄉;政府是他們主要的依靠。萬一政府本身運作失靈,他們的一切唯有交付命運。

從大處看,兵荒馬亂中之所以會有流亡學生的出現,「學生」本身絕對不是唯一的因素;沒有政府廣設國立中學與大學、提供學生們包括教育甚至食衣住的「公費」,沒有家長放手讓年幼子女獨自離家,在戰亂中中尋求受教育的機會,學生「流亡」怎麼會變成一種古今中外都少見的戰時現象?

出身自戰亂時期的貧窮家庭,加入流亡學生行列是朱守亮受教育的唯一機會;在流亡途中的經歷,也成為他後半生記憶中無法抹去的點點滴滴。於是在離家63年後,他提起筆開始寫回憶錄。

本系列第一部份敘述朱守亮童年和家人逃避天災人禍,以及抗戰時期的流亡經歷,第二部份描述流亡學生最真實的食衣住行問題,第三部份則訴說抗戰勝利後內戰繼起,他歷盡艱險逃離錦秀山河,在模糊淚眼中抵達台灣的經過。(張坤成、汪琪)

文/朱守亮撰寫,張坤成、廖文瑋編輯,李汋浮編版

圖/張坤成翻拍自《回首來時路》

前情摘要

出生於山東省任城區的貧窮家庭,朱守亮的童年記憶就是「逃」:逃旱、澇、蝗災,饑荒等天災,也逃土匪、派系衝突和日軍的人禍。貧窮加上動亂,讀書只能靠機緣。在可遇不可求的兩次「補習教育」、曇花一現的初小和私塾教育後,1942年朱守亮終於考上汪精衛政府辦的高小,但畢業後他決心不再接受日式教育。在當時的局勢下,衝過日軍封鎖線到大後方繼續學業,就是唯一的出路。

去後方,也不是隨便說說,就可成行的。除家庭支援,準備衣物路費外,安全考慮、行程策劃、朋友接應等,都需有安排。一點點疏失,就不能順利達成,失敗變成悲劇的例子太多了。本來計畫是由二十二中高年級同學帶我們一道走的;哪曉得他被憲兵隊察覺要抓他,先三天就由濟南直接去宿縣逃走了。也曾有憲兵隊出現在安居鎮,我認為必被逮捕,沒地方逃,嚇死人了。託老天保佑,沒事,但已警覺到不能再遲延。本說一九四四年陰曆正月二十二日隨學長走的,他已先潛逃,情況緊急,乃提前於正月二十,由我帶小兩歲的懷璋,逕自出發了。

離家

那天早上,真真嚐到骨肉分離的悲痛。吃了點過年特別留下、似在表示團圓飯花糕後,要走出家門了,邊背行囊邊哭。大人也許怕弟弟妹妹問哥哥到哪裏去,不好解說,早安排他們外出撿乾棒去了。爺爺還帶責備的口氣說:「是你自己決定要到後方去的,沒人趕你,哭甚麼呢?......」話是這樣說,最後還不是也在流淚。母親一直緊緊抱住我,似在哽咽中想叮嚀些甚麼,但沒有說出。跟父親從小路到了火神廟,他去張寓姑奶奶家,我說聲:「再見」,便過河從湖裏到濟寧縣城了。這一別,正式開始了我的流亡生涯。算來已是六十三、四個年頭,爺爺、父母,從那以後也就永遠沒再見面了。

故鄉淪陷後,我因不願受日寇奴化教育,一心追隨政府到後方,而拜別親人,同小我兩歲的李懷璋,一塊於一九四四年陰曆正月下旬風雪中,由濟寧乘火車,經江蘇徐州,到了安徽宿縣。搭馬車,冒生命危險,通過日本封鎖線駐有日軍的南坪集、偽組織的蘆溝集、有國軍的板橋集至蒙城。再步行三天,經周集、王市集、王老人集、周棚等地而至阜陽,開始了我「機會有限、危險很多」,離家背井,既遙遠又陌生,所謂「異鄉遊子,一住便為家」,隨處安身,逾一甲子歲月的流亡生活了。

請病假偷考

到阜陽後,因國立二十二中春天不招生,轉河南界首入魯蘇皖豫戰地失學失業青年招訓分會訓導所。訓導所在陳觀,簡陋的教室宿舍,是小廟或打通民房而成,毫無訓練設備。在訓導所的兩、三個月中,只知跟著一名身材高大、極兇惡,動不動就拳打腳踢的張教官,每天扒廟運磚、開路、闢操場、建司令臺。一天兩個饅頭,吃不飽,喝蒸饅頭的蒸餾水,睡在舖稻草的地舖上。沒甚麼出操或上課,學生的流動性很大,主要的多是通過測試,轉入進修班。

入進修班後沒多久,即遷往安徽謝集。在謝集的一、兩個月中,生活一如訓導所,除有時出出操、跑跑步外,也沒甚麼所謂上課進修等事。我大多時間,被調去專門為教官或師長、眷屬服務工作,每天跑集上買些青菜豆腐、油鹽芝麻辣椒醬等。雖不出操,較自由,但因做些雜役工作,多被視為輕賤;不願幹,是命令,也沒辦法。暑假中,由老同鄉同學宮安洲代為報名,與李懷璋一塊請病假偷偷考入後湖國立二十二中一分校,進入心目中所嚮往的學校。

二十二中前身是成城中學,為二十八集團軍總司令山東籍李仙洲將軍,因拯救淪陷區失學青年,取眾人同其心志、莫之能敗、可共築一堅固城堡義,於一九四一年冬創建於皖北阜陽。校訓為「眾志成城」,辦學宗旨為「培養國家元氣,拯救淪陷區青年。」後因發展迅速,非私校能力所可勝任,乃報請教育部,於一九四二年九月改為國立第二十二中學。除山東籍外,江蘇、河南、安徽等省熱血愛國青年,皆可進入學校,期能完成青年救國、建國宏願。以國立學校有公費或貸金,供吃住,一切免費,故淪陷區無依無靠、貧窮困窘學生,得有受教育機會;且在患難與共,師生同心,乖勉惕勵,努力匪懈下,故能為國家培育教誨出眾多建國立邦各方面領導級幹才。其貢獻之大,絕非管筆所能名狀。我幸而進入此校,安心讀了五、六年的書。往事種種,盈積心頭,現在就記憶所及,述之於後。

一、生活情況

食:「光要豆子不要湯」

吃的方面,因所在地取材不同,也不一樣。大體說來,通常是一日兩餐。早上玉米(包穀,老家叫棒子。)稀飯,下午一個一鑼到底、十二兩重的麥麵大杠子饃,有時也吃帶有稻殼、沙子、碎石、米蟲、蟑螂腿、老鼠屎、發了霉,難以下嚥的所謂「八寶飯」。六人或八人蹲在地上,圍一圓圈,中間放一湯盆。早上多是煮黃豆,下午則是煮豆芽、白蘿蔔或青菜。偶爾也吃吃豆腐,那該是加菜、打牙祭了。

正常飯量的人,可以馬馬虎虎算吃飽,食量大的就不行了。因之,搶食女同學吃剩下的飯是常事。每桌半大桶飯,用牙缸子裝飯也有學問,「一平二滿三冒尖」,就是裝第一碗要平,快吃,再裝第二碗。裝第二碗要滿,中等飯量的人就差不多了。裝第三碗要冒尖,狠狠地裝得不能再尖了。知道嗎?除了飯量大可真的吃飽外,一般人或有剩餘,到晚上還可加點水,煮煮牙缸子做消夜吃(有時也避免自己裝飯的不公平,乾脆由桌長分飯)。菜呢?撈兩筷子,就沒甚麼內容了。剩下的菜湯,端起來輪流各憑良心喝一口,所謂憑良心,就是你一口不可太大,否則牛飲,後面的人就沒得喝了。

煮黃豆,既是菜,又壓餓,當時算是珍品。有一次,八級的男同學監廚,班上女同學攀關係,意在請他搭她那桌菜時「那個」一點,用特別語調喊:「張海山、張海山,光要豆子不要湯。」(海山兄不知現在在何處,好希望能見見面,談談這些往事。)是說「多搭些黃豆,湯可以不要。」不料聲音大了些,被某一男同學聽到,「怎可以如此攀關係、打交情?不公平。」他也學著用同一語調大聲喊:「張海山,張海山,光要豆子不要湯。」讓所有等開飯的人都聽到,且傳為大流行的歌謠,鬧得那位大姊極不好意思。

在安康的最後期間,因為學校成立了學生自治會,學生有權知道校方的行政措施。因而財務公開,學生生活費,直接交自治會管伙食的同學管理,學校不多插手,自然少了某些剝削。因之伙食大加改善,不僅吃不飽的情形沒有了,還偶爾有豬肉吃。記得西遷漢中前,用餿水餵養的豬,不多久就可宰一頭大打牙祭。月底還發伙食結餘「米尾」,供做購買筆墨文具之用。那段生活,可說是我流亡後方最美的一段時光了。

也有些時,學校的餐食,確實不能滿足需要,必須補充補充。能到莊頭吃塊烤地瓜,過橋喝碗陽春麵,已是大大的犒賞自己了。烤地瓜,雖仍為現代人喜愛,但「莊頭烤地瓜」卻未流傳下來。不像「過橋麵」那樣,至今仍為某些地區特別風味小吃的代表。溯其源,那是抗戰期間後方流傳下來的呀。再就是山坡挖挖地皮野菜。(久雨後,長在山坡荒野的一種野菜,狀似木耳,吃起來脆脆的,口感不錯。用大蒜、辣椒、蔥、薑爆炒,味極鮮美。),和些麵,作鍋麵疙瘩,也是滿能填飽肚子的。我做的「武士麵」,之所以名聞遐邇,基本功夫,就是那時訓練出來的。

衣:四季一身灰

說到衣,初到後方時,多是自己從老家帶來的,五花入門,應有盡有。不僅貧富不同,就連城市鄉村也各有別,從衣著上絕可看出來頭。在安徽,能穿當地土織粗布、染為草綠色的新衣,美其名為「安徽呢」的,就很少有了。記得在安康,大家都穿得破破爛爛。一男同學用較好的洋布料子,做了一身淺黃色衣服,頗為美觀、耀眼;天氣轉涼了,再冷也絕不離身,也許另有目的、企圖吧?不知為誰如此。同學多以「火龍丹」名之,說是穿在身上,永遠似火龍般保暖的寶衣,大有「子有衣裳」、「美無度,美無度,殊異乎公族」之感。也有一陣子,不知吹了甚麼風,女同學興起了用「陰丹士林」或「無敵藍」,當時謂為高級料子作旗袍,更與破爛衣服形成對比。也許因為太拉風,沒亮幾次相,就不見蹤影了。

流亡學生在由安徽阜陽遷校到陝西安康時,都丟了一些衣物。再由安康遷往漢中,又丟了一些。天氣轉涼後,可把人凍慘了。「無衣無褐,曷以卒歲?」應是真的不能再忍了。是在老君殿吧!學校實在看不下去了,不知費了多大心血,發了一身冬季灰軍裝。雖然髒,也有破的,且大小不盡合身;但棉花卻是新的,穿在身上,好暖好暖,在感覺上,勝過狐貉輕裘。女同學、或有辦法的男同學,再動動剪刀針線,量身改製,那就更體面了。皮帶一紮,整齊劃一,好不威武,當時似有「美麗女兵、俊俏娃娃兵」之稱。大部分同學,過了冬天,棉花一抽,變成拾衣;到了夏天,裏子拿掉,又成單衣了。雖有四季之分,但總常年一身灰,絕不改容易色。雖處變不改常節,永保堅貞,但也確夠可憐的了。

在校美術、勞作老師,女生指導員、師母,有時不僅教女同學針針線線、連綴縫補的工作,也教男同學。扣子掉了、綴綴,衣袖破了、補補,被子開了線、縫縫,都很能DIY一番。所以流亡學生出身的,縫補舊衣,甚而裁製新裝(當然指一些小衣物,不是西裝禮服。),是難不倒的。不相信,數十年後的今日,我仍可秀一、兩手呢。