編按

近年台灣舉行演習,使用手機發放警報的系統逐漸成熟;同一秒鐘數百萬隻手機同時發出警報聲響,震耳欲聾,較之早年由大喇叭播放的警報聲,毫不遜色。

近數十年的警報器,無論是1940年代,中國大陸一些地區仍在使用的鑼鼓、台灣殖民時期的手搖式警報器,或是後來國府使用的遙控警報終端控制(器)機,[1]都靠聲音傳遞警告訊號──但不是沒有例外。

抗戰時期,經歷六年不間斷轟炸的陪都重慶,民眾所熟悉的警報器卻是啞巴;既然無聲,它又如何告知民眾及時避難呢?(王惠美)

文/王惠美撰寫、編版

圖/航空教育展示館、王惠美

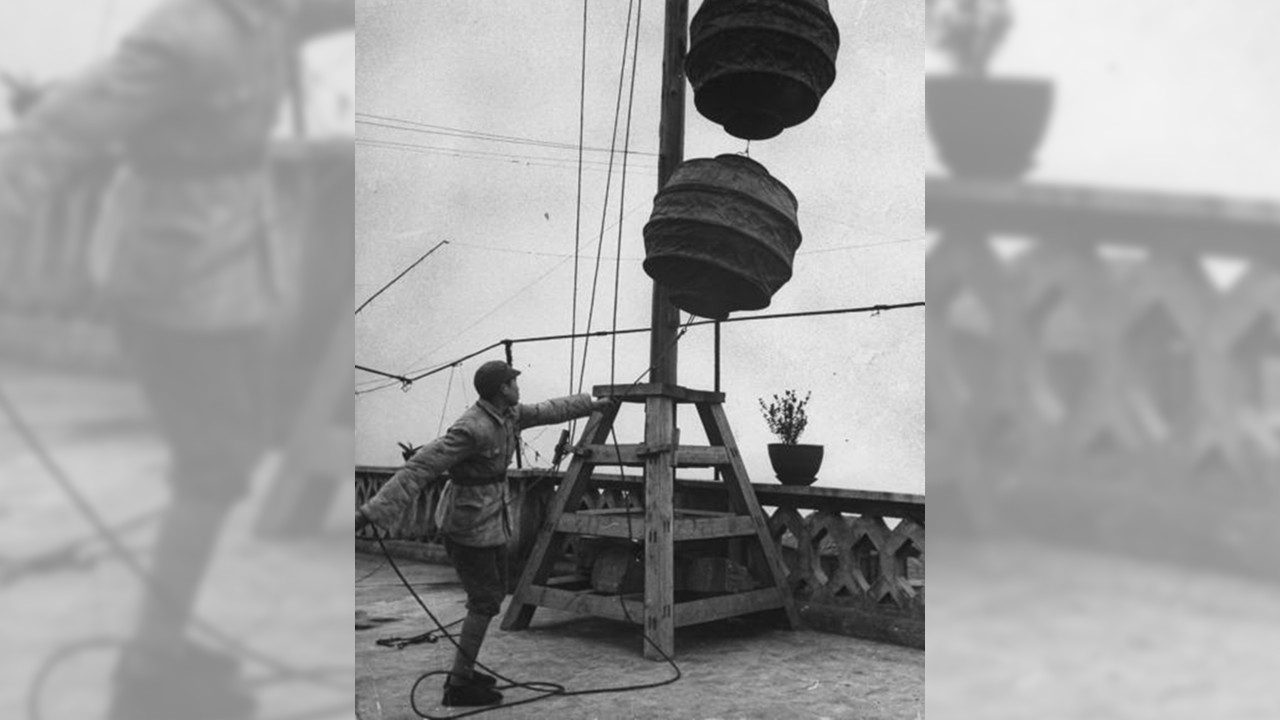

![圖二 岡山的航空教育展示館[2]裡,有一根高約兩公尺的木柱,橫桿上掛著兩顆紅燈籠,這是抗戰期間,廣佈在重慶各制高點的無聲警報的複刻品,是為紀念抗日戰爭70周年、以及感念美國飛虎隊當年協助空防而製作的。](https://www.19371949.org.tw/wp-content/uploads/524-2.jpg)

缺電,警報因此無聲

民國26年(1937年)中日戰爭正式開戰後,中國軍隊在淞滬會戰失利,當時的首都南京遭日軍佔領,國民政府先遷都至湖北漢口,再到四川重慶。[3]日軍為了逼降中國,自1938年底起至1945年底,不斷派遣軍機,密集地以地毯式無差別轟炸重慶,時間長達六年有餘。

當時的重慶雖為陪都,但是基礎建設匱乏,尤其是電力,遠不足以供應軍事及民生使用,為因應日軍的空襲,國民政府採取的是消極式的防空策略,而無聲的空襲警報燈籠,就是缺乏電力下的產物。

重慶都市分布在地勢比較高的地方,國民政府利用中國古代傳遞情報和警訊的烽火台設施概念,在城市的各個制高點,包括山丘和城牆等地,樹立許多根的高大的木柱,橫桿上面掛著大型的紅色大燈籠做為空襲警示。

當時的日軍飛機主要駐紮漢口機場(飛行時間約兩小時),[4]一旦飛機起飛,國民政府在漢口的情報人員便會將訊息利用電話或狼煙傳回大後方,重慶各處的警報木柱便會掛起第一顆紅燈籠示警。當飛機來到距離重慶約50哩(飛行時間約半小時),就會懸掛起第二顆紅燈籠,在重慶生活的百姓看到第二顆燈籠時,就要立刻放下手邊的工作,儘速前往各防空洞避難。當第三顆燈籠掛起,表示日本軍機已經兵臨城下,重慶城內所有活動立即停止,直到日本軍機扔完炸彈返航,紅燈籠撤下之後,民眾才可以離開防空洞。

燈籠有紅有綠又有黑

由於是無聲的空襲警示燈籠,因此重慶居民需要隨時注意大木柱上的燈籠變化。其實當年的燈籠不僅有紅色的警示燈籠,還有警報解除掛的綠色燈籠,如果日本軍機投擲的是毒氣或細菌炸彈,就會掛上黑色燈籠示警。警報燈籠的形狀也不完全是球型燈籠,還有長形圓柱造型的燈籠,警示作用是相同的。

這種聽不到聲音,還需要居民隨時抬頭查看的沉默警報器,對於當時重慶大後方的防空成效如何?不同時期的統計皆存在差異,根據2005年最新的統計資料,抗戰期間為期6年多的重慶大轟炸,估計約有23699人死亡,31000人受傷,房屋與財產損失無法估計;重慶也是二戰期間,遭到敵軍嚴重轟炸的參戰國首都之一。

但警報器的成效是重慶市民遭此劫難的原因嗎?真正的關鍵應該不在警報器。

注解

[1] 舊一代的遙控警報終端控制機,是過去用來選擇控制警報器(交流、直流或電晶體)接收遙控警報信號運作的裝置,算是一種半自動化控制選擇開關(資料來源:https://historical.npa.gov.tw/c-35.html)。

[2]高雄岡山航空教育展示館是亞洲唯一的飛機懸吊展示場地,一共展示了44架中、美以及前蘇聯的退役軍用飛機,其中涵蓋黑蝙蝠與黑貓中隊駕駛的軍機,以及武器、炸彈和空軍周邊裝備。

[3] 重慶後來被稱為「陪都」,一般稱為「大後方」。

[4] 漢口機場距離重慶約200哩。