相關系列:【張玉法】

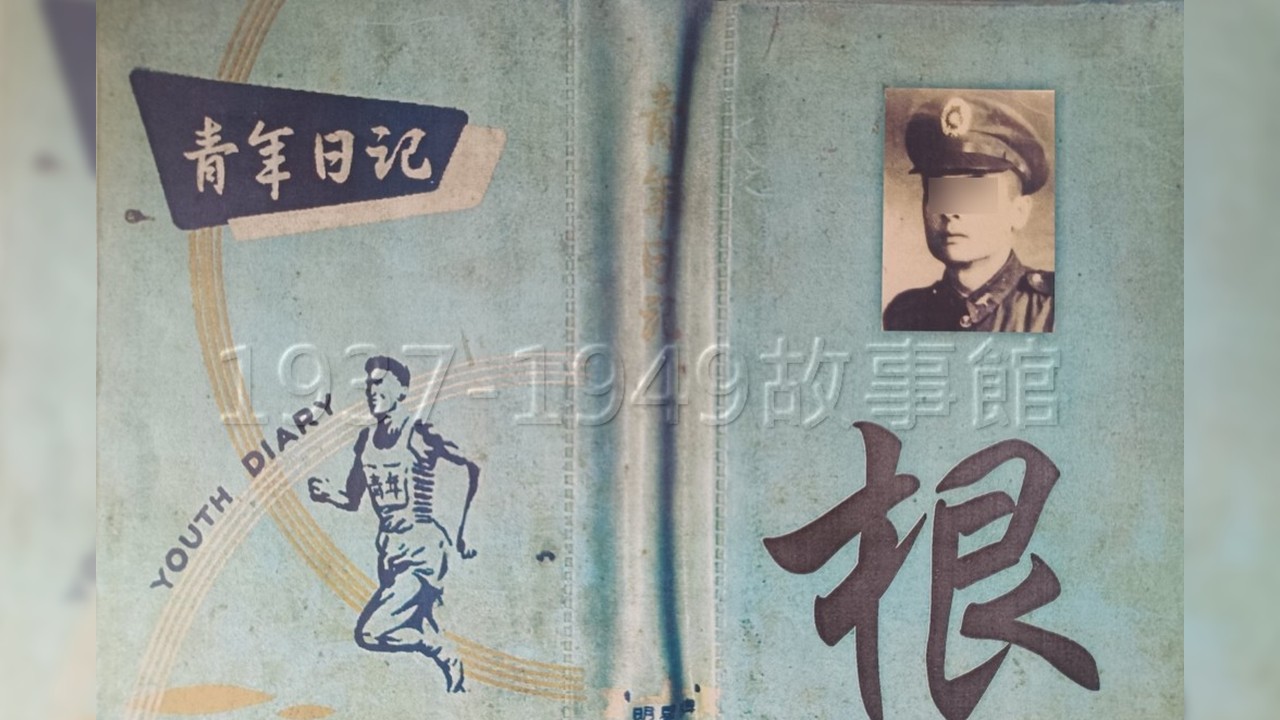

![圖一 魯定國(化名)回憶錄的書套,家人黏貼了他的個人照以及「根」字。作者民國17年(1928)出生於山東,21歲時經歷了發生在澎湖的「七一三事件」。其外孫女白樺(筆名)說,外公寫完回憶錄沒幾年就因病逝世,他當時才39歲。[1]](https://www.19371949.org.tw/wp-content/uploads/473-1.jpg)

圖/家屬提供

一個「沒有女人」的家庭

余祖居山東嶧縣蛟山鄉。當我四歲時,母親去世,留下姐姐、哥哥,我和弟弟四人,父親且兼著母親的雙重責任。

數年後,吾兄因愚魯而輟學,我也自私塾學校轉入鄉立小學。是我八歲那年,日軍進攻中原,烽火連天,流離失所,我縣變為持久性戰場。經過49天的烽火,村舍一火焚盡,年過97歲的曾祖母和祖母,也同時嚇死在山洞裡了。姐姐就是在此變亂中出嫁的,並未帶走一針一線,當伯父用毛驢送她出嫁時,成串的淚珠浸透了手絹,也擦濕了袖口,終於就是這樣的出了嫁。

得近兩個月的流浪生活,爸爸的煩惱多半是以酒來代替飲食[2]。戰火移向了遠方,就在這烏黑的夜晚,渡過了運糧河,整夜的行程趕回了家。我尋遍了住宅的每一個角落,所有留下的盡都是灰燼。經此,爸爸又開始計畫著,如何再從新建設家庭,不久,我又有了新而簡陋的住宅。爸爸仍不灰心的,又辦了一所新的私塾學校,教學與管理全部由他一人負責。

在這一個沒有女人的家庭裡,於日常生活的過程中,當然會發生不少的問題。有一次,我們兄弟三個人在一起煮飯,鍋裡的水開了,麵粉塊放了下去,加好了鍋蓋,鍋裡的東西硬是要跑出來。結果想了個辦法,把小磨臍抬上,連水桶都壓在了鍋蓋上,結果一鍋麵疙瘩湯,還是跑得光光的。爸爸見了啼笑皆非,也只是說我們「太笨」,接著就長嘆了一口氣!

而有很多個晚上,爸爸找我們商討家裡的日常生活之問題,在我13歲那年,娶了大嫂,這才有嫂嫂給我們做飯洗衣。那時她不順親心,且為我上學而怨言載道,每日我放學回家,不給留飯,連衣服也不給我洗,真是苦了我們這幾個沒有娘的孩子了,鄰家的姚同學為此還作了一首「苦命的孩子沒了娘」的詩歌給我。

同學急忙跑來通知的訊息

正是和煦的3月天,而我並不是為逃學,實無法忍受嫂子的妒辱,想和爸爸寫一封離別的信,但寫了撕了,撕了又寫,終於沒寫成。

正當三更時分,我便無目的的離開了家,不幸踏入了槍戰的火網。炮聲、槍聲、衝鋒的號音,使我驚心的不停走動,終於衝出了龍頭山峽。夕陽西下,走近我母校附近時,看見爸爸、弟弟、校長,正在談話,我便垂著頭走近了他們,心中已是萬分的難過。這時父親仍是安慰著我,並說:「你要忍耐一切,不管她嫉妒。你上你的學,家中還是由我來作主的。」於是我父子三人,邊走邊談的走了回家。

父親對我的期望很大,管教十分的嚴,例如叫我跪在地上唸書,晚上最早要到12點才叫我就寢。由於父親管教太嚴,鄰居們給我們兄弟三人,每人都起了個外號:「大傻子、二憨子、三呆子」。由於哥哥叫我父親打得不敢上學,弟弟看了看我每天挨打,決心不讀書,只有我在學校裡上學。我們兄弟從無怨言,也未曾吵過一句嘴。

是(民國)31年的冬天,吾兄在家中打掃庭院時,忽然來了一架野馬式戰鬥機盲目的掃射了一陣,吾兄中三槍,經過一晝一夜的急救枉效,便長眠九泉之下了。自吾兄去世之後,我仍在學校唸書,一直到我讀高中二年級時,時局便日趨惡化了。

是(民國)37年,一個深秋的早晨,槍與砲聲驚醒了我的睡夢。天剛亮,同學急忙的來向我說:「學校準備南遷,你去不去呀?」當時我告訴他,我要去請示爸爸!當我走進爸爸的臥室,向他說了學校裡的情形,爸爸坐在床舖上想了好久,才向我說:「好!你去吧!像我這風中的殘燭,也說不定哪天就會……」

是年農曆9月初三日,微亮前我已整好了行裝,臨別時,三弟曾向我說:「二哥你走了之後,要常常來信,更要保重身體。」嫂嫂也一同送我至大門口,三歲的侄子,也曾向我擺擺手。同學和我一同背著行李,向母校走去。步行一整天,天已黑了,看了看學校的大門緊閉著,我倆拖著疲乏的身體,就在木家莊找了一間草房,靜靜的睡到天亮。

同一條流亡路上的不同心思

睜開了朦朧的睡眼,從草堆裡爬了起來,隨將行裝整好就步出了草房,轉過街心,見操場上已排好整齊的行列,我倆就站進指定的位置,號音一響,我們整個學校的師生,便開始出發了。

半天的行程到了賈汪車站,搭上載煤的火車,至晚上7點左右,才到了徐州,臨時也就住在銅山中學的走廊下。這一群流浪的孩子,都是十多歲的人,離開了溫暖的家鄉,過著這徒步流浪的生活,心中是無比的惆悵。時局仍是在日益惡化,將近一個月的時間,又隨著學校遷到鎮江,住在一所古老的破廟裡,10月寒天,稻草堆無法溫暖身心。雖然每天發幾兩糧來,但也從來沒有吃飽的時候!

又是一個多月的時光,學校又要南遷,經過一晚的夜快車,才到了上海市;休息不久,火車又駛至杭州,換車後才駛至南昌,就這樣經過一星期的列車生活,最後才到了湖南的郴縣。南國的氣候,四季常春,在這11月的天氣,花草仍是很茂盛。我們學校住在棲鳳渡洞尾村李家祠堂,有宿舍,也有課堂,在這種環境裡,年齡大幾歲的男女同學,是他、她們最好的戀情場。

![圖四 民國38年3月(1949)山東各級臨時聯合學校於江南地區的分布圖。(羅國蓮製圖)[3]](https://www.19371949.org.tw/wp-content/uploads/473-4.jpg)

又經過十數月的乞討生活,為了抱著與學校並存亡的觀念,又準備步行至一遙遠的地方。自天亮背起行李,一路上全是彎曲的山道,濃密的樹蔭,像山洞一樣;路旁盡是綠竹猗、鳥兒與流水,合奏著雅然的樂章,當夕陽放平射線的時分,便達到了目的地──湖南的永興縣。

![圖五 40軍39師副師長羅延瑞(左)被派至廣州,準備送山東流亡學生去澎湖。圖為民國39年(1950)蔣中正與澎湖駐軍高級將領羅延瑞、鄭裕如(右)合影。(來源:國史館)[4]](https://www.19371949.org.tw/wp-content/uploads/473-5.jpg)

火車裡面擠滿人,我們這群流浪人兒,冒著風雨,又坐在火車外皮的頂端,是多麼會使人心酸、淚不斷。一路上也不知通過了多少個山洞,煤煙燻黑的臉都像印度黑人一樣,誰也不認識誰了。

注解

[1] (編注)(1)尊重家屬意願,本系列三篇文稿以及家屬提供的圖片,皆經過隱藏個人資訊的處理。

(2)經歷過「七一三事件」的當事者,可能因為當時所在位置、地點的不同,以致所見所聞有所不同;本系列我們尊重回憶錄作者所敘寫關於此事件的內容。

[2] (家屬注)「爸爸的煩惱多半是以酒來代替飲食」應為借酒澆愁之意。

[3] (編注)(1)製圖資料來源為黃翔瑜,〈山東流亡師生冤獄案的發生及處理經過〉,《臺灣文獻》季刊,第60卷第2期(南投,2009),頁275,「1949年3月間江南地區設置山東各級臨時聯合學校分布圖」。

(2)郴縣今名郴州,下文提及的「棲鳳渡」、「湖南的永興縣」皆在郴縣附近。

[4] (編注)(1)〈領袖照片資料輯集(十三)〉,《蔣中正總統文物》,國史館藏,數位典藏號:002-050101-00015-068。

(2)民國38年陸軍澎湖防守司令部在澎湖馬公成立,隸屬於東南軍政長官公署,是由第12綏靖區司令部兼第40軍司令補改組而成,司令即由曾為該綏靖區司令官兼該軍軍長的李振清擔任。同年,澎湖防守司令部更名為澎湖防衛司令部;時任40軍39師的代理師長者為韓鳳儀。