作者:羅伊菲

篇名:偶然間生而為人 1940—1946

書名:伊菲心語:行走人間五十年,頁7-15

出版社:八方文化創作室

出版日期:2023年10月

編按

對台灣讀者來說,「羅伊菲」這個名字或許陌生,在新加坡,她卻是一位知名的作家。2020年疫情肆虐,羅伊菲平日的活動停擺,於是開始在社群媒體發表回憶錄,2023年,《伊菲心語:行走人間五十年》出版。

「這是一個人的傳記,也是一個家庭的故事,更重要的,這也是一個時代的紀錄。」羅伊菲的先生,郭振羽教授[1]在為《伊菲心語:行走人間五十年》寫的序裡,如此詮釋了妻子的自傳;「一輩子生活在親情之中,……在她身邊的人總能感受到她散發的温柔和温暖。」或許正因為作者的成長環境、個人禀賦與特質,即便是人生中驚濤駭浪的童稚歲月,讀者仍然可以感受到一個小女孩眼裡的美麗世界:

「牽著二妹走到離家不遠的小石橋等爸爸回家。一路走,一路採那遍野的艷黃小花,抓得滿手。」

羅伊菲與夫婿郭振羽教授都是政治大學新聞系在台復校第四期的校友。羅伊菲曾任教于新加坡大學及南洋大學,後進入新加坡法定機構任研究部主任,1998年提前退休。她的第一篇短篇小說《牆》獲得《皇冠》雜誌徵文首獎,之後陸續發表了短篇小說集《高處不勝寒》、《大地有情》及散文集《歲月如歌》、《穹蒼外的歌聲》等。熱愛表演藝術的她並於1991年創立女聲合唱團——東華合唱團。[2](汪琪)

文/羅伊菲撰,蘇香霖編輯

圖/蘇香霖翻拍自《伊菲心語:行走人間五十年》

亂世兒女情

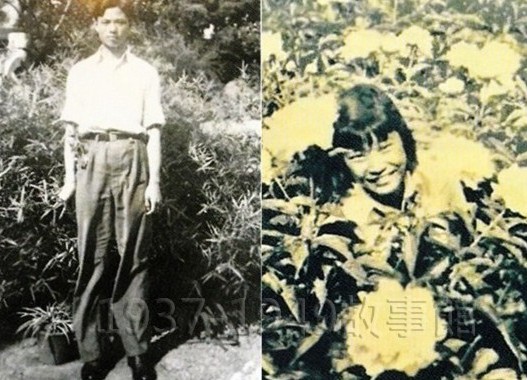

母親出生於1917年二月,父親比母親年長五歲多,但他們總愛說相差六歲,而且認為這個差距很理想。

父親在之江大學只讀了一年書就決定退學了,他說:「日本鬼子太欺侮人,國家都要亡了,哪能念得下書?」另一說是他脾氣倔強,聽到姑母們說:「哥嫂過世,家道中落,三個兒子都要花錢,老大文子不務正業,老二武子忙著談戀愛,老三念個貴族大學……」父親聽了閒話,一氣就投筆從戎,考進軍政部的譯述講習所,專修德文。不久講習所歸並入南京的中國陸軍軍校,俗稱黃埔軍校(相當於美國的西點軍校),校長是蔣介石。父親是黃埔軍校的第十期畢業生。

是1935年吧,母親十八歲,在北平第二女中念高二,放假時回寧波老家。父親之江大學的同學汪夢龍(實為中國共產黨潛伏工作者),正好和母親嫂嫂家相識,見到秀外慧中的母親,就介紹父親與她做筆友。「你爸爸的信寫得好,字也端正,我們在信上談很多國家大事,很投契。可是我不知道他長什麽樣子,就先寄了張照片給他,他也馬上寄了照片來,嗯,長得濃眉大耳,正氣凜然,那時他黃埔軍校剛畢業,立刻就當上德國顧問的翻譯官,收入高,很神氣呢……」

1936年底,母親將滿十九歲,外公安排她嫁給一位喪偶的富商,她就連夜出走,到南京去投靠她尚未見過面的父親。

「第一次見面在南京火車站,沒想到你爸個子不高,有一點點失望。」

那年的聖誕節,父親和母親結婚,母親和她娘家從此斷絕了來往。兩個年輕人對未來的計劃是,婚後父親工作供母親上大學,但是母親卻懷孕了。「那小孩就應該是你大哥。」母親總這麽告訴我。

1937年中日戰爭爆發。母親早產後不幸罹患傷寒,命懸一線,已經被推入太平間,讓出病床給不斷湧來的傷兵。父親卻不離不棄守在母親身邊,把她從死神手中搶回來。大病初癒的母親,被父親安排在租來的小屋,屏蔽一切有關戰爭的訊息,由一位老中醫調養。日軍的轟炸聲父親都謊稱是防空演習,但老中醫聽到轟炸聲就立即鑽到桌子底下的動作卻說明了真相。母親吵著離開南京,那時已有大批人民隨國民政府撤退,父親找來手推板車載著母親逃難到鄉間。只差幾個星期吧,他們躲過了空前殘酷血腥的南京大屠殺。

搬到鄉間後,幼年時對打麻將深惡痛絕的母親,卻在養病期間迷上麻將。「你媽的麻將還是我教的。那時她身子弱,什麽事都不能做,成天吵著無聊,我只好找人陪她玩牌。」父親如是說。

父親自己卻是鮮少打牌。

不久,母親懷了第二胎,而戰火也節節逼來。父親決定把母親送回寧鄉老家休養,自己則去太行山加入遊擊隊抗日。父親一直對共產黨有好感,還計劃到延安去讀抗戰大學,但他沒有把這計劃告訴身懷六甲的母親。

「我走了,請不要找我。國家都快亡了,兒女私情理當拋諸腦後。你在這兒有炤姑和文哥文嫂照顧,等孩子生下來……」

母親每當講起這段往事就會恨恨不已,一字一句地念出父親當年留書出走的信。最後加一句:「你要愛國,難道我就不愛國?我也要上戰場,參加抗日話劇團、歌詠團。」

父親孤身上路,在離蘭州不遠處,找到八路軍的聯絡小組,一群人開始日宿夜行的長途跋涉。就在離目的地不遠時,父親突然罹患痢疾,必得休息服藥養病數日,才能繼續趕路。這時大夥兒卻拋下他一人走了。

「就在那幾天,我想清楚了,共產黨那種為了目的不擇手段的革命理念,是殘忍無情的。我對他們的憧憬破滅了,決定先回老家。」

歸途中歷經千辛萬苦,幾乎客死異鄉的父親,並不知道家中已經鬧得翻天覆地。母親看到他那封信後不吃不睡,哭了一夜,第二天,那腹中只八個月大的嬰兒早產。「是個男孩,全身紫的,只哭了一聲就死了。那就是你的二哥。」母親對我說。

她再沒有後顧之憂,決定也要上前線。家中哥嫂急壞了,死勸活拉地阻止她離家。那也一定要滿月吧?早產和生產一樣傷身體,一定要坐足月子。

「真有天意呀——」母親每說起這段往事就會嘆一口氣說:「就在我要走的前一天,你爸回來了。」

我和弟弟妹妹的生命之旅,於焉有了起點。

戰火下幸存的嬰孩

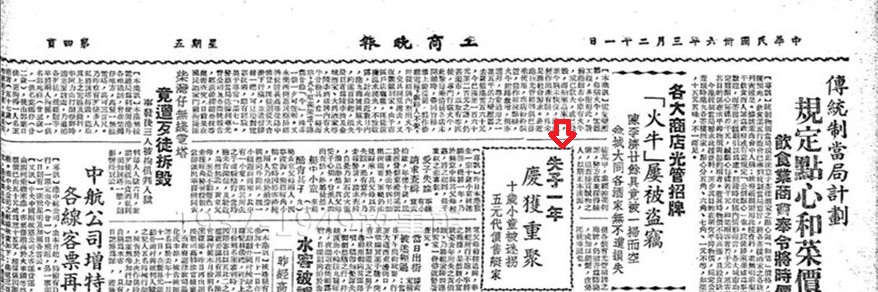

1940年,父母跟著大群難民,一路逃到湖南鄉間一個叫辰溪的小鎮。母親懷了第三胎,父母親兩個人好像都在一家兵工廠做事。日軍的飛機時時來轟炸,每次警報一響,大家就全躲到防空洞裡,防空洞很大,可容上百人。

九月七日(庚辰農歷八月六日)那天,近正午時分,又傳來淒厲的警報聲,父親護著大腹便便的母親躲進防空洞。山腰裡硝煙漫天,每一聲巨響都震得防空洞裡的人,臉色一陣陣青白。在那恐慌的時刻,母親腹中的胎兒,卻瓜熟蒂落,急著要出來了。

「要我在防空洞裡生小孩,太丟人了,我寧可給炸死,都不能在那麽多人面前生孩子。」母親每次說到那個場景,都會這麽說。「你媽太好面子了,任我和大家怎麽勸,等警報解除了才出去,她硬是不肯,挺著大肚子往外跑,我有什麽辦法?只好跟著她跑。我們的命大呀!你想,頭頂上是日本人的飛機,腳下是凹凸不平的山路,就這麽一路跑進家門。你迫不及待,沒等產婆到家,就出生了。」父母親總愛一而再,再而三地重覆我出生的奇跡。

我是父母結婚四年來第一個健康存活的嬰兒。

對他們來說,我出生的那天,或許是最「不尋常」的時刻。而事實上,億萬生靈與我一樣,於烽火漫天日本戰機隆隆聲中,來到這苦難大地。繈褓中的我們每時每刻,苟活於生死夾縫的瞬間[3]。

年輕的父母抱著新生的嬰兒喜極而泣,先為她取了個簡單的名字叫辰嬰,後來兩個文藝青年反覆琢磨著,從當時最喜歡的歌曲《秋水伊人》拿了個「伊」字,又查字典找到個「菲」字,我遂擁有了一個常被人讚美的名字。

我四個月時,父母抱著我隨著成千上萬的軍民,從湖南一路撤退到重慶。這一路除了極小段路乘車行船,靠的就是兩條腿。蜀道難行,逃難的人饑寒交迫,加上日本戰機不時轟炸襲擊,許多人倒斃路邊。據母親說,我很難帶,經常啼哭不休,令她疲累得只想把我丟棄道旁。人在戰亂烽火中,不就像水塘中漂浮的螻蟻嗎?攀著幾根水草茍活,一陣波浪沖來,立時妻離子散,淹沒無蹤,弱小的嬰兒,有幾個能熬過漫漫長途的折磨?

「那天,我抱著你坐在路邊的石頭上,那老婆婆好怪,就老盯著你看,看得我心裡都有點發毛。」母親每愛跟人說這個關於我的神話,說起那一幕,總是繪聲繪影,帶著幾許神秘色彩。

老婆婆一口斷定母親在我之前,已失去兩個孩子,但「這個孩子命大,是西王母娘娘身邊二童子之一,上天送來的,你無論多辛苦,可都得把她帶大。能帶大她,你們以後兒孫滿堂,這個孩子要是活不了,你們就絕後了。」老婆婆說她有天眼,看出我的「不凡」,天生具有護佑家人平安的力量。

從不相信父母會狠心拋棄我,即使在最危難的時刻,即使沒有老婆婆的鐵口,但老婆婆這奇妙預言,卻像宗教信仰般,適時給予父母凝定的心境和逆流奮鬥的勇氣。

這預言似乎在幾天後就受到考驗。父親喜歡不厭其煩地回憶那驚恐的一幕。一家三口仍在逃難途中,幸運地擠上一艘船,駛往重慶。夾在滿船艙的難民中,母親抱著我走在前面,父親扛著行李殿後。突然間母親和我都不見了,「那份慌亂,簡直比日本飛機在頭上轉還嚇人。聽前面的人叫著:「掉下去了,大人和小孩都掉下去了,哎呀,這麽高,恐怕沒命了。」父親講到這裡總要停頓一下,彷佛隔了長長歲月,依然驚魂未定。

原來甲板上有片木塊鬆了,母親一腳踏上,就直直墜入有兩層樓高的艙底。「我心一涼,怎麽也不敢往下看,只聽到人家叫:『趕快拿繩子,把人救上來。』」父親鼓起勇氣從洞口往下看,驚喜萬分地看到媽媽抱著熟睡中的我端坐在艙底的一張桌子上,毫髮未損。為了怕驚醒我,媽媽不敢大聲呼救。

「平時那麽難哄你睡覺,這次這麽重重摔下去,你竟然沒醒。」

這童話般的故事,飄浮在我混沌未開的繈褓時代。成長過程中,一遍遍聽周遭大人描述,仿佛站在層層渺茫雲霧中,望著一個不屬於己身的情景。而自身的記憶,最早只能回溯到四歲那年,在重慶峨公崖的小屋裡,依偎在爸爸身邊,另一邊是小我兩歲的二妹蘇菲。

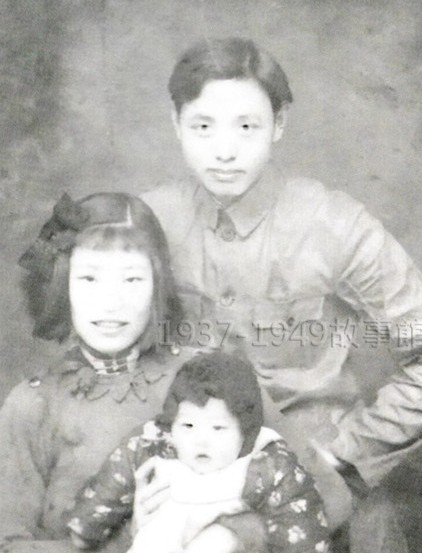

我們三姐弟

「這下可慘了,來了這麽個天仙化人的妹妹,小妖精沒人疼了。」

據說這是當年二妹出生後,幫忙照顧我們的勤務兵常愛嚇唬我的話。

作為雙親的第一個孩子,又頂著那四川老婆婆賦予我的光環,在二妹來臨前,我是天之驕女,被左鄰右舍稱為小妖精。兩歲的頑童,時時刻刻折磨著父母的耐心。抗戰進入最艱險的後期,各地逃來的親人都避難於四川重慶,我們定居於峨公崖,一個重慶城郊的山區小村。物質的貧乏讓剛坐完月子的母親不得不回到附近的兵工廠,賺取微薄的工資。父親隨軍隊派駐在外地,一兩個月才回一次家,公家派了個勤務兵幫忙分擔家務。

二妹蘇菲是早產兒,卻出落得格外美麗。多少年後,當二妹的大女兒勻勻,於四個月大時被紐約星探看中,成為嬰兒廣告明星,媽媽總會嘆口氣說:「還是沒有蘇菲小時漂亮。」二妹精緻的五官聚合了父母的優點,而最動人的是那清澈嫵媚如一汪明淨秋水的眸子。

「這麽漂亮的小孩呀!」 童稚記憶裡常閃過這一幕。姐妹倆走在一起,總聽到大人盯著二妹那黑溜溜的眸子驚嘆著,隨即轉過目光看看一旁的我,加一句安慰的話: 「嗯,姐姐也不錯,挺秀氣的。」

從天之嬌女墜落為二妹身邊不起眼的姐姐,四歲以前的我,曾傷心妒嫉過嗎?

存留在腦中的恆是那幅鮮明的畫——牽著二妹走到離家不遠的小石橋等爸爸回家。一路走,一路採那遍野的艷黃小花,抓得滿手,要和妹妹玩家家酒,耳邊傳來媽媽嚴厲的警告:「別走太遠,小心拐子。」

「拐子是什麽?」

「就是專門騙小孩去賣的壞人啊。」

許多可怕的故事在鄉野流傳,聽說拐子有魔手,走在小孩後面,往孩子身上一拍,孩子一回頭,就會昏昏沈沈地跟著他走。模樣可愛的孩子被賣給走私販,作為攜帶走私品的工具,有的孩子甚至肢體遭到殘害,毒販會利用受傷孩子的傷口運送毒品。

隆隆的日本飛機聲和拐子的傳說,籠罩著我們的童稚時光。二妹一直走路不穩,常常摔跤,媽媽特地請了個瘦小的老婆婆照顧她。峨公崖的初冬,好冷好冷,兩姐妹常躲在被窩裡扮家家酒,小屋裡有個碳盆,吱吱地閃著星火。突然間,我聽到小嬰兒的哭聲,好響亮喲!

衝到媽媽身邊,看到一個紅咚咚的小嬰孩,比我小四歲多的弟弟來到人間,我興奮地摸摸弟弟柔嫩的身子,叫著:「弟弟身上有個扣子。」

父母為這第一個男孩取名寧鋼,說是來自「百煉鋼化為繞指柔」這句話。

好像就從那一刻起,我的記憶就是一串串連續不斷的畫面,我聽到爸爸拍著我們睡覺,嘴裡輕輕哼著那首歌:「風兒,你要輕輕地吹,鳥兒,你要輕輕地叫,我家的小寶貝已經睡著了,寶寶的眼睛像爸爸,寶寶的眼睛像媽媽……」

媽媽管教我們很嚴,我從小就怕媽媽,不敢跟她撒嬌。童稚記憶裡滿滿都是和爸爸在一道的溫馨畫面。我和二妹一邊一個躺在爸爸身邊,搶著把爸的頭往自己這邊拉,而爸爸滿臉笑著溫柔地說:「別搶了,別搶了,爸爸的脖子要給拉斷了!」

還有,還有,那個暴風雨的晚上,土屋漏水了,媽媽抱著弟弟,爸爸用棉被把我和二妹裹起來,搬兩個板凳放在床上,一家人就坐在板凳上。床前地上都是水,雷聲轟轟,就像日本飛機的轟炸聲,每一次閃光都讓我們嚇得叫起來,爸爸緊緊摟著我們說:「不怕,不怕,天塌下來,還有爸爸頂著呢!」

每當爸爸要離家回軍營,我們會一邊一個牽著爸的手,送爸送到門前的小橋,爸爸教我們唱:「爸爸你要上戰場呀!小女兒實在難捨,手牽著爸爸的手,送爸送到大門口,手牽著爸爸的手,送爸送到大門口。」

注解

[1] 編注:郭振羽教授為新加坡南洋理工大學終身榮譽教授。

[2] 編注:資料來源:〈羅伊菲出版自傳〉,《伊菲心語》,《新加坡聯合早報》,2023年10月2日 05:00。(https://www.zaobao.com.sg/lifestyle/culture/story20231002-1438702)

[3] 1940年二月,滿姑奶奶的么兒在重慶出生,是比我只大七個月的峩表叔。九月滿姑奶奶長子錦叔考取西南聯大。漫天烽火在苦難的大地上施虐。滿姑奶奶的大事記裡,關於1940年的局勢寫了簡短幾條:棗宜會戰日軍傷亡一萬五,張自忠將軍殉國;歐洲地區鄧寇爾克大撤退,法國戰敗;德國轟炸英倫。