作者:羅伊菲

篇名:偶然間生而為人 1940—1946

書名:伊菲心語:行走人間五十年,頁7-15

出版社:八方文化創作室

出版日期:2023年10月

文/羅伊菲撰,蘇香霖編輯

圖/蘇香霖翻拍自《伊菲心語:行走人間五十年》

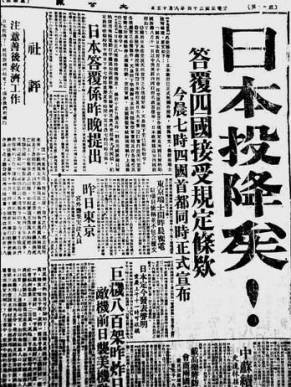

日本投降了

1945年8月15日,日本無條件投降。

我不知道是我真實的經歷?還是從電影或小說中拷貝出來的影像?許多年了,我腦海裡依然重覆播映著抗戰勝利那一刻的圖景。

「號外,號外!」的呼叫聲讓滿街沸騰。衣衫襤褸的報童,揮舞著薄薄的報紙,聲嘶力竭地喊:「小日本鬼子投降了,我們勝利了,我們勝利了!」

小日本鬼子投降了。那麽重大的,與我們民族命脈相繫相連的喜訊,對於懵懂幼童,意義很模糊。我只感覺到那陣子大人說話特別大聲,人人眉開眼笑的,而且家家戶戶都在打鋪蓋捲,準備離開重慶回家鄉。

爸爸被調到廣州工作,我們也加入還鄉的洶湧人潮。記得我領著二妹乖乖站在屋角,看媽媽雙手俐落地把鍋碗碟盤等家用品和衣物,齊齊整整鋪在厚棉被上,再一層層密密實實地將棉被捲起來,最後用根粗麻繩將棉被捆紮起來,就像個大花捲,這就是當年搬家用的箱行李。

幫忙媽媽的勤務兵迫不及待地離開,要回老家去了。那照顧二妹和弟弟的老婆婆也辭了工,臨走跟媽媽說她身體不好,常常咯血,媽媽聽了心中一涼,給了她一個大紅包。

我們坐在由軍用卡車改裝的客運車上。那個午後,我清清晰晰記得,車子像老牛般哼哼哎哎地爬行在蜿蜒的山道。大人小孩滿滿擠坐在車廂內的地上,車頂綁著大大小小的鋪蓋捲。我望不見窗外,就老盯著頂上花花綠綠的鋪蓋捲看,耳邊聽到爸媽說這段路最難走,過了這段山路就沒危險了。

突然感到車子直直往後退,怎麽回事?一片驚叫聲中,那花花綠綠的鋪蓋捲兜頭兜腦地落在我身上。

醒過來時,發現自己躺在路邊,周圍一片哭喊聲,老牛破車斜靠著山壁。媽媽抱著繈褓中的弟弟,爸爸抱著二妹,坐在我身邊,看我醒來,急急問:「怎麽樣?有沒有碰痛?」我動動身子,一點都不覺得痛,躺在地上,看那一刻的天空好藍好藍,耳邊還有流水聲,這世界多美呀!

爸爸突然看著媽媽驚叫:「你怎麽肩膀上有血,傷到哪兒了?」媽媽茫然四顧,「沒有啊!沒受傷吧?沒有痛……」話音一落,她突然捂住一只耳朵,血從她的指縫流出,過度的驚恐讓她的痛覺都麻木了。

這場陡峭山道上的大車禍,結果全車人只受一點皮肉傷。老牛破車在千鈞一髮間倒向山壁,壓死了一個路人。路的另一邊是懸崖,懸崖絕壁下滔滔江水。爸爸一面替媽媽包紮流血的耳朵,一面嘆:「但願真是大難不死,必有後福吧!」

抗戰剛結束,廣州街頭處處可見戰敗的日本軍人,拿著掃把低垂著頭掃街。看到他們,我會懷著幾分恐懼地遠遠躲開。家住二樓,記得是一個挺大的西式洋房,好幾家人住一層,每家一個房間。奇怪的是,那段日子與小朋友玩樂的印象全然抹去,只留下這一幕。

是誰開的頭?是誰挑動了我心中仇恨的火花?我們一群孩子倚在二樓欄杆旁,對著下面掃街的日本兵唾罵,有人還拿了彈弓叫著:「小日本鬼子,敢來欺負我們?快滾回老家去。」那幾個日本兵無視我們的囂聲漫喊,兀自垂著頭。是他們的靜默激怒了孩子吧,大家開始對他們吐唾沫,像比賽一樣,看誰的唾沫能準確地吐到他們頭上。

這麽骯髒無禮的行為,若被嚴母看到,準會挨一頓痛打。但沒幾歲大的孩子,從出生以來就被教導日本鬼子的可恨,這一刻,愛國的熱情和孩童的玩心交織,我忘了媽媽的嚴格管教,和大夥兒一道玩起這遊戲。

混亂中,一個日本兵的頭上中彈,是誰吐的唾沫,是我嗎?有點慌,有點害怕,可更強烈的感覺是想哭,覺得他好可憐好可憐,這樣被我們欺侮。他猛地擡起頭來,一對狹長的眸子,靜靜盯著我們望,那眼神中沒有憤怒,只有難言的淒涼和無助。我心一震,忍不住跑開,放聲大哭,一面念著:「他好可憐好可憐。」

那掃地日本兵的眼神至今還常出現在腦海中,成為這輩子最揪心的影像之一。以後常聽大人念:「這小孩心太軟,將來恐怕要吃很多苦呢!」

不久,爸媽將我送進一家幼稚園,還沒學會認字,倒是一下子就從滿口四川話改成廣東話了。媽媽親自教我寫字,一個「人」字和「入」字,我卻怎麽也分不清,挨了不少打。印象中,媽媽從不高聲罵孩子,總是很冷峻地採用體罰。她堅信「棒子底下出孝子」,「只要把老大教好,做榜樣,小的就好教了。」她那抗戰時搓過無數煤球的手,打在身上火辣辣的,比戒尺還痛。

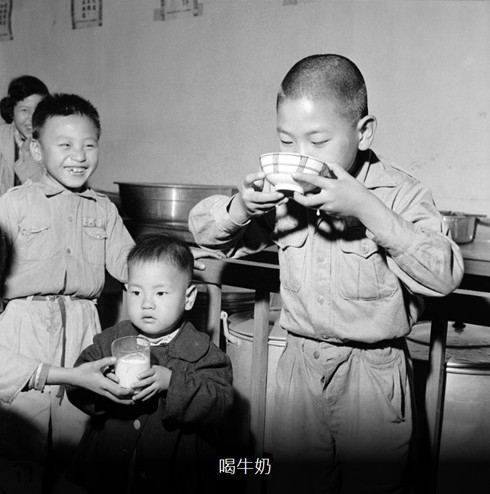

除了不會寫字,我的挑食也成了招媽媽打罵的導火線。從我有記憶以來,就不肯碰任何葷腥,每餐只肯吃青菜水果,小小乖乖女,在吃飯這件事上,卻是固執倔強,寧餓不屈。在峨公崖住的那五年,家家清貧如洗,也許無肉可食,媽媽還沒看出我嚴重的挑食毛病,定居廣州後,這問題才突顯出來。上了幼稚園,隔三差五就有美援牛奶送到學校,每個孩子都要喝一杯,我才第一次嘗,聞到那奶味兒就作嘔,偷偷把它倒了。不久就被發現,而被告到爸媽處,自然遭了一頓重罰。不知爸媽怎麽和校方商量的,後來每次喝牛奶那天,我就和二妹一道去上學,她可愛的模樣很討老師們歡喜,到了喝牛奶時,她咕嘟咕嘟一口喝完,還直說好喝。

而令媽媽更生氣的是我那神不守舍的模樣,仿如整天在做夢,任何東西交到我手上,轉眼就不知去向。有次放學後回到家中,發現肩上書包不見了,媽媽追著我打,弄得隔壁人家都來勸阻,爸爸擋在我前面護著說:「別打了,伊兒又不是故意弄丟的。」媽媽氣不過:「有什麽人會故意丟東西!」

爸爸的故鄉

彷彿墜入夢中,前一刻還說著一口廣東話,在幼稚園裡吞嚥著那令我作嘔的美援牛奶;這一刻已置身湖南寧鄉賀家堂,一棟陰暗寬大的四合院裡。只知道這是爸爸的老家,而溫藹慈祥的爸爸卻沒和我們一道。

媽媽說爸爸要去美國受訓兩年,正在南京辦出國手續,我們得在老家待著,等爸爸學成歸來。四合院裡住了三家人——大伯父一家,爸爸的小姑姑,我們稱呼為炤姑奶奶的一家;媽媽帶著我和二妹和弟弟擠在一個小房間,好像就只放了張古舊的紅木大床。鄉下沒有電,天一黑,四處就顯得幽幽深深,總覺得黯淡的煤油燈下,藏著許多鬼妖狐,偏偏大人們總是趁黃昏天還有點微光,匆匆忙忙吃過晚飯後,就拿個板凳坐在天井旁講鬼故事。

躲在媽媽身後,將所有的鬼故事記入腦海,發現自己有著圖畫般鮮明的意象和記憶,那些嚇人魂魄的可怕場景,隨著大人的描述,深植入腦,怎麽也抹不掉,許多些鬼怪幽靈,老是在夜深人靜時出現。我變得很膽小,天一黑就想鑽進大帳子里,和媽媽弟妹在被窩里。

但亮晃晃的大白天可是施展身手,馳騁無邊無際幻想的好時光。屋後有座山,山上長滿毛栗子樹。跟著堂哥姐們學會爬樹,撿地上的果子,吃山上的野花……離不遠處有個魚塘,聽堂哥們說那是屬於我們家的。正值冬天,塘上結一層薄冰,我們蹲在水塘邊,用石頭把冰敲破,拿一塊冰一路走一路吃,弄得胸前寒濕濕,回家總免不了讓大人打一頓。

我已習慣媽媽的體罰,並不太害怕,何況晚上睡在她身邊,覺得好安全,能夠感受到她從不掛在口上的疼愛。大伯父打起堂哥姐來,卻讓我驚懼萬分。很多時候,他是把他們吊起來,用鞭子抽,而苦著一張臉的伯母就在一旁為兒女求情。大伯父是什麽樣的父親,為什麽跟爸爸那麽不同?

最讓我不解的是飯桌上的斥罵。大伯父每餐都喝幾杯酒,桌上的葷菜照例擱在他面前。只見他慢嚼慢嚥地享受伯母辛苦弄出的飯菜,卻不准小孩碰。常見伯母偷偷夾塊肉,迅雷不及掩耳地把肉塞進一個孩子的碗底,有一次見伯母的筷子剛伸過去,就被大伯父狠狠地擋下來,她端起碗離座,一路抹著淚走回廚房。

我們在爸爸的老家賀家堂只住了七八個月吧?卻正是在那裡,突然間,如同撥烏雲見燦耀華,我認識字了,那麽美麗神妙的方塊字呀!

我讀給媽媽聽:「給…最…親…愛的……………伊菲…蘇菲…寧鋼。愛你們的爸爸於南京」。工整的毛筆字寫在爸爸一張大照片的後面。爸爸著英挺的軍裝,雙目炯炯地看著我們,我得意地一遍遍唸那幾個字給二妹和弟弟聽,心中的快樂好像河塘漲水般,都要溢出來了。

隨著爸爸這張照片還有十多本童話書。印著彩色圖畫的格林童話集、安徒生童話集,牢牢吸住我們三姐弟的眸光。「是我爸爸寄來的,是我爸爸寄來的。」我們高聲地向堂哥姐們炫耀。從此賀家堂的日子再也不限於這陰暗幽深的舊屋,這天井邊流竄的鬼故事,這屋後種滿毛栗子樹的山坡,這大門前魚兒翻滾的水塘……而漂流到遙遠的異域,那森林中迷路的兩兄妹,小紅帽和野狼,白雪公主和七矮人,灰姑娘和她那兩個壞心的姐姐。

我如饑如渴地捧著這些童話書,腦海里裝滿了文字構築出來的世界。媽媽的責罰更頻繁了,卻怎麽也難把我從文字的魅力中喚回。

周遭的情景卻悄悄地變了,大人似乎都沒有什麽笑容。有一天,媽媽忽然把我叫到一旁,細聲地說:「明天炤姑奶奶會拿出兩件冬大衣,要你和葵如姐姐一人選一件,你記得要選那件黃顏色有點毛的,不要拿那件黑白格子的。」心中充滿疑惑,為什麽媽媽不替我選呢?每天早晨,不都是由媽媽幫我們穿衣服嗎?

我卻第一眼就喜歡上那件黑白格子的。可是分東西的場面好嚇人呀!一大早就聽到大伯母的哭聲,一件件家具、古董字畫、刺繡的被褥衣物,全從二樓的儲藏室搬下來,堆到天井邊。炤姑奶奶指著那些物品,一一分配。媽媽不准我們出房門,偷偷從門縫望出去,只見臉色蒼白的媽媽,一直含笑對大伯母說:「嫂嫂,你放心,你盡量拿去。我們不需要,叔良關照過的,都給大哥。

媽媽喚我出來,與葵如姐姐同站在炤姑奶奶面前。炤姑奶奶拿著那兩件大衣慈祥地說:「伊菲比較小,讓她先選好嗎?」我望向媽媽,她別過頭去和大伯母說話。「我喜歡這件,」指著那黑白格子的外套。炤姑奶奶驚訝地說:「真的?真的?」葵如姐姐一把拿過那件黃色大衣,「我要這件,這是新疆駱駝毛做的呢。」

許多年後我才聽媽媽說,幾位姑奶奶看到大伯揮霍無度經常賣田產,擔憂爸爸和武伯兩家完全分不到任何祖產,就做主要三兄弟分家。大伯母為此大哭大鬧,最後分雖然分了,媽媽仍然把東西留在賀家堂,只帶走了我選的黑白格子大衣。

夢回金陵

除了分家的場景,深深烙印在腦海的是媽媽帶著我們,出席遠房堂哥子厚的大婚盛宴。

那天媽媽從賀家堂雇了兩乘轎子走長途,媽媽抱著弟弟乘一轎,我和二妹共乘一轎。臨上轎,媽媽拿一床棉被,將我們層層裹起來,是冰寒刺骨的深冬呀,在湖南寧鄉。

轎子密不透風,黑衢衢地,那一顛一頓卻搖得人很舒服。我們先還冷得牙齒打顫,慢慢就暖了起來跌入夢鄉。一覺醒來,怎麽還在路上?拉開轎簾,看到前面轎夫穿著單薄衣服,頭上有汗,忽然覺得心中好難過,很想哭,對二妹說:「不知道我們會不會太重?」二妹說:「我們把身子撐起來,是不是就輕一點?」

我們就這樣撐起自己身子,一路到了堂伯父佔地廣闊,富麗堂皇的深宅大院。

堂伯父是富甲一方的地主。為子厚哥哥的大婚,席開三天,廣邀各地親戚。滿桌滿灶的大魚大肉,看得我心驚。從小只敢接納青菜豆腐的胃好像給鎖了起來,每餐飯對我都是受刑,我總趁媽媽忙於應酬時,悄悄離座,遊蕩在各個角落。

那刻,照例從飯廳溜出來,懷著探險般又害怕又好奇的心,跨過一個個房間,突然一個高大的身影擋住我。「是哪家的小妹妹亂跑呀?」聲音那麽溫和,我報了爸爸的名字,他頓時堆滿笑,一把將我抱起來:「是六哥的女兒呀,聽說你們要搬去南京了呢。」他領我到那個生著熊熊爐火的房間,教我玩翻跟斗。「為什麽你不在飯廳?」傻乎乎地問。「因為我是新郎官呀!」子厚哥哥大笑,把我舉得高高 [1]。

第二次見到子厚哥哥是六年後的1953年,在台北他的婚禮上。子厚哥哥於國民黨潰敗後隻身到了台灣,新婚妻子留在家鄉。我初中二年級時在台北參加了子厚哥哥的再婚婚禮,新娘非常漂亮,據說和子厚哥哥家鄉的妻子很相像。

1947年的春天,媽媽真的帶我們三個孩子回南京和爸爸團聚了。

依稀記得乘一艘大船航行湘江水上,天很暗,江水灰濁,船行很慢,看得到兩岸人家。媽媽抱著弟弟,低低吟唱著那首《飄零的落花》,歌聲淒淒臉色冷冷,讓我有點害怕。不敢告訴她,我心中喜得只想大聲笑高高跳,因為就要見到親愛的爸爸了。

媽媽當時的心境,對我,一直是個謎,要到許多許多年後,當我已為人妻人母後,那迷霧般的往日才清晰展現眼前,與我的記憶重疊。二十多年前,曾以小說的形式,以媽媽為第一人稱,還原她當年的心境。

「她真高興良決定放棄去美國深造的機會,把她們母子四人從湖南鄉下接出來團聚。本來也是,好不容易盼到抗戰勝利,卻要骨肉分離,雖說只是去兩年……奇怪,是什麽原因讓良改變了主意?當初接到通知時,他們不是高興得幾乎發瘋嗎?條件那麽好,他們可以存不少錢呀!她可從來沒說過一句不捨得的話,良也沒有猶疑過,那麽,是什麽原因呢?哎!天真暗,江水好像在嗚咽,而她,怎麽莫名其妙地想哭呢?」

爸爸短短的一封信:「計劃改變,請速來南京團聚。」媽媽卻直覺不妙,有一種災禍臨頭的恐懼。爸爸請大伯父護送我們到南京。「結果,我照顧你們三個已心力交瘁,還要服侍他這大老爺,船中途靠岸,他竟要你下船去給他買煙和鹹鴨蛋,你記得吧?」媽媽日後談起這一程總是怨嘆不已。

我記得的。大伯父見我望著那連接河岸,搖搖晃晃的窄長木板發楞,就開始責罵我:「這麽大的孩子,下船去買個東西也不會?」媽媽卻緊緊抱著我說:「大哥,伊菲還小,要是一腳踩空了落下水怎麽辦?請船家找個人去買吧!」

重返六朝古都的金陵,對於媽媽,除了那莫名的疑懼外,必還有著五味雜陳悲欣交集的心情吧?她和父親是七七事變前一年的初冬於南京結婚,而在南京大屠殺的前一刻,逃離這留下青春浪漫記憶的石頭城。此次重返魂牽夢縈的故土,以為從此定居此鄉了!

而我,只記得在南京見到父親那一刻,奇怪他並沒有把我們一個個抱起來親我們,而是笑得一臉慈和,摸著我的頭說:「大半年不見,伊兒長高了好多。」

我們隨父親來到一家煤炭行。跨過那處處堆著煤渣的前院,後面有幾個小房間,住著好多戶人家,依稀記得左邊房門口有個老太婆,咧著無牙的嘴,跟我們笑著打招呼。我畏懼地躲在爸爸身後,鑽進爸租住的小房間。

之後的記憶很模糊,跳躍著幾組鏡頭——乘小舟遊玄武湖,湖上鋪滿綠幽幽一片浮萍,忽見,一葉小艇破水而來,是湖上賣小吃的船家,爸爸揮手跟那船家小姑娘買了一紙袋熱噴噴的菱角,是這一生吃的第一口菱角吧?也記得撿拾五顏六色的雨花石,在雨花台;當然更銘記心頭的,是第一次吃香蕉時那甜香濃郁的口感,覺得是一生最難忘的美好芳甜。

難忘的應是爸爸那句話:「香蕉好吃嗎?爸爸帶你們去個美麗的地方叫台灣。在那兒,我們每天都有香蕉吃。」

多年後聽爸媽說起,那天在一家團圓的短暫歡欣後,當我和二妹及弟弟都已沈入甜蜜夢鄉,爸爸和媽媽有下面一段對話。

「美國那邊我不想去了,倒是想把家搬去台灣。聽滿姑來信說真是個好地方,滿姑丈原給派去接收東北的煤礦,現在改派去基隆,他們已過去大半年了。」

「這麽大的事,你也不先跟我商量一下?好不容易打完仗了,為什麽要跑那麽遠的地方?你……有什麽事瞞著我嗎?」

「去美國的體檢,我沒有通過。」爸爸沈吟半晌說。

「怎麽會呢?」媽媽這才注意到爸爸的臉色青白,兩頰凹陷,嚇得心中撲通通直跳。

爸爸用最輕描淡寫的口吻告訴媽媽這個壞消息。去美國的體檢查出爸爸已罹患二期肺結核病,在當年近乎絕症,必須盡快延醫治療,而且這病需要長期休息調養。爸爸不能繼續工作,養家活口的重要落到才二十九歲的媽媽頭上。

這真是晴天霹靂,媽媽覺得天都塌下來了,憂傷恐懼,足足了一夜。可第二天媽媽心情就平靜下來,打定主意一定要好好地活下來,不要管將來如何,就一天一天開心地過下去,爸爸的病也不是無藥可治,她會盡一切力量去照顧他,撐起這個家。

沒想到,爸爸的病是上天給我們的最大福氣,改變了我們顛沛流離的命運。爸爸接受八姑奶奶和滿姑奶奶的安排,決定全家遷往台灣,那是1947年的九月初。

上海,台灣

爸爸帶著我們一家五口到上海等船去台灣。而我對上海的印象定格在八姑奶奶住的那棟洋房。

在那西式大洋房裡,第一次也是此生唯一一次見到父親口中常念著的八姑奶奶步歌。她是祖父的大妹,在家族裡大排行第八,也是五伯和父親年少失怙後,最為親近也最敬愛的長輩。她說話溫柔慈藹,和煦的笑容宛如春風,讓我們一下子就忘了是在他鄉作客。在寬大的廳堂裡,我們與小表弟家一玩成一堆。家一比我小三歲,頑皮可愛,是八姑奶奶最寵愛的外孫。「為什麽叫家一呢?」好奇地問爸爸。「因為你麟姑姑就這一個孩子。」

當時沒問:取名字時就知道只有一個孩子嗎?後來才知道,家一出生時麟姑難產,在緊要關頭,接生的醫生出來問家屬:「要救大人,還是小孩?」麟姑父是家中獨子,在那「傳宗接代,無後為大」的時代,卻毫不遲疑地說:「救大人。」結果大人小孩都活了下來,但麟姑卻不能再生育了。

我們去上海時,學醫的麟姑和姑父已赴美國哈佛大學進修,將家一留在上海,由八姑奶奶照顧,而比麟姑小十歲的風姑,那爸爸口中最聰明漂亮的小表姑也早去了美國。

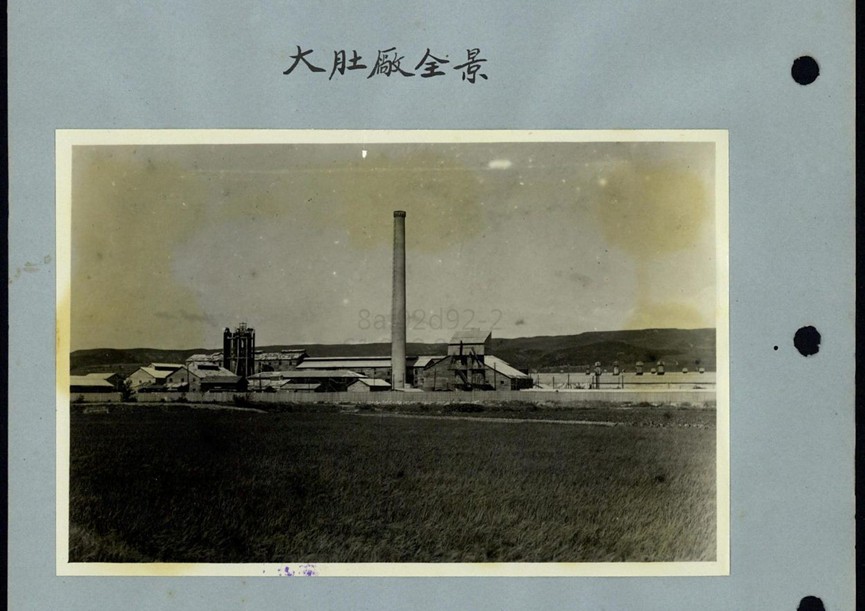

八姑奶奶操心的又何止自己的女兒一家,她寬廣溫厚的胸懷,也護佑著其他子侄:安排單身的五伯,到泰國曼谷去發展;安排身罹肺疾的父親,到氣候溫和的台灣養病。其時父親這邊已有好多位親戚遷往台灣,其中父親的表妹夫甘禮俊擔任台中大肚紙廠副廠長,聽說我們家的情形,立即向我們招手。

一晃眼,到了上船的時候,感覺大人為什麽都在悄悄議論呢?原來是船票問題,當初只訂了兩張船票,我和二妹及弟弟都不足齡,不需買票。

「伊菲怎麽長這麽高?恐怕上船時人家查票過不了關。」這是我第一次意識到自己長得比同齡的小朋友高,開始覺得有點自卑。

「沒關係,到時我送六哥一家,我抱著伊菲上船。」雲表叔豪氣地說。他是父親的表弟,滿姑奶奶的第二個兒子,當時正在南京中央大學讀書,因為父母和未婚妻都已去了台灣,他就台海兩地跑,對這段海路熟悉得很。

趴在雲叔背上,裝著熟睡的樣子,可又偷偷開眼縫,看周遭潮湧上船的旅客。我們順利地上了那龐大的客輪,倚著甲板上的欄幹,看碼頭上的雲叔一直向我們揮手。黃浦江邊天色灰沈沈地,船徐徐動了,岸上的人越來越小,沒由來地感到一份淡淡惆悵。

怎能料到,再見雲叔已是四十年後[3]!

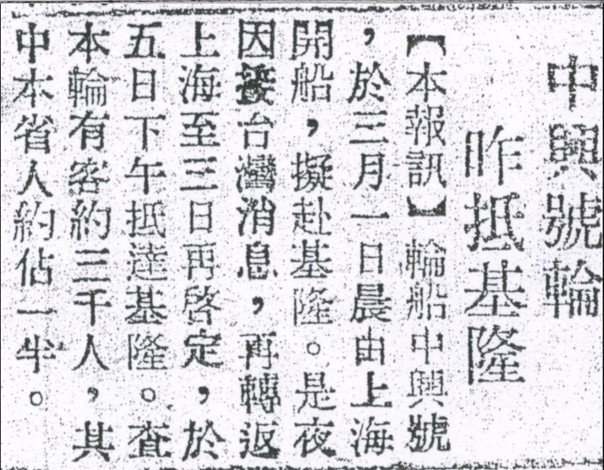

第一次乘大輪船,好奇和興奮之情將那莫名的惆悵一掃而空。

依稀記得,一家人擠在窄小的艙房裡,百無聊賴,時光慢慢碾過,就等著開飯前的鈴聲,由一個僕歐(Boy的中文簡稱,當年輪船上的用法)一路敲著走過長長的船艙。媽媽怕我那不合格的高度給認出來,囑咐我們三個孩子不能踏出房間到外面去亂跑,連吃飯也是爸媽去飯廳買回來的,以致我腦海裡竟沒有一絲碧海藍天的記憶。

倒是牢牢記得海上遇颱風,那驚濤駭浪帶來的震蕩搖晃。大船像秋千一樣地,一波波蕩起,又一波波下沈,船身左搖右晃,感覺就像坐在搖籃裡,好玩極了。可大人們都在暈船,爸爸媽媽的臉一片蒼白,媽媽更是嘔吐不已,開飯的鈴聲一路響過來,卻沒見有人從房間出來。我肚子好餓,二妹和弟弟也開始吵,媽媽疲弱無力,爸爸無奈地看著媽媽,最後決定差我到飯廳去用餐,再帶點東西回艙給二妹和弟弟。

連跑帶跳,我成了出籠的小鳥,興奮萬分地往大飯廳奔去,感到自己身輕如葉,隨著搖晃的船飄來蕩去無比開心。飯廳果然沒幾個人,我不吃葷菜,拿了一盤香噴噴的蔥花蛋炒飯,在空曠的廳裡,一面吃,一面望著外面滔天巨浪發呆。

我們乘坐的中興輪在暴風雨中掙扎前行,留在稚嫩天真的腦海裡,不是生死一線的恐懼,卻是像在遊樂場玩耍般的刺激感覺。許多年以後,知道兩年後川行上海和台灣的另一艘客輪太平輪,在台灣海峽遇險全船沈沒,一千多人罹難,驚嚇難過了好一陣。思及父母當年渡海的心境,必是無比驚恐苦澀吧!卻築一道堅實的牆,將憂懼擋在兒女外面。

航行三日夜,終於看到陸地。大家都湧到甲板,看著天水交界處一彎淡黑色的線。爸爸牽著我的手,帶我走上甲板,讓我看著那遠方的淡黑,一點一滴地化為深綠,慢慢地看到綠樹、房舍……爸爸說:「看,這就是台灣,多美呀,是我們從日本人手上拿回來的好地方,我們馬上就要在基隆港上岸,以後就住在台灣。」

「住多久呢?」自有記憶以來,我們從重慶,到廣州,到寧鄉,到南京……短短的生命里,全是搬家的印象。

「這次要住很久,也許兩年吧?兩年後我們就回去。」爸爸若有所思地回答。

「回哪兒呢?」

「回杭州,爸爸以前念書的地方。要嘛?去青島也不錯,這兩個地方都是你媽媽和我喜歡的城市。」爸爸很篤定地說。杭州承載著爸爸最難忘的青春歲月,而青島?爸爸專修德文,又擔任過德國軍事顧問的翻譯官,對於曾是德國租界的青島,必定感到熟悉親切吧?!

爸爸怎麽也沒料到,這次離開故土,便是永別,終其一生,沒有再踏足中國大陸。我們在父親晚年時多次想陪他回鄉,爸爸卻堅決不肯。

「我已風燭殘年,何苦再惹傷心?」他在給我的信上這麽說 。[4]。

編注

[1] 第二次見到子厚哥哥是六年後的1953年,在台北他的婚禮上。子厚哥哥於國民黨潰敗後隻身第二次見到子厚哥哥是六年後的1953年,在台北他的婚禮上。子厚哥哥於國民黨潰敗後隻身到了台灣,新婚妻子留在家鄉。我初中二年級時在台北參加了子厚哥哥的再婚婚禮,新娘非常漂亮,據說和子厚哥哥家鄉的妻子很相像。

[2](編注)〈資源委員會在臺生產事業單位照片選輯中冊〉,《資源委員會》,國史館藏,數位典藏號:003-030000-0002-003

[3] 1949年春,上海、南京一夜之間解放,剛於中央大學畢業的雲叔,來不及回台灣的家, 自此與父母姐弟關山阻隔,與未婚妻更是雲天永別。(查看滿姑奶奶寫的大事記, 雲叔1949年在台灣和家人及未婚妻一道過了春節,二月底回南京念最後一學期。)

[4] 中國大陸開放後,定居紐約的爸爸堅決不肯回鄉探親,當時沒理解他深埋心底的哀傷,祖墳已被刨,侄子女都貧苦一生,老人家看了,情何以堪?我2005年回寧鄉後,就完全懂得爸爸那份堅守「故鄉只在魂牽夢縈中」的心境了。