文/霍鵬程撰寫、編版

圖/霍鵬程提供

2025年4月12日,來自臺灣的我們,搭乘地鐵來到蘇州河與黃埔江匯流處的閘口地域,這裡距離1937年8月13日起「淞滬會戰」,日軍運補的匯山碼頭不遠,也是國軍最初計畫進攻的目標。

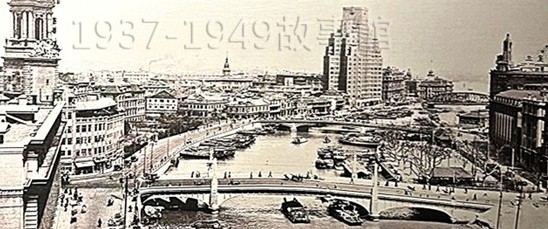

陰霾的天氣,悠悠的蘇州河,我們從閘口碼頭沿著蘇州河南岸,往四行倉庫方向行走,不見昔日蘇州河運送貨物的船隻 (圖二),但見蘇州河畔新建的高樓迭起,甚至看不到任何昔日戰火的遺跡。

「匯山碼頭」是88年前淞滬會戰的第一個戰場,[1]國軍與日軍曾在蘇州河北岸展開激烈的巷戰。閘口與四行倉庫相距1.7公里,我們跨越浙江路橋以後,經過蘇州河北岸怡和銀行打包廠、中國實業銀行倉庫、中國銀行倉庫舊址,來到淞滬會戰的最終戰場「四行倉庫」。從匯山碼頭到四行倉庫的蘇州河北岸,這個屬於歷史傷痛場域,也是淞滬會戰國軍最後據守的戰場。

當時在上海的日本僑民已經超過10萬人,大多都集中居住在虹口地區。日本當局鑑於上海局勢日益緊張,1937年8月初,開始大規模撤僑行動。日本軍隊開始向在上海的日本民團組織分發武器,讓仍然居留在上海的日僑自我防衛。[2]虹口區、闸北區,以及公共租界的上海市民,得知淞滬會戰即將爆發,有如潮水般地向外地遷移。

淞滬會戰的第一槍

1937年(民國26年)8月9日下午,日本陸戰隊派遣隊隊長大山勇夫中尉率士兵齋藤要藏駕車越界,直闖虹橋機場入口處。機場守兵見狀開槍將大山擊斃車內,齋藤棄車逃避,最後仍遭守兵擊斃。

此一「上海虹橋機場事件」(日媒體稱「大山事件」)成為淞滬抗戰的導火線。

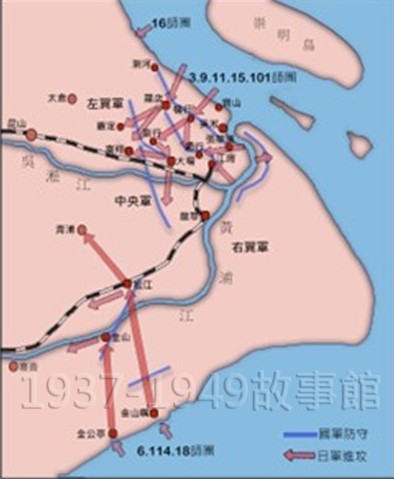

8月11日,日軍提出要求中國撤除上海保安隊與防禦工事。同一天中國陸軍第9軍第87師、第88師,以及後來加入的第36師,立即進駐上海市區,第9集團軍司令張治中將軍奉令迅速占領上海北站、寶山路、八字橋、江灣路,構築一條攻守防線。依照張將軍的計劃,國軍一部攻佔位在虹口的日本海軍司令部,[3]國軍另一部攻擊黃浦江邊日海軍守備的匯山碼頭,開戰初期就要將日軍趕到黃浦江去(圖三) 。

1937年8月13日下午4時,在八字橋前進搜索的日本海軍特別陸戰隊第三大隊隊員,踩中了中國軍隊預先埋設的地雷,日軍隨即向在柳營路備戰的87師開火。87師第523團第一營在得到上級命令後,立即向日軍開火,並全面發起進攻。國軍在地面炮火支援下,進攻天通庵站、上海北站,佔領日軍數個陣地(圖三 )。日軍在黃浦江的第三艦隊火炮支援之下,進攻閘北與虹口重要通路的八字橋,[4]同時向位於天通庵路和寶山路的國軍陣地發起攻擊,八一三淞滬會戰從八字橋開打。

國軍分兵攻擊匯山碼頭,阻止日軍部隊在虹口增援登陸,國軍攻入日軍防守線,展開巷道戰;日軍以坦克、火力壓止國軍進攻,雙方軍隊犧牲慘重。8月20日晨,苦戰多日的國軍在36師增援下,於8月21日突破日軍陣地,一度攻下匯山碼頭,有望殲滅日本海軍陸戰隊;但因敵軍增援部隊陸續登陸,攻擊部隊顧及側翼受到威脅,而終止進攻,失掉了一次或許可以扭轉局面的機會。[5]

兩軍武器裝備實力懸殊

8月23日,日本陸軍第3、11師團,分別在位於長江與黃浦江交流的吳淞口、寶山登陸,企圖以兩翼包抄上海國軍陣營。此時,中國軍隊的援軍也陸續趕到,在吳淞鎮、寶山城重創日軍,並在羅店成功阻擋日軍第11師團攻勢(《申報》三版新聞),隨即國軍與日軍展開了長達兩個多月的血腥拉鋸戰。

9月20日,蔣介石親自兼任第3戰區司令長官,中國軍隊調整部署,右翼軍總司令張發奎,轄第8、第10兩個集團軍,部署於蘇州河以南和黃浦江以東地區。中央軍總司令張治中後由朱紹良接替,轄第9集團軍,部署於南翔以北地區。左翼軍總司令陳誠,轄第15、第19集團軍,部署於嘉定、瀏河及其以東地區,國軍全線反攻,日軍在炮火、煙幕彈掩護下,發動還擊與進攻。

淞滬會戰爆發以後,日軍第一、二次大規模由日本本土增援上海,[6]9月20日為止,日軍上海參戰第11、3兩個整師團,以及第13、16、101、9師團一部,共計10萬餘人。[7]

10月20日,日軍第三次大規模增兵,參謀本部組織第10軍,在杭州灣北岸金山嘴、全公亭強行登陸。10月26日,國軍工事被日軍火炮、飛機炸毀。羅店的左翼軍,廟行的中央軍被日軍突破,防守江灣、閘北國軍被迫向江橋、小南翔撤退,接著,大場的陳城陣地司令部失守,國軍側背遭受日軍威脅 (圖七)。

11月初,日軍以重兵自杭州灣北岸登陸,中國軍隊主力的後路,受到敵軍進攻威脅,11月9日,中央軍開始向青浦、白鶴港陣地轉移,11月11日,國軍兵分兩路撤退,北路沿著京滬鐵路,南路沿著蘇州河,分別向南京及杭州方向撤退,上海浦東亦為日軍佔領。11月12日夜,上海市區全部陷落,淞滬會戰結束。

八百壯士:後來呢?

10月27日大場鎮被日軍攻陷,國軍開始撤出閘北,第88師262旅524團1營420人,團附謝晉元,營長楊瑞符奉命率領部隊進入蘇州河畔四行倉庫,[8]國軍苦戰四晝夜,擊退日軍六次主攻,直到四行倉庫守軍奉命撤退,日軍死傷200餘人,國軍傷亡約40餘人,營長楊瑞符彈穿左胸,身負重傷後死。

10月30日午夜,團附謝晉元帶領守軍分成小隊分批通過垃圾橋(後改建浙江路橋),撤退到公共租界,實際人數為377人,直接進入孤軍營的人數為355人,「八百壯士」遂成為真正的孤軍。1941年4月24日清晨,謝晉元(1905~1941)率部隊做早操時,遭到被敵軍收買的孤軍內部叛徒襲擊,不幸犧牲。

1941年12月8日太平洋戰爭爆發(1941~1945)後,日軍闖入孤軍營,拘禁全體孤軍,將他們送往吳淞口看管。半年之後,「八百壯士」被押送到中國境內各地做苦役,甚至將數十名戰士押送到巴布亞新幾內亞充當勞工,其中許多都被折磨至死。直到1945年抗戰勝利後,倖存者才恢復自由身。

淞滬會戰,日軍共投入2個軍9個師團,兵力總數約30萬人,傷亡約4萬人。國民政府動員第3、9、14、36、87、88師、稅警總團與地方部隊 ( 川軍、粵軍、桂軍、湘軍、東北軍、西北軍 ),兵力總數約70萬人。經過三個月苦戰,第87師、第88師及財政部稅警總團,精銳部隊幾乎完全被消滅,國軍總共犧牲約20萬人。

注解

[1] (編注)淞滬會戰是抗日戰爭中第一場大型會戰;「淞」指吳淞江,吳淞江在上海市區河段又稱蘇州河,簡稱「淞」;「滬」則為上海簡稱。本文關於淞滬會戰資料引自何應欽. 《八年抗戰之經過》. 1955與蘇智良,《八一三:持續110天的上海大會戰》等。

[2] (編注)資料來源:陳祖恩,《上海日僑社會生活史:1868~1945》(上海:上海辭書,2009年);高綱博文著,陳祖恩譯,《近代上海日僑社會史》(上海:上海人民出版社,2014年)。

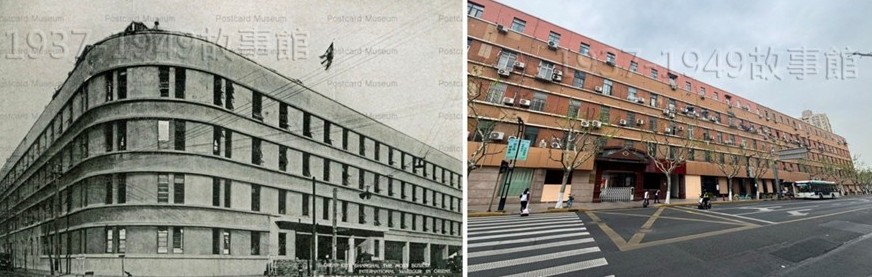

[3] 「日本海軍特別陸戰隊司令部」舊址位於現今四川北路2121號,1924年興建完成,內有辦公樓、倉庫和操場。司令部大樓在1932年一二八事變被中國軍隊攻占,1935年日軍重新修建。司令部大樓原本為素色四層鋼筋混凝土建築,圓形轉角與垂直平行線構成的現代主義建築風格。

[4] 「八字橋」建於民國初年,上海市水電路與柳營路以此為界。1932年一二八上海事變,日軍企圖佔領此橋,駐紮在八字橋的國軍19路軍60師阻擊。國軍與日軍在八字橋對峙一個多月,日軍曾多次向中國守軍進攻,最終未能攻佔八字橋。1937年八一三淞滬會戰八字橋再啟戰端。

[5] 參閱蘇智良,《八一三:持續110天的上海大會戰》。

[6] 日本第一次大規模增兵:8月14日首組上海派遣軍,8月23日第3師團,在吳淞口、張華濱登陸,第11師團到寶山登陸,包括獨立飛行第6中隊。第二次大規模增兵:9月7日在張華濱、吳淞、楊樹浦登陸,包括後備步兵、砲兵、工兵大隊、重藤支隊(臺灣守備隊)、第9、第13、第101師團。

[7] 配備約計有300餘門火炮,200餘輛坦克,200餘架飛機 (參閱維基百科)。日軍火力增援上海戰役,火炮部分包括野戰炮、輕重榴彈炮、攻城重炮、迫擊炮、高射炮、機關槍、坦克、輕裝甲車等機械化部隊。

[8] 「四行倉庫」位於蘇州河北岸、新垃圾橋,現今西藏路橋西北角的位置,六層式鋼骨磚造倉庫建築物,建造得十分堅固,「四行倉庫」是指交通銀行與金城、中南、大陸與鹽業銀行,四行倉庫於1931年興建完成的聯合使用倉庫,是當時閘北一帶最高最大的建築物之一。