文/林玉清撰,羅國蓮編輯

我死國生,從容去,國殤民慟。

回首處,家山還遠,高堂難奉!

一縷忠魂行去緩,十萬百姓沿江送。

誰堪比,榮辱一肩擔,國為重。

——張自忠〈滿江紅〉

1937年10月,雲南昆明秋高氣爽,國民革命軍陸軍60軍在南郊巫家壩舉行抗日出征誓師大會,準備開赴前線參戰,數萬名民眾夾道歡送,高呼「誓滅倭寇,保衛祖國」。據報導,那天雲南白藥創始人曲煥章帶領藥房全體夥計來到街上,向每個經過的士兵手中塞一瓶曲煥章百寶丹,也就是我們熟知的雲南白藥。維基百科記載,曲煥章前後捐贈了三萬瓶百寶丹給國軍58軍和60軍的官兵。[1]

曲煥章獻藥只是抗戰期間中醫藥報國的小小縮影,早在戰前中醫界就預見戰爭迫在眉睫,開始成立各種救護隊。「例如北平、華北兩所國醫學院的學生,聘請軍事救護專家,組織臨時性的軍事救護速成班,用一個月的時間訓練簡單的救傷知識,除了讓學生了解西醫外科的知識與技術外,更促使他們去思考如何改良傳統外傷科知識並投入實際應用之中。」[2]

1936年,日軍步步進逼,戰局風雨飄搖,極力提倡發揚中華傳統醫藥的中央國醫館館長焦易堂呼籲中醫界要未雨綢繆,為戰爭早做準備。他在視察廣東中醫院的講話中指出:「須知國際風雲日急,如一旦國家有事,國醫不能於戰爭之下,成立一後方醫院,或戰場救傷隊,將我國醫界份內之救國工作放棄,則不能幫忙國家,必為政府所輕視。」[3]

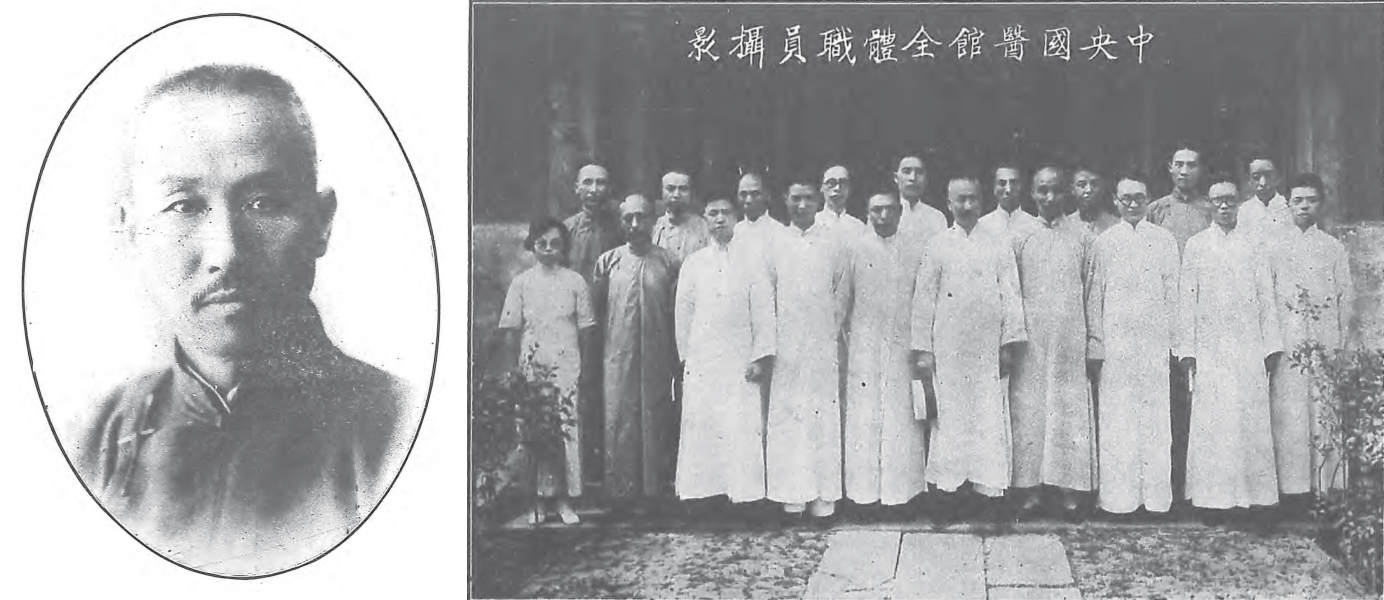

![圖二、圖三 上圖為中央國醫館理事會成立會全體合影,下圖為中央國醫館理事會會場合影。中央國醫館成立於1931年,是全國性中醫藥學術機構,致力於中醫科學化。(來源:維基共享資源1、2)[4]](https://www.19371949.org.tw/wp-content/uploads/NLC404-01J001993-54324_國醫公報_理事會照片.jpg)

跌打醫師走上救傷第一線

隔年7月盧溝橋事變,抗戰全面爆發。8月,日本轟炸南京,軍民死傷無數,下關難民傷亡尤其慘重。備戰不足的中國缺醫少藥,醫療條件極差,只能眼睜睜地看著傷兵難民在痛苦中死去;而充斥在廢墟與街道兩旁的屍體更使得衛生情況雪上加霜,成為瘟疫的溫床。當時擔任賑濟委員會委員長的朱慶瀾,與國醫館館長焦易堂緊急磋商後決定,在南京老虎橋設立中醫救護醫院,下關熱河路設第一診療所,為兵民治病療傷。南京淪陷前夕,焦易堂又奉命帶領部分醫院人員撤至重慶,成立中醫救護總院;一方面在重慶設立中醫醫務人員訓練班,培訓人才,因應戰爭的迫切需求,另一方面也在郊區設置18處中醫診療所,每所配置醫師二人、護士二人,方便疏散到郊區的民眾就醫問藥。[5]

救護隊不一定同屬一個系統或同一單位,而是以各種自發形式在全國遍地開花[8]。以重慶為例,重慶市國醫學術研究會於1938年設立國醫救護隊,[9]後來因日軍轟炸日益頻繁,醫務需求緊急,於是陸續擴大組織;到1944年,救護隊已經擁有13個分隊,175位中醫。除了國醫救護隊,重慶市還組成後方征屬與患病官兵醫療服務隊,由知名中醫張簡齋出任總隊長,全市設置15個分隊,每一分隊各有一處診療所。[10]

救護隊的出現,讓平時坐堂問診的中醫們走出診間,接觸戰傷患者,接觸戰爭造成的槍彈傷、骨折和骨破血流,實地操作了西醫關於消毒、縫補、包紮等外傷急救技巧,累積大量寶貴的經驗[11]。

此外,中醫在防疫的公衛課題上也發揮了不小功能。中央大學歷史所副教授皮國立說,「戰爭中常見的斷肢、炸傷、爆裂等外傷,的確是中醫的弱項,之前,中醫幾乎沒有機會進入西方醫學體系學習和實地操作。不過傳統中醫有許多治療金刃、刀箭傷的方劑及技術,治療傷口和處理感染都不是問題,而且中醫還有燙傷藥,對抗時疫也有兩千多年歷史,經驗豐富。」於是,在朝不保夕的連天烽火裡,中國的中醫們義無反顧地扛起醫療救護、醫療保健及疫情防控的重任。[12]

1938年10月,重慶爆發流感,國民黨中央政治學校代理教育長陳果夫寫信向中醫界求助,中央國醫館延請以名醫張簡齋為首的重慶市中醫救護醫院診療研究委員會研討因應之策,最後擬出治療單方「祛風寧嗽飲」,成功抑制了疫情延燒。[13]

在戰火中「轉骨」

抗戰時期民生艱困,衛生條件因陋就簡,傳染病盛行,尤其雲南、貴州、四川和兩廣一帶,自古就是人人聞之色變的「瘴癘之地」,瘧疾和痢疾兩大瘟疫頻傳。1939年,中央藥物研究所在昆明設立門診,嘗試用白槍桿等雲南草藥治療瘧疾,為抗瘧藥物提供新的研究方向,解決奎寧不足的困境。藥物研究所主任劉紹光在呈給當時教育部長陳立夫的報告中寫道,「職所近來研究之新靈(即白槍桿)、瘴靈、中靈、鴉膽靈等藥,皆經軍醫署及其他醫學機關,實驗應用有效。」[14]

1941年夏天,重慶與四川省霍亂、痢疾肆虐,中國國醫館四川分館不僅編制「國醫防治時疫宣傳大綱」分送民眾,而且針對這兩大時疫展開分類,不同類型的霍亂、痢疾選取不同的方藥進行治療,還針對個人、家庭、社會提出因應的防疫作法。[15]

八年戰亂為力爭上游的中醫帶來了開創新局的挑戰與機遇,同樣處於困境的中藥也因為「窮則變」而找到出路,一躍登上科學製藥的舞台。

1938年5月,中央國醫館成立國防中藥研究會,訓令各省、市、縣及海外分館迅速成立分會。訓令上寫著:「自八一三抗戰以來,將士犧牲於疆場,老弱轉徙於溝塹,救護工作,至關重要。……現在西藥來源匱乏,供不應求,若不速謀改進中藥,製造中藥,則前線損失無數。」館長焦易堂身先士卒,率先在江家巷開辦製藥廠,收集名醫祖傳驗方,採取中藥西製的方式,提煉成方便攜帶和服用的丸散膏丹,解決前線和大後方藥品匱乏的問題。[16]

重慶中醫鄧炳煃也響應焦易堂研發國防中藥的建議,捐出治療發炎、化膿、生蛆的獨家秘方,讓國防中藥研究會進行分析,再交由中國製藥廠製造、應用。[17]

另一位中醫師聶克勤在〈空襲受傷急救治法之研究〉指出,「敵機肆虐,濫施轟炸,每投一彈,受傷軍民,當不在少數。……若能急救得法,未嘗不可起死回生。」因此他大聲疾呼,要求國醫救護隊的隊員隨身攜帶急救藥品,以便在救傷現場第一時間用藥施救,減少因後送醫院而延誤治療的死亡。[18]

與此同時,還有不少中醫開始在報刊雜誌撰文,介紹國醫急救創傷的方藥,或是針對骨傷外科、砲彈炸傷、毒氣等主題發表看法。有些甚至採用中西醫對照的方式,詳細說明中藥方的功效。曾經擔任陪都中醫院合辦中醫高級研究班講師的李汝鵬,汲取西醫消炎、消毒、滅菌、止血的理論來解釋中醫的藥理。譬如中醫外科用方蟾酥丸是「滅菌、制腐鎮痛劑」,內服的敗毒湯則是「消炎解毒劑」。[19]

西藥斷炊!

西方醫史學者曾經說道,「戰爭帶來唯一好處,就是讓創傷醫療水準得以提升」。1938年10月廣州淪陷後,沿海全線遭到日軍封鎖,切斷了中國最重要的外援路線,西藥進口跟著斷炊,藥物自給成為當務之急,用國產原料研製國產藥物更是刻不容緩。《中國紅十字會月刊》曾言道,「尤希我當代醫藥專家,共同努力,研討我所有國產藥物之原料以供戰時製藥之用。」中藥材搖身一變,意外成為西藥的代用藥。[21]

皮國立副教授說,「儘管戰爭難免影響中藥的種植和採擷,但史料上並沒有中藥嚴重缺乏的紀錄。因為中藥的產地在內地,譬如說川黃,四川黃年,或者是貴州、雲南、廣西、青海或西藏等中藥重要產地,都不在淪陷區,所以影響不大。」[22]

〈「國藥」或「代用西藥」?戰時國產藥物的製造與研究〉論文中提到,「國產藥物」可能具有兩個既融和又衝突的概念:一個是純粹的中藥製品,另一個是利用國產原料研製出來的代用西藥。然而,不論是純中藥還是代用西藥,當時報刊雜誌上一律通稱為「國藥」。[23]

留學日本、曾經在南通醫校任教的中草藥專家莊兆祥指出,抗戰以來,西藥短缺,「國藥既為數千年來國人所習用,苟經加以試驗證明其無害人體而有治效者,正宜盡量採用,以維持國民健康而塞漏巵。」藥學家於達準也主張,「提倡國產藥品,正為挽救經濟之漏巵:不特能救民眾於貧病交逼之中,復能發掘國家固有之寶藏。」[24]

國民黨大老陳果夫更在出席以西醫為主的「中國藥物自給研究會」第一次年會時呼籲:「學科學的人應協助中藥之發展」,尤其是治療瘧疾和痢疾的藥物,大力推動中藥材「常山」的研究。[25]

代用藥修正果

1942年4月,軍政部軍醫署奉命在重慶沙坪壩闢地四百餘畝,開設藥苗種植場,遴聘於達準擔任場長,除了大量種植歐美藥用植物外,還進一步開發道地國產藥材替代西藥的技術。同時協助中央政治學校在南川金佛山種植廣達一千畝的常山,作為奎寧的替代原料。[27]

同年,貴州安順的軍醫學校也設置「國藥研究部」,運用科學方法研究國產藥物,目的是「盡量利用國產原料,製成醫療藥品或化學品」。軍醫學校另外開闢了三百多畝的苗圃,栽種四百五十多種中西藥用植物。[28]

1943年,國立英士大學藥學系教授許植方發表的〈國產治痛風藥防己乙素構造之研究〉獲得當時教育部獎勵,這是第一次有關中藥學的著作贏得教育部表揚。[29]

1940年代初期,代用藥的研發帶給傳統國藥前所未有的發展機會,但「代用藥」畢竟是代用,是以國產中草藥為原料所生產的西藥。雖然政府鼓勵藥學專科學校興設製藥廠,擴大生產及研究中藥替代品[30],不過焦點是西藥的代用藥,而不是生產科學化的中藥成藥,中醫的醫理並未受到重視。

面對時代潮流的嚴厲挑戰,在傳統與現代夾縫中尋求生機的中藥依舊堅持不懈、邁出科學製藥的第一步。儘管抗戰所帶動的中藥研究並不是植基於傳統中醫理論,而是利用西方植物學的學理檢視中藥草的功效,再透過化學實驗分析,最後提煉製造出各種新成藥。然而,即便只是「代用」卻也證實了一定的「有效」,這對中草藥的研究或對中醫的治療而言,都是難得的突破與創新。皮國立說,「若沒有戰爭用藥的急迫性,中藥可能永遠被忽略,中藥科學化更永遠是個口號」。[31]

同樣地,假若沒有戰爭醫療急如星火的需求,中醫也可能沒有機會跨界學習西醫的外科技術,更無法和西醫並肩前進,療傷治病。抗戰期間,無處不在的中醫救護隊一方面以傳統醫術救治傷患,一方面也學習西醫的長處,運用消毒、剖割、包紮、注射等外科技術,提出對應戰爭傷害的新治療法,促成了中醫外傷學科的知識轉型。

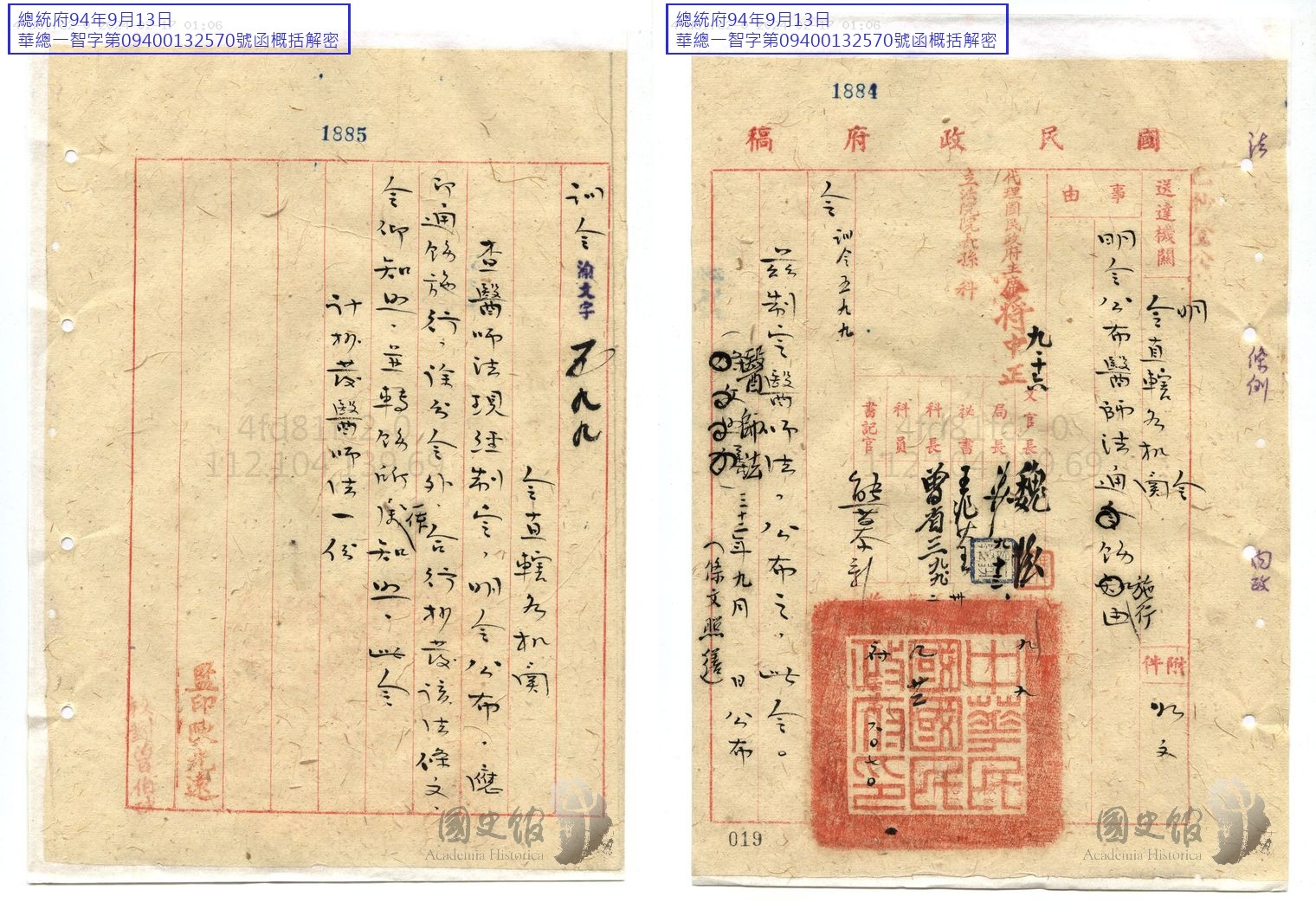

1943年,國民政府正式通過《醫師法》,取代原來的《西醫條例》和《中醫條例》,「由衛生署發給中醫師證書,中醫終由中央核發通行全國之執照」[32],揮別「廢除中醫案」的陰霾。從此,不管中醫或西醫,一律稱為「醫師」。

注解

[1] 參見〈雲南白藥:百年國藥背後的故事〉,見於《壹讀》;《維基百科‧曲煥章》。擷取日期20240127。

[2] 不著撰者,〈北平兩國醫學院慰問綏東將士並組織軍事救護隊〉,《光華醫藥雜誌》,第4卷第2期(1936年12月),頁14。轉引自皮國立,〈戰爭的啟示:中國醫學外傷學科的知識轉型(1937-1949)〉,《國史館館刊》,第63期(2020年3月),頁97。

[3] 此語出於《廣東中醫藥校刊》(1936),轉引自鄭洪、陸金國,〈國醫救護濟軍民——抗戰時的中醫救護醫院〉,見於廣州中醫藥大學網站。擷取日期20240127。

[4] (編注)(1)中央國醫館理事會二張合影擷取自中央國醫館秘書處編,《國醫公報》,1932年第1卷第2期、1933年第1卷第6期。

(2)《國醫公報》是中央國醫館編輯發行的醫學刊物,於1932年10月10日創刊。

[5] 張效霞,〈中醫救護醫院:近代第一個公辦中醫急救醫院〉,見於《中國網中醫頻道》。擷取日期20240127。

[6] (編注)焦易堂肖像、職員合影皆擷取自中央國醫館秘書處編,《中央國醫館一覽》(1934)。

[7] 〈九一八|反侵略過程中的赤誠中醫〉,見於《壹讀》。擷取日期20240127。

[8] 皮國立,〈戰爭的啟示:中國醫學外傷學科的知識轉型(1937-1949)〉,頁101。

[9] 該會由鄧炳煃、蔣稚階、曾聽秋、謝全安、鄧秉樞、吳全安、聶克勤、黎用章、李文彬、周復生、陳平、伍東陽、吳和生、孫仲康、謝克、唐陽春等人組成。以這些四川中醫為基礎,在1937年7月20日也正式成立「重慶國醫院」。以上參見不著撰者,〈封面畫報〉,《光華醫藥雜誌》,第4卷第5期(1937年3月),頁3;不著撰者,〈重慶國醫院昨已正式開幕〉,《光華醫藥雜誌》,第4卷第10期(1937年8月),頁48-49。皆轉引自皮國立,〈戰爭的啟示:中國醫學外傷學科的知識轉型(1937-1949)〉,頁101。

[10] (1)1944年國醫救護隊規模的說明,參見不著撰者,〈國醫救護隊改編直屬第一中隊〉,《中國醫藥月刊》,第1卷第1期(1944年7月),頁9-10。

(2)醫療服務隊的說明,參見不著撰者,〈渝市中醫師服務熱心〉,《中國醫藥月刊》,第1卷第1期,頁9。

以上皆轉引自皮國立,〈戰爭的啟示:中國醫學外傷學科的知識轉型(1937-1949)〉,頁101。

[11] 皮國立,〈戰爭的啟示:中國醫學外傷學科的知識轉型(1937-1949)〉,頁102。

[12] (1)皮教授之語出於2023年7月31日「民間史料數位平台1937-1949」訪談,主題為「抗戰時期中醫藥之發展」。

(2)中醫扛起重任之說參見蔣耘、任彥馨,〈抗戰時期重慶地區的中醫「抗疫」〉,《中國檔案報》,總第3549期,第二版(2020年7月10日)。見於《中國檔案資訊網》。擷取日期20240127。

[13] 蔣耘、任彥馨,〈抗戰時期重慶地區的中醫「抗疫」〉。

[14] (1)傳染病盛行參見龔勝生,〈2000年來中國瘴病分佈變遷的初步研究〉,《地理學報》1993年第4期。轉引自劉赫予,〈對清代臺灣瘴氣的生態史考察:基於經濟開發和軍事史實〉,《愛知論叢》(2019年7月),頁105-106。擷取日期20240127。

(2)劉紹光語引自胡不歸,〈研製中藥抗瘧第一人 劉紹光曾遇質疑〉,見於中科大胡不歸微博。擷取日期20240127。

[15] 蔣耘、任彥馨,〈抗戰時期重慶地區的中醫「抗疫」〉。

[16] 蔣耘、任彥馨,〈抗戰時期重慶地區的中醫「抗疫」〉。

[17] 不著撰者,〈貢獻傷科良方獲獎翔實切用具徵熱忱救國〉,《中國醫藥月刊》,第1卷第1期,頁21;不著撰者,〈貢獻傷科良方獲獎〉,《國醫月刊》,第1卷第2期,頁5。以上轉引自皮國立,〈戰爭的啟示:中國醫學外傷學科的知識轉型(1937-1949)〉,頁115。

[18] 聶克勤,〈空襲受傷急救治法之研究〉,《國醫月刊》,第1卷第2期,頁6。轉引自皮國立,〈戰爭的啟示:中國醫學外傷學科的知識轉型(1937-1949)〉,頁114。

[19] (1)中醫撰文參見皮國立,〈戰爭的啟示:中國醫學外傷學科的知識轉型(1937-1949)〉,頁108-109。

(2)李汝鵬以西醫理論解釋中醫藥理,參見李汝鵬,〈實用外科學(續)〉,《新中華醫藥月刊》,第2卷第8期(1947年6月),頁18-20。轉引自皮國立,〈戰爭的啟示:中國醫學外傷學科的知識轉型(1937-1949)〉,頁116。

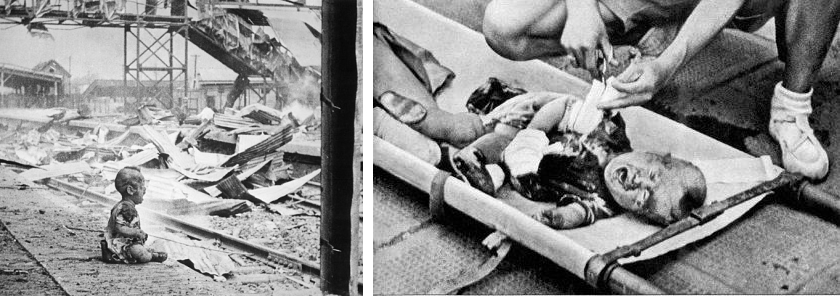

[20] (編注)此處二張幼童照片的拍攝者為美籍華裔戰地記者王小亭,當時他任職的美國赫斯特新聞社靠近上海南火車站附近,二圖即是他躲避轟炸奔逃時拍攝的作品。其中廢墟中哭泣的幼童這張照片,被認為是二次大戰的標誌性照片之一;首度公開於美國《生活》雜誌(Life Magazine)1937年10月4日第3卷第14號〈The Camera Overseas: 136,000,000 People See This Picture of Shanghai’s South Station〉,頁102。它不僅扭轉了美國對於中國抗日戰爭的觀點,被認為是美國民眾從支持到反對日本侵略中國的關鍵之一,也讓日軍的轟炸行為遭到國際輿論抨擊。日軍隨後辯稱南火車站並非轟炸目標,而是因為誤認火車是撤退的中國軍隊才導致的誤炸,並且懸賞10萬元緝拿該照片的拍攝者。參見《維基百科‧中國娃娃(攝影作品)》。擷取日期20240222。

[21] (1)「戰爭唯一好處」之語出自(美)惕爾尼(Nicholas L. Tilney)著,廖月娟譯,《外科大歷史:手術、西方醫學教育、以及醫療照護制度的演進》(台北:天下文化出版公司,2016),頁131。轉引自皮國立,〈戰爭的啟示:中國醫學外傷學科的知識轉型(1937-1949)〉,頁94。

(2)《中國紅十字會月刊》之語出自薛雲梯,〈大戰前夕新醫藥界應負之責任及其醫藥之準備〉,《中國紅十字會月刊》,第26期(1937),頁1-4。轉引自皮國立,〈「國藥」或「代用西藥」?戰時國產藥物的製造與研究〉,《中醫藥雜誌》,第30卷第2期(2019),頁30。

[22] 皮國立訪談。

[23] 皮國立,〈「國藥」或「代用西藥」?戰時國產藥物的製造與研究〉,頁30。

[24] 莊兆祥,〈抗戰三年來關於二三醫藥問題之檢討〉,《東方雜誌》,第37卷第14期(1940),頁22-24。於達準,〈黨參之研究:藉為提倡國產藥品卽為挽救經濟漏巵〉,《復興醫藥雜誌》,第2卷第3-4期(1942),頁34。以上轉引自皮國立,〈「國藥」或「代用西藥」?戰時國產藥物的製造與研究〉,頁39-41。

[25] 不著撰者,〈藥物自給研究會〉,《西南醫學雜誌》,第2卷第3期(1942),頁32。轉引自皮國立,〈「國藥」或「代用西藥」?戰時國產藥物的製造與研究〉,頁32。

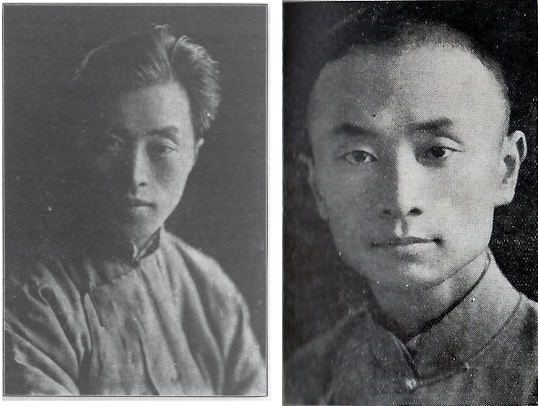

[26] (編注)陳立夫肖擷取自《中央國醫館一覽》。圖說參考《維基百科‧陳立夫》、張成國,〈陳立夫先生對中醫藥的貢獻〉。據《中央國醫館一覽》可知陳立夫為首任理事長。擷取日期20240217。

[27] 張鵬翀,〈軍醫學校藥品製造研究所概況〉,《藥學季刊》,第1期(1942),頁2-4。轉引自皮國立,〈「國藥」或「代用西藥」?戰時國產藥物的製造與研究〉,頁34。

[28] 張鵬翀,〈軍醫學校藥品製造研究所概況〉,頁2-4。美樞,〈五年來軍醫學校的藥圃〉,《藥學季刊》,第4期(1943),頁171。以上轉引自皮國立,〈「國藥」或「代用西藥」?戰時國產藥物的製造與研究〉,頁34-35。

[29] 不著撰者,〈新聞動向〉,《藥學季刊》,第4期(1943),頁177。轉引自皮國立,〈「國藥」或「代用西藥」?戰時國產藥物的製造與研究〉,頁38。

[30] 不著撰者,〈平定藥價內政部撥款購藥〉,《經濟動員》,第3卷第9-10期(1939),頁1245。轉引自皮國立,〈「國藥」或「代用西藥」?戰時國產藥物的製造與研究〉,頁35。

[31] 參見皮國立,〈「國藥」或「代用西藥」?戰時國產藥物的製造與研究〉,頁27、33。

[32] 曾宣靜、林昭庚、孫茂峰,〈民初中醫「醫育法權」之建構(1912-1949)—以《醫師條例》及《醫師法》為論述核心〉,《臺灣師大歷史學報》,第59期(2018年6月),頁73。

[33] (編注)〈醫護人員管理法令(五)〉,《國民政府》,國史館藏,數位典藏號:001-012101-00013-005。圖說亦參考同卷宗公文,數位典藏號:001-012101-00013-006。