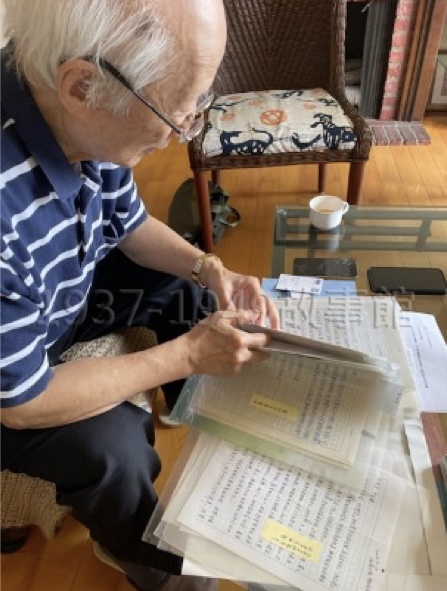

文/張玉法口述,汪琪、葉楷翎採訪,葉楷翎整理、編版

圖/汪琪攝

要北上結果南下

二哥離開洞尾後,南方局勢不穩,中央政府遷到廣州,學校也要從湖南南下去廣州。我因為孤單一人,非常想家,於是跟幾位同學打算搭火車北上回山東。我們和準備南下的同學一早都到了火車站,但是等到中午,都沒有見到北上的火車;聽說是衡陽被炸,北上的路線已經不通。正當我們惶惶無主時,南下的火車到站了。既然也不能回家了,我們只得上了南下的火車,就這樣和其他同學一起到了廣州。

我們流亡的幾千名學生,一路上坐火車都不可能有座位,許多學生爬上車頂,有的人掛在車邊。過山洞時前面的就會通報「趕緊把身子放低一點」,據說有人掉下來,但是我沒有親眼見到。學生沒買車票,鐵路局也管不了。

初到廣州,我們住在中山堂的廊簷和附近地方,後來借住五三小學。在廣州的一個多月,我們每天有兩毫錢港幣生活費,但很難填飽肚子。廣州有很多慈善團體,燒了稀飯,供應流亡學生。除此之外,各個飯店收來要餵豬的剩菜剩飯,也給了我們。一開始,我們覺得剩菜很好吃,但有個船員提醒我們不要亂吃,廣東菜裡有所謂「龍虎鬥」,包含蛇跟貓等食材,我們一聽就不敢吃了。

五三小學的對面有一間戲院,週日場勞軍,免費入場。同學聽說了,跑去看免費電影。比較高大的同學混進去了,比較矮小的被攔下來,被攔下的同學忿忿不平要硬闖,已經進去的同學聞聲聲援,騷動間,打壞了戲院的門、椅。老闆報警,幾個學長被抓走,同學又轉向警備總部要人。雙方對峙幾個小時後,警總放人結案,事件才算落幕。大陸淪陷,有人舉「立監委、國大代和流亡學」為三大害;流亡學生竟成一「害」。

我們在廣州停留的一個多月時間裡,校長們一直為學校師生的去處奔忙。當時台灣省主席陳誠有政策,不允許敗兵和學生來台灣,擔心裡面夾雜匪諜。但是抗戰期間流亡到四川、雲南、貴州等大後方的山東學生,表現很好,很多人響應政府「十萬青年從軍」。或許就是因為如此,陳誠特別允許我們赴台。另方面,聯中子弟能入台灣,還得有人收留。很多人都說山東人喜歡靠同鄉關係,事實上,我們開始流亡之後,一路上確實都靠山東同鄉支應。

當時國軍將領有兩位山東同鄉有意收留我們,一位是澎湖防衛部司令官李振清;他在河南安陽戰敗後,帶領幾十名幹部撤到澎湖,手下沒有兵。另外一位同鄉是劉安祺將軍,他從青島撤退到海南島,也對我們有興趣。當時很多將領手上都有空缺,要養幾千名學生是沒有問題的。八校聯合中學校長考量海南島離廣東很近,不安全,最後決定還是來台灣。

我們在廣州等了一個多月後,終於搭上登陸艇去澎湖。去澎湖的時候,外界救濟我們的餅乾放在甲板上,遇到大雨,餅乾泡水不能吃,只能吃自己身上帶的食物。有些學生不想過海,到廣州後,決定不跟學校走,要去四川。這批同學大概有三、四十人,從此跟我們斷了連繫。民國80年,我回去大陸,發現這些同學沒回家,不知道他們去了哪。

713事件現場

我們七、八千人7月初離開廣州、分兩批到澎湖。第一批學生從馬公上岸,另一批到漁翁島。這兩批學生下船後,通通編了兵,包括初中一年級的學生。我們上岸後,立刻就被帶到澎湖防衛司令部。軍隊給我們派了一個班長,像照顧小孩一樣照顧我們。

當時我覺得有人照顧還滿溫暖的,畢竟一路上都沒有人管我們這群流亡學生。但是待了五、六天後,7月12日學生自治會的總幹事來給我們四聯中同學傳令,要大家次日早飯過後,把行李捆好,去操場集合,他說:「我們是來唸書的,不是當兵的。我們要走出司令部。」小孩嘛,就聽自治會指令,開始整理行李。班長出面阻止,但我們不聽他的。當天到司令部操場集合的四聯中,差不多有一千人,女生已被安排在馬公小學,沒有參加。

當時司令部已有準備,在大門口有許多持槍的士兵,刺刀面向操場。正在對峙時,指揮官說:「司令官來了,到司令台前集合。」大夥兒看到李振清來,像是看到救星,認為他是「老鄉長[2]」,一定會對我們好,便去排隊。沒想到李振清瘸著腿,走到司令台,很生氣。他把枴杖往講台一摔,說:「你們這群沒爹沒娘的孩子,流落廣州,沒人管,我接你們過來,你們還鬧事!」他把我們訓了一頓後,台下的指揮官叫我們按高矮排隊。

當時同學裡有一位本家[3]的哥哥,他比我個子高一點,我想跟著他,但他知道個子高的要去當兵,所以把我推到五、六個人後面。指揮官叫說:「不要亂跑!去後面站好!」就從我前面兩個人把隊伍分為兩半,前面的向右轉,後面的向左轉。向右轉的當兵去了,向左轉的到馬公國小繼續讀書。

當時一位李樹民[4]學長立刻舉手說:「報告司令官,我有話要說。」司令官說:「有話到講台上說。」但是他向講台走到一半,司令官向持槍士兵使個眼色,刺槍就往他胸膛刺,他身子一轉,刺到手臂,血就流下來。李樹民跪下說:「請司令官饒命!」他被帶去醫護室包紮後,後排還有一位唐克忠同學想表達意見,也被刺,受傷,但是沒有像某些網路文章或書籍裡寫的大肆屠殺。其他自治會的成員,我沒有聽說因此被調查。大家自此之後,也不敢說話,乖乖被編兵。

張敏之校長和其他五名學生後來被槍斃,是他們反對學生在澎湖當兵,因此被扣上匪諜的帽子。當時有句話「寧願誤殺一百,不要錯放一個」,我們也認為匪諜應該殺。但是有些同學甚至一直相信這些人是匪諜,政府不需要賠償他們。

713事件後,澎湖防衛司令部成立了「澎湖防衛司令部子弟學校」,學校借用澎湖馬公國民學校的部分教室上課。這所子弟學校既不屬於教育部,也不屬於台灣省教育廳;它沒有獨立的經費來源,只靠軍隊撥糧。軍隊每天給一次飯,下午4點,以大卡車用大汽油桶運南瓜糙米稀飯來,裡面還有稻殼。有的人搶不到,也有人掉到飯桶燙到頭,頭都禿了。

軍隊一方面餓我們,一方面跟我們喊話:「你們為什麼在這受苦?在軍隊的大哥哥都吃大肥肉、白米飯。」因為這飢餓政策,很多人就自動去當兵了。但我年紀小、個子小,就沒有去。

1949年,時局雖然混亂,郵政仍然是通的。到澎湖之後,我寫信回家,告訴家人我跟二哥都很好,繼續讀書。實際上,二哥被共產黨俘虜之後,因為識字,性格又活潑,在軍隊頗受重視,成為文化宣傳員。1950年韓戰爆發,共產黨發動抗美援朝,二哥報名參加,但在身家調查後,發現他是地主的兒子,於是趕他回家,接受批鬥。

父親收到我由澎湖發出的信時,看出其中的破綻,他在回信上質疑,既然我說二哥也一起在澎湖讀書,為何二哥不寫信?何況二哥在家鄉已經結婚,二嫂那時回到娘家,照理講,二哥也該寫信去二嫂娘家問候。這是當時我唯一一次和家裡通信,後來兩岸就斷訊了。

大哥和二哥有類似的經歷。徐蚌會戰爆發之前,大哥在徐州的國軍部隊當兵,會戰戰敗後被俘,成了共產黨的軍人,有一段時間駐守在廈門。但是後來他被調查出是地主的兒子,軍方不允許他繼續當兵,也要他回家鄉去接受批鬥。所以兩兄弟因為出身,先後都回到家鄉。

到了臺灣

我們剛到台灣時,是山東同鄉會透過募捐、賣房子來籌措經費,暫時安頓我們的。我在澎湖子弟學校讀了四年,澎防部司令官換成湖南人,不願再收留山東子弟。那時同鄉劉安祺將軍從海南島撤退來台,成為台灣中部防守區司令官,師部設在原來的員林「家事職業學校」。劉將軍聽說我們沒有地方去,便把師部讓出來,並且動員工兵搭建許多間鐵皮屋給我們使用。學校也改名為「教育部特設員林實驗中學[5]」,設有中學部、師範部、高工部、特師部[6],訓練各種專業人才。高一下寒假,我和部分澎湖子弟學校的學生到彰化這所實驗中學讀了兩年,直到高中畢業。

當時考大學不容易,那年我的考場在師範學院[7],到台北也要考慮吃住問題。後來是我們的校長向山東同鄉會募捐,替我籌到生活費,我才得以成行;考試那幾天就在大同中學教室打地鋪。

聯考填志願,我的第一志願是師範大學,因為師大是不用繳學費、有吃住的學校。當時一個月有120元公費,100元是伙食費,20元作為零用金。我考到台灣省立師範大學史地系,四年公費,需要實習一年才算畢業,實習時被分到基隆中學。

大學畢業後,男生要受預備軍官訓練,到鳳山受訓兩個月後,我被派到軍隊當60砲排的排長。我連砲都沒見過,卻要當砲排排長。射擊演習時,幸好排裡有大陸來的老兵,可以問他怎麼訂標尺、打多遠等等。老兵說:「排長,你別再用那一套了,我們在大陸打仗時,都是隨便放。」結果不管訂標尺也好,還是如老兵所說的「隨便放」,目標800公尺,我打500公尺砲彈就掉下去。我想或許不是我們的技術問題,那些老兵也一樣。但不管怎樣,最後我預備軍官的考績還是拿了「最佳」。

當兵一年後,我回到基隆中學教書。當時只有台灣大學有歷史研究所,政治大學新聞研究所則是剛剛成立。我中學時編過服務日報、實中校刊,因此對新聞有點興趣,便考了政大新聞所,還是第一名錄取的。我一邊讀書一邊教書,新研所畢業後,有機會進入中央研究院作研究,之後赴美留學,1970年獲哥倫比亞大學頒歷史研究所碩士學位。

自1971年起,我先後在師大、政大及台大等校歷史研究所兼任教授、民國歷史文化學社編審委員。我將歷史研究所授課的講義一個個專題串起來,再填補章節的空隙,大概花了兩年多,完成了《中國現代史》。我寫現代史的時候,國民黨的檔案還沒有開放,只公布了一些。我用的多是比較原始的檔案,回憶錄的部分比較不敢用,因為不同人的,會有差距,有時都不採納。以前的人寫得較多的就是國民黨革命史,甚至就是寫孫中山、蔣介石兩個人的革命史,其他都不寫。我寫的現代史可說是唯一一本介紹晚清立憲派的書。我將北洋政府時期該寫的都寫出來,也寫了不少十年建國的階段。

當時警備總部說要禁掉我的書,理由之一是因為我將國父稱為孫中山,將蔣公稱為蔣介石,被認為是不尊敬。我認為我的讀者應該來自世界各國,國父、蔣公可能會讓外國的讀者不知道是誰,而且每個人都該有個名字。我說出理由之後,又得中央研究院的地利之便,就沒有再被找麻煩。

後來,我在1992年當選為院士。

注解

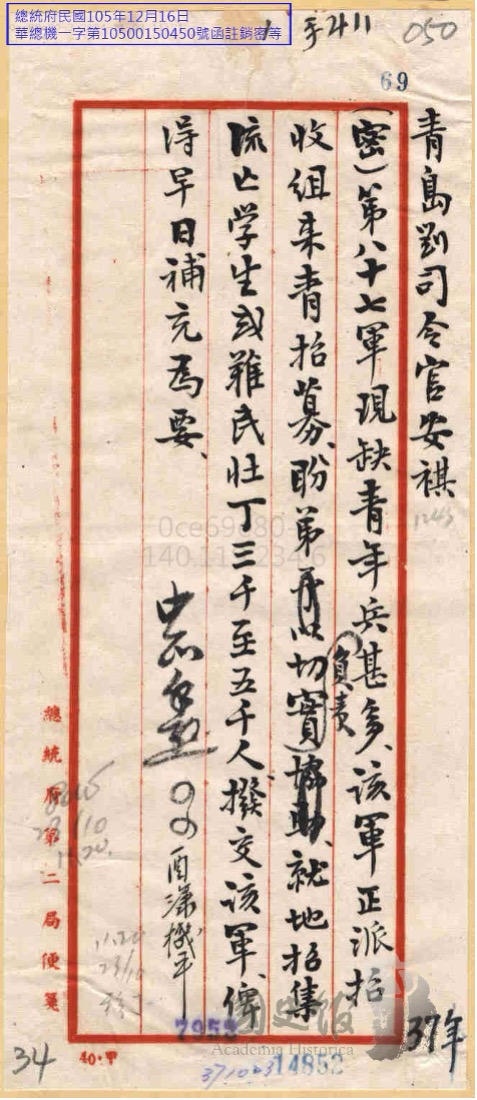

[1] 圖片來源,國史館〈交擬稿件——民國三十七年一月至民國三十八年十二月〉,《蔣中正總統文物》,國史館藏,數位典藏號:002-070200-00024-050。

[2] 同鄉長輩。

[3] (編注)「本家」是同姓、或同宗的意思。

[4] 後改名李健。

[5] 後改名「台灣省立員林實驗中學」。

[6] (編注)「特別師範部」簡稱「特師部」,為增加高中畢業生就業機會而設的一年制教育訓練班。

[7] 台灣省立師範學院。