本文是系列的第5篇,本系列目前有9篇文章,完整系列目錄請按:課本沒有的歷史

文/廖文瑋撰寫、編版

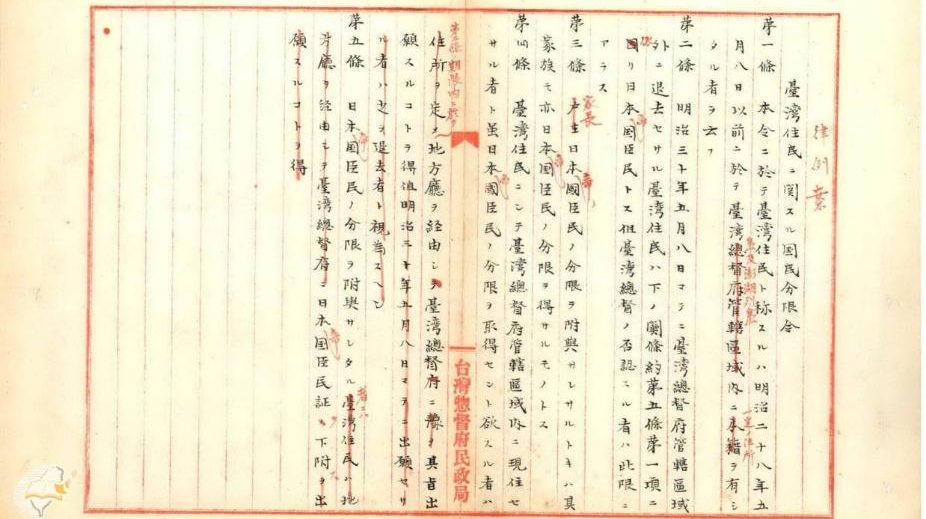

1895年的《馬關條約》第五條稱,5月8日條約生效兩年後,割讓領土上的居民應視作日本臣民。依據前約,1896年8月29日,台灣總督府起草「關於台灣住民的國民分限令」,並於隔年3月發佈「處理手續」,主要規定台灣住民,即「1895年5月8日以後在台澎有一定住所者」,若在1897年5月8日不離開台澎,則獲得日本國籍,成為日本臣民。

將近半個世紀後二戰爆發,隨著日本顯露頹勢。1943年12月1日,中美英三國聯合發佈《開羅宣言》,其中第三段提到要日本將「所竊取於中國之領土,例如東北四省、台灣、澎湖群島等,歸還中華民國」。1945年7月26日,中美英三國又發佈《波茨坦公告》敦促日本投降,其中第八條重申「《開羅宣言》之條件必將實施」。日本投降之時,無條件接受了《波茨坦公告》。

1946年1月12日,國民政府行政院訓令台灣省行政長官公署,將台灣人民的國籍視同在1945年10月25日光復之日起一併恢復,並在1952年《中華民國與日本國間和平條約》第十條確認。