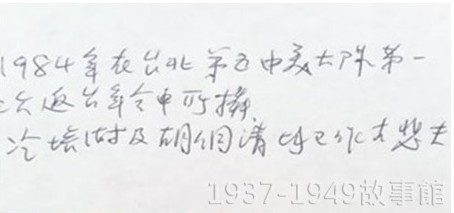

文/喬無遏口述,楊辰泓整理、編版

圖/喬為智提供

1945 年 1 月 18 號,也就是我被打下去的前兩天[1],日本已經失去了從朝鮮到渤海灣,經南海一直到雷州半島的整條海岸線,沿海處都在美國人的控制之下。因此,當日軍需要支持南洋的軍隊時,只能由陸路,透過朝鮮開往瀋陽的火車前往山海關,入關經北京下到武漢,再打通聯絡武漢與香港的道路,唯有如此才能確保駐紮中國的海軍軍需物資補給。

慈悲還是殘酷?

由於西安到恩施,再到梁山這一路的基地已被日軍打通,我們便鎮守在所剩的,最前線的芷江基地。因地利之便,我們當時接到了掩護幾架 B25 從羊街[2]起飛,轟炸日軍後勤設施的任務。當時日軍的飛機已經在中美混合大隊的三次奇襲下被炸毀,我們的任務是要阻絕日軍的物資運輸,並協助轟炸機炸毀漢口的機械廠,和岳陽的武器廠等較為重要的生產設施,這些轟炸機包含駐紮昆明的B25,隸屬於第十四航空隊,與駐紮羊街的B─24,隸屬於第11中隊(11th Squadron),一個獨立的中隊。

當天轟炸機的任務是前往漢口以南,過洞庭湖一個名為「新市」的地方,去炸毀運輸路線上的一座石橋。轟炸機任務中最難的便是炸橋,當天總部派了四架飛機去執行任務,那架轟炸機機快速的降到了一個極低的高度,投下炸彈,然後迅速拔起,高超的技術令人敬佩。我們當時負責在洞庭湖邊上進行掩護時,都聞到了炸彈爆出的硝煙味。

事成以後飛機回航,但在路上,B─25駕駛發現自己飛機的油量正在飛速下降。當時要就地降落並不困難,但若是要回到芷江機場,便會有些難度了。芷江是個很好的戰略基地,但也是個很糟的機場,當地地勢多山,並且有一條大河橫亙其中,所以只有一個方向容許降落,卻又沒有足夠的空間可以讓飛機在降落前進行飄行、迴旋。一言以蔽之,就是這個機場很難降落。

這位B─25的駕駛第一次嘗試降落時,已經飛過了跑道的膠皮,無法在正確的位置落下,因此繞回原處,預備嘗試第二次降落,但還是不夠接近。等到第三次時,塔台告訴他:「編號XX號,不要緊,我已經把空域、地面都給你清出了,你慢慢的來」。我們於是就在上面看著他,每個人都同意要讓他先落,可是因為不熟悉在這個機場的降落方式,他還是落不下來。等到最後油量已經不允許再繼續嘗試了,飛行員硬著頭皮落下以後,飛機並沒有如同預期那般平穩的停在跑道上,而是繼續向前滑行,直衝進了機場盡頭的水溝裡,右側機翼因撞擊整個插進了機艙之中,一共七人都受困在飛機之中。

芷江機場中五大隊的飛行人員趕忙拿上警戒室的所有工具,和僅有的一個兩千五百加侖的泡沫滅火器去救人。機內許多人的衣服都已經燒著了,萬幸前面六人都在情況變得更加嚴峻之前,被前來營救的人們及時拉出了,但是最後一位,坐在後座機槍手查理(Charlie)的腿,不幸卡在機艙裡,怎麼使力都無法將他拉出。這時遇到了兩位大隊長和湊巧前來視察的羅將軍,也能看見正在趕來的救護車,許多人都趕緊跑來現場,但大部分人只能站在旁邊默默祈禱。

這時五大隊長美方的大隊長丹寧 (中美混合團中美雙方各有一位大隊長共同指揮)來到了現場,在火勢失去控制,大火逐漸延燒上了查理C的身體時,不忍的說了句話:「Why let him suffer(為什麼還要讓他繼續受苦)?」他說:「Let me clear it(讓我來解決)。」隨即拔出了身旁士兵的槍、上膛。那名不幸被座椅卡住的機槍手,於死前仍在大聲哭喊著:「Don’t kill me! Don’t kill me(不要殺我、不要殺我)!」

之後幾日,軍隊中的人們激烈的討論:出了這種問題,一名指揮官究竟可不可以站在人道的立場去殺人?事發當下,丹寧馬上就要求自己的長官將他送往軍事法庭,最終他獲判無罪,但是軍中仍有人對此持不同意見。我是認同這樣的行為的,因此後來有一位醫生為了幫助人死亡而糾結時,我便說出了這件往事。

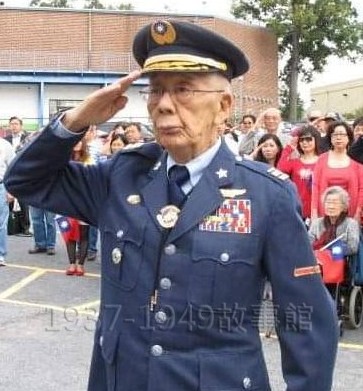

戰爭結束後,丹寧因為在五大隊對地作戰的經驗,被派到了USAFE,也就是在歐洲的美國空軍,韓戰後又擔任空陸作戰指揮官。那時他來了台北,然後又找到我,一看到我就說:「哎,把那些老朋友都找來,我們到越南來給他們開開眼界!」可是我們要過去也不是這麼的容易,要報告上級,等各級和總統批准,很花時間。在批下來之前,又遇上了另一項事件,遠東、太平洋空軍司令部,開始聯合成立一個組織——飛行兄弟會(Flying Brothers)。

成立兄弟會的原因,是從部隊、基地,到物資運輸、醫療,再到教育,我們都已經有完整的規劃與設備,而美國卻沒有;因此他們希望能透過合作的形式,借助我們和日本自衛隊的資源和情報。他不好出面,於是就在菲律賓的克拉克基地組織了飛行兄弟會,一年會找我們過去幾次,談論些關於空軍戰術運用在戡亂的心得,並讓飛行部隊去表演,展現如何操作、起飛、攔截假想敵,而使用的都是美國的地面裝備。

能做到這些,我們自然是十分自豪的,不過正高興時,大家突然聽說丹寧病了。我們買了花一起到醫院探望他,他又拜託我們到越南去教導當地軍人如何進行空對地作戰,但是其他事務就都暫時擱置了。

「第五大隊協會」

美國總統卡特上任後,我已經退伍,因為共產黨對我們干涉得非常厲害,而美國又更為親中,所以在飛虎年會時,我們開始商量應該如何繼續維繫友誼。一開始是由一位叫米爾頓的士兵將大家組織起來的。米爾頓是在17歲時被派來五大隊的,當時不知道要給他什麼工作,便問他過去曾學過什麼,他說他高中畢業,並沒有什麼特殊的技能,於是又詢問他是否會打字,他說會,後來需要打字的事情,就都交由他處理了。

戰爭結束後,米爾頓回到他的家鄉,這個地方與美國聯邦的誕生具有很大的關連性,國歌也是在那被創作出來的,甚至連創作出國歌的人也是安葬這裡,因此當地的人們都十分尊重自己的歷史。因為參加戰爭的青年們回國以後,國家撥了一部分經費來讓他們念書,米爾頓就進入了大學,開始研讀歷史,一路讀到博士,然後又成為歷史系教授,最後當上了歷史系主任。

他在年會時與我們說,不必擔心召集不來當年的戰友,他有資料庫的鑰匙,能夠隨時去查找舊資料,尋找大家的下落。可是過了這麼多年,這些人的去向也並不是這麼好追查的。於是米爾頓又出了個新主意,讓我們前往全美十個區的圖書館,去尋找1941到1945的調查記錄,知道姓名就有機會能夠找到他們的電話,最後竟然也找到62人,一起在亞特蘭大開會,討論接下來的因應方式。會議期間共產黨一直對我們施壓,在我們要向南卡羅來納州政府登記成立這個維繫雙方人員的組織時,共產黨便質問起五大隊名稱的歸屬問題,要求州政府拒絕我們的申請,不過最後我們仍然是以「第五大隊協會」為名稱登記成功。

打扮「自己的」飛機

講回墜機時的故事,當時接到那批P40戰鬥機,我們十分高興,因為大家終於可以有「自己的」飛機了。那時大多數部隊中的飛機都是整個隊伍共享的,要擁有一架自己的飛機必須有一定的資歷,而當時也沒幾個飛行員能擁有自己的飛機。這就像高中的孩子得到了自己的第一輛車,就算不是全新的,而且有些小問題,總歸是擁有了自己的車,大家就特別珍惜。

飛機變成歸屬於個人以後,就往往會出現不少奇怪的名字。像是有一位美國隊長,就把自己的飛機命名為了Pistol Packin’ Mama(美式俚語「帶手槍的女人」),一首他家鄉的歌曲,也有人取名叫天馬,甚至有人用的是自己女朋友的名字。我是幫它取名為太歲,我認為這就是一個雅俗共賞的名字,也有不少家鄉的親人十分喜歡。

我們後來還找來了許多砂紙,每個人親手把飛機表面粗糙的鋁皮打磨光滑,如此一來除了能再增加20英哩的速度,還變得可以在上面做一些裝飾。說到裝飾,大家普遍會想到的都是鯊魚頭,不過一開始那位大隊長其實還有其他的主意。他找來了一堆反光漆,說是漆在機頭上、機翼前緣,太陽一照就亮,敵機根本看不清楚我們在哪。他想出這個主意時十分得意,乍聽之下,似乎也非常有道理,但實際執行後發現,連其他隊友也看不出來我們是誰,竟然就認定我們是敵機,並且開始追擊,於是在降落以後,我們立刻就把那些反光漆刷掉了。

我的這架太歲號,就從這時開始,直到墜毀前一路陪我經歷過了五十多次的任務。

再見了太歲號

在與太歲號的最後一次任務中,[3]中彈的當下,我在想的第一件事其實是:「太好了,我終於能有傷榮臂章了」。我剛進空軍的時候,是在休假外出時,不時就能看到有人還能在制服上再掛上一個漂亮的掛件,這個配件代表著他曾為國家流過血,甚至還有人有兩個,為國家流過兩回血。這是一件非常光榮的事,因此我當時很高興自己也能有一個了。

不過這件事也是得怪我自己,一個中尉,把所有勳章都得完了,就開始認為日本人根本就不行。這就是年輕人的傲氣,完全忘記了我爸爸所說的「膽欲大而心欲小」。當時連美國人都要來跟著我飛,我就更自負了,看到敵機時,總是想著要追上去先打下來再說,於是就中彈了。後來大隊長要我們集合,但我偏偏在這時被日本人纏上。空戰結束以後,大隊長準備收兵回到基地,點兵時發現少了一個人,就詢問是否有人看見喬無遏,沒人回答,他大概是以為我已經死了,於是便讓大家直接回去了。

大隊長曾多次呼叫我的名字,可是我當時下顎骨和喉頭被子彈打碎,沒辦法說話。但也是萬幸彈片沒有再繼續往後進到動脈的位置,萬一動脈被割破,人就真的完了。我那時運氣比較好,人也還是清醒的,只不過是太歲號的儀表板毀損而已,對於這段回航的路程,我早就已經熟悉到就算沒有儀器、羅盤,就算要摸黑回去,都找得到路。

然而太歲號這時卻逐漸冒出黑煙,後來直接燒起來了,情況不容樂觀。但對跟著自己冒了這麼多次危險,多次一同出生入死的飛機,我自然是極為不捨的。就算火勢越發惡劣,我還是想著要把它飛回來,讓螺旋槳用最低的轉速,想辦法減小火勢帶來的影響,盡量前進得更遠。只要能在空中多飛一分鐘,地面上就能更接近七里,我們也能夠離家更近一些,但最終還是失敗了,我只得跳傘離去。這是一個令人感到非常難受的決定,「再見了,我的飛機」。

寫好遺書

這時我還沒感覺到痛,摸到自己身上黏黏的,還以為是液壓管被打破後油濺到了身上。跳傘以後,底下的日軍就開始打降落傘;子彈劃破空氣「刷——」的一聲的很好聽,只可惜當時沒有設施可以把它錄下來。後來日軍也在逐漸靠近我,慢慢都奔跑過來了,我只能用力拉傘上的繩子來讓傘的面積變小一些,讓傘面更加傾斜,降落得更快一些,可是在接近地面時傾斜的那一端沒有放好,我就直接栽進稻田裡。

關東軍都是東北人,講的也是中國話,我還沒爬出來就聽到外面在大喊:「在這裡,快抓住他!」我只能把所有東西,就連救急包都一起扔掉,趕緊開始逃跑。救急包就是一包墜機後可使用的藥品、食物,以及一些簡單的工具。那時我因為失血過多,又加上長時間奔跑,渴得不得了。不過要到哪裡才能找到水?

我還記得那是個紅土堆的小山頭,山上長著幾棵小松樹,在石頭間就不時有水滴下來,在石頭下匯流成了一個小溝。我正想在那裡撈些水來喝時,右肩突然被人狠狠的打了一下,回頭一看,是兩個穿著黑衣服的士兵,一個還想踢我,但是被另外一個攔住了。我看到他們兩人拿著湯普森衝鋒槍,因為會拿著這種美國槍枝的必定是國軍,於是我就拿出了我的飛行胸章,他們發現我是中國飛行員以後,就拿了個門板來要把我抬走,在這個時候我昏了過去。

再醒來時我已經被他們抬到了一間廟裡,一睜開眼就對上了四大天王的佛像,那兩人告訴我,我已經得救了,他們馬上會去「抓」一個醫生來給我看病。不過這時我們又聽到了一陣狗叫聲,那是日本人的軍犬循著血跡找過來了,我們只得繼續逃亡。這時候就有一批人自願留下來為我們拖延時間,一連三天都這樣在外頭四處躲藏,流血的傷口逐漸變乾、結痂,也沒辦法吃喝,十分難受。這時我碰到了一個叫叫李鐵肩的人,他剛剛結婚,在地下埋藏了一些米,就拿來讓他太太為我煮了點米湯。我在吃的時候,米湯會從喉嚨裡漏出來,不過最後還是吃了一些。

等到第四天時,外面日本人仍在四處搜查,我認為我已經徹底沒有逃出此處的希望了;我只是在這裡等死而已,於是寫了一封遺書,希望可以有人拿到重慶的中央大學去給我父親。沒想到,這時卻突然聽到有人跑回來說「美國人!美國人!」說著一位美國人走了進來。

我沒辦法說話,就在地上寫字,我說我快死了(I’m dying)。他就回說他是美國海軍的懷特(Lt. White),他能給我一些藥,但沒有辦法全部給我,因為他自己也還需要一些。他說給我的這些藥泡水喝可以消炎止痛[4]。然後又給我兩盒紙盒火柴,還有槍,又拿出了一袋粉末狀的止血藥,一袋液體是血漿,他說這就是他能給我的所有東西了。我很感謝,要不是他給我的物資,我說不定早就死了。

那為什麼懷特會有這麼豐富的物資?這就要談談他所屬的組織:「中美技術合作所」(SACO: Sino American Cooperation Organization)。[5]那時候盟軍已經拿下菲律賓,下一個目標不是沖繩、台灣就是中國;但不論登陸哪個地方,都要先作情報,但是美國人怎麼在中國做情報工作?所以中方戴笠系統的人員和美國的「戰略服務局」(OSS, Office of Strategic Services,CIA前身)就形成一個團隊(即SACO);中方在翻譯和地方聯繫方面支援美方行動,美方則提供中方技術援助。

接著White又建議我前往位在夫子廟的收容站接受治療,在我被那兩名游擊隊隊員救起以後,跟在我身邊的游擊隊員越來越多,他們一路陪著我走完了這段路程。當時他們是用兩個竹竿架著一張椅子換著抬,還怕我會冷,用個簍子掛了個花盆在竹竿上,然後在花盆裡面放了些炭。我感到疼痛時他們就幫我打支嗎啡。這嗎啡真管用,打了之後我一路唱著自己很喜歡的一首歌,也是當時流行的 ‘You Smile And the Angels Sing’(你微笑和天使唱歌),連火燒到腳都沒注意到,就這樣成功的被送到了急救站。

到夫子廟以後,我看到一位滿臉紅光的老先生(其實他大約只有四十多歲,但因為我當時才二十來歲,所以覺得他已經老了),他向我表示歡迎,並說他老早就聽到說我要過來了,要我先躺下,還打趣說他急救站裡有世界上最好的床,不過那張床其實也就只是蓋著兩張軍毯的一堆稻草而已。他又拿出了現成的軍用乾糧,說要先請我吃些東西,手一拉,鐵盒子就打開了,那是一罐芹菜牛肉湯,天下第一美味;大家都知道,我最喜歡的就是牛肉。

注解

[1] (編注)作者所駕駛的P─40戰鬥機在一次空戰中被日機擊中,臉部,身受重傷跳傘敵後獲救。

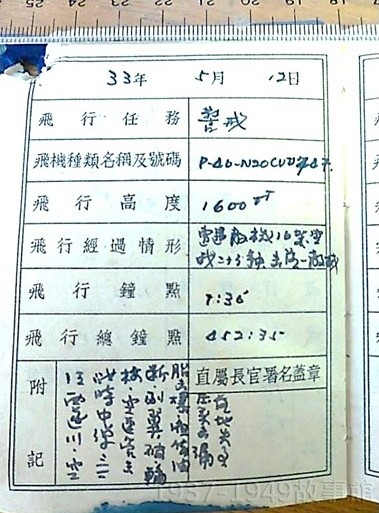

[3] (編注)1945年的1月20號,駐守在湖南芷江機場的中美混合團五大隊(P-40N戰鬥機),和一大隊第四中隊(B-25-J轟炸機) 接到命令,要切斷日軍陸運水運、阻絕其補給線,不幸這次任務也是太歲號的最後一次任務(參見中國飛虎研究協會);失事經過,參見喬為智〈舊羽殘簡(四)血衣的故事─湖南衡陽上空 1/20/1945〉,《udn部落格》於2009/03/12刊登。

[4] 這些藥物包括十片 磺胺嘧啶(sulfadizine,抗細菌藥物)、十片sulfanilamide止血及一打 mulphene。

[5] (編注)中美特種技術合作所(Sino-American Special Technical Cooperative Organization),簡稱「中美技術合作所」或「中美合作所」(Sino-American Cooperative Organization),是第二次世界大戰期間中國和美國軍事情報機構(國民政府軍事委員會調查統計局與美國海軍情報署)合作建立的戰時跨國情報機構,成立於1943年1月。