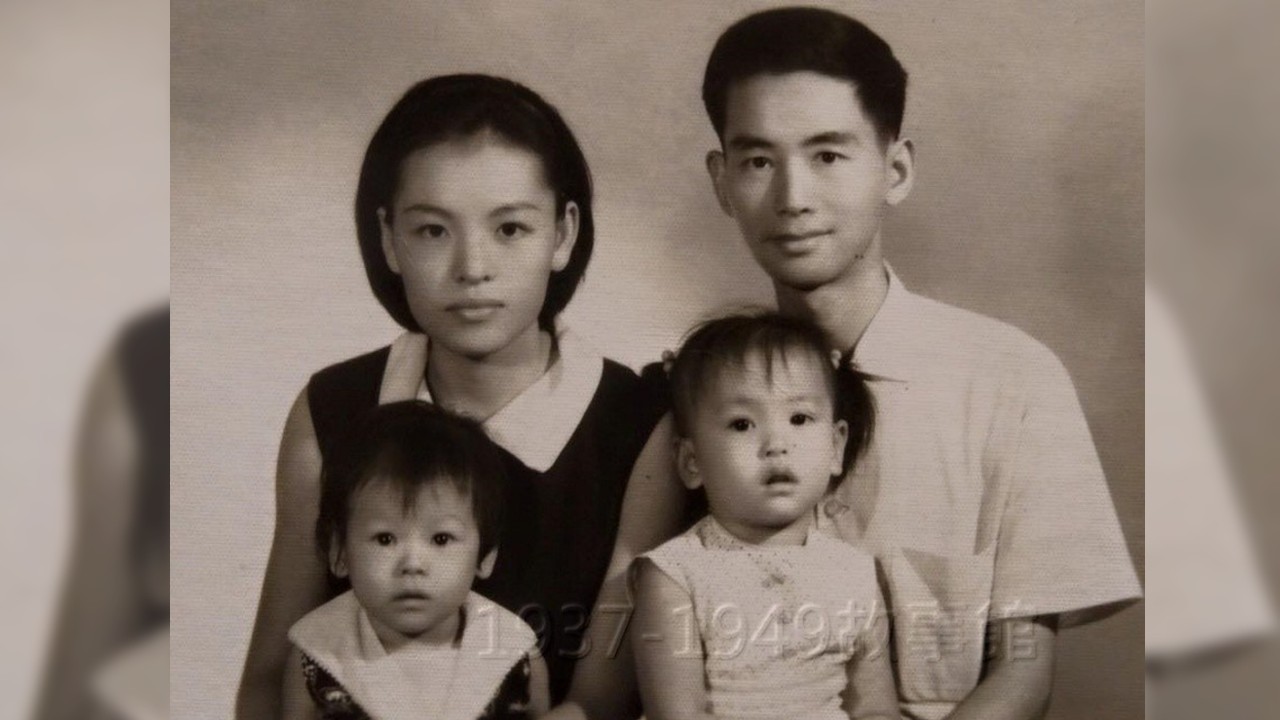

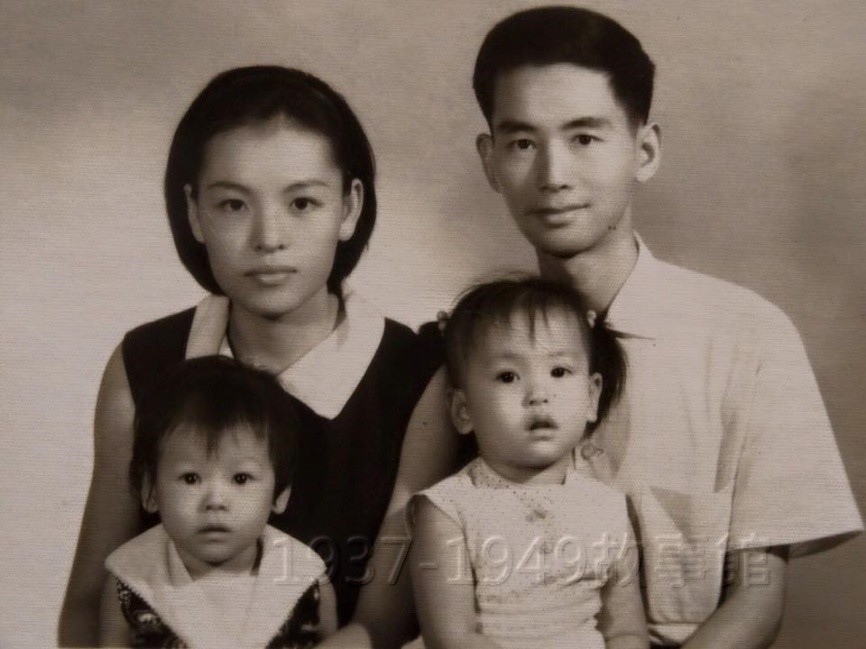

本文摘自向明著,《詩之外:向明詩文集》,頁60-62,原篇名〈黃泥粑粑〉,詩藝文出版社2017年出版。

文/向明撰寫,羅國蓮編輯

圖/取自向明臉書

離開老家實在夠久了,誰能擁有故鄕一撮泥土?而我卻幸運地能時常親吻,撫玩它,因為我有一塊以故鄕泥土作成的黃泥粑粑。

每到初春融雪之際,故鄕長沙的鄕下便有以雪水作黃泥粑粑的習俗。據說這種泥餅留到夏天泡水喝,不但可以解除暑熱,而且能治一切因炎熱而起的皮膚病。記得我家四嬸就是靠一杯這種泥水而治癒了她一次險而送命的發痧症。

在故鄕每到夏天差不多都以這種東西作飮料,喝來確有生津止渴的功效,尤其放上幾片薄荷葉子,泡在水裡更覺清涼可口。黃泥粑粑的做法很簡單,只要選上一些乾淨而純的黃泥土,加上雪水調勻,做成餅狀,放在竹籩上曬乾或陰乾即可。

現在我手上的這塊黃泥粑粑是我母親親手做成的,那上面至今仍清晰地留著她的指印,以及含蘊著更深更沉對我的慈愛和關切。

記得那是在戰火逼近被迫離家的前夕,家裡平日洋溢的歡愉之情突然變得沉悶寂寥了。父親抱頭呆坐在火爐的一隅沉思,大妹望著一盞昏暗的桐油燈在發呆,只有母親一面啜泣一面忙著替我整理行裝。眼看著一口籐箱都快塞滿了,這時母親突然從碗櫥裡取來一包沉甸甸的東西往箱裡面放。我知道那不可能是吃的,在那種戰亂的貧困年頭更不可能是錢財,或其他貴重的東西。我搶著打開一看,原來是她親手做的三塊黃泥粑粑。

母親看我發呆,便嗚嗚咽咽的說:「孩子,這年頭家裡窮,沒什麼可以給你帶上出遠門,就帶這麼幾塊泥巴吧!也不知道你將來會逃難到那裡去,到了生地方難免會水土不服,鬧什麼病痛的,泡上一小塊喝上一些,一定會有效。」她擦乾了溢出的淚水又接著說:「你別小看這幾塊泥巴,等你到了異地時,你才曉得即使是家裡的泥巴,也是珍貴的,是與我們親切相連的信物。」

我正要說什麼,父親在一旁叫我了,我走了過去,父親附在我的耳旁低聲的說:「帶著吧!不然你媽要更傷心了。嫌重的話,出門以後扔掉就是。」

第二天一早我便離開了家趕往城廂,跟著便隨同逃難的人潮四處流浪,轉進,誰也沒有閒情來注意自己的行囊,幾塊黃泥粑粑依舊藏在籐箱裡跟著到處行走。及至到了成都我們才有喘息的機會,而思鄕之情也跟著越來越濃。這時我才體會到母親的苦心,這三塊黃泥土粑粑,就像家的延伸,故鄕的延伸,母愛的延伸,不論到那裡我仍受著呵護。有一次我不捨的掰下一小塊泡水喝,真成了治癒我中暑的丹方。

不久,我投身了幼年兵行列,最後一次的行動轉進來到了。由於飛機的裝載噸位有限,需要搭乘的人太多,每人所帶的行李要儘量減輕,於是我為這剩下的兩塊泥土難定取捨;如果帶上這兩塊泥土,必得放棄一些心愛的衣物或書本。幾番掙扎衡量的結果,我毅然決然放棄了那隻佔地方的籐箱,和一些書本,將那兩塊泥土包在衣服裡塞進手提袋。我知道書籍只要有錢任何地方都買得到,而到那裡去買故鄕的泥土呢?

就是這樣我把這兩塊黃泥粑粑帶來了台灣。那一年我在南部海邊駐防,全身患著難忍的台灣癢,[1]在無可奈何的情形下,我終於泡了一塊故鄕的泥巴來洗滌,說也奇怪,那種難忍的奇癢竟然消失了。

現在我還珍藏著最後一小塊故鄕的泥土,雖然經過幾十年的剝掰挪動,早已不成原型,除非萬不得已的情況下,我是捨不得再動它分毫的。我要留給我的子孫,那是我們董家唯一的祖產,是故鄕的一塊泥土。

注解

[1] (編注)關於「台灣癢」可參閱林諷葊,《臺灣癢的治療與預防》(台北:國醫世界社,1958);此書可見於國家圖書館、台大圖書館。