文/喬無遏口述,楊辰泓整理、編版

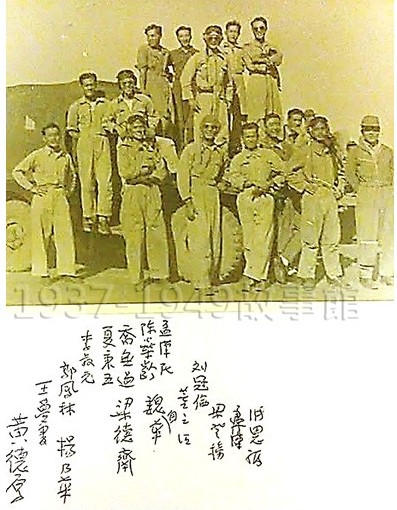

圖/喬為智提供

您是要我說什麼呢?

就我來講,有些事情我並不敢說,也沒有說過,但現在中央航空學校第十期同學還能談的,就只剩下兩位;這一代人幾乎都已經故去,然而想了解這段故事的人卻不在少數。

當年,太多人都是結了婚就參戰,孩子生了,父親卻沒了消息。這些孩子長大成人、成就一番事業後退休了,但「我爸爸是怎樣的人?」[1]至少要知道父親是哪個單位的。於是他們到處打聽,無論中外,陣亡隊員的第二代都在問,最後輾轉找到了我。我對那個時代的記憶雖然零零星星,卻仍然記得不少,例如當時的生活情況。

其實當年我們也不是天天都在打仗。前線的環境頂苦,連個女孩子都見不到。有次和同僚聊天,他說自己最大的願望是結婚。我們便問:「那你想和誰結婚?」他答:「女人。」再問他希望是怎樣的女人,他想了半天,答說:「活著的。」Carl Herbert 是一個很幽默的人,你的電影要贏得人心,如果從這裡來說空軍、戰役、中美關係和聯隊怎麼組成的這些恩怨與哀樂,那你可以說是問對人了。

跟著學校走

當年日本人打來,美國採取的政策是重歐輕亞,不管我們。當時海口已經失守,空軍怎麼辦?我們只能以豬鬃、獸皮和桐油等等不知道多少東西,一點一滴積攢外匯,好不容易才買下一批俄國人的破爛(junk):1932 年西班牙內戰時用的飛機。用這些飛機打了不知道多少有名或是無名的戰役、犧牲了多少優秀的飛行員。

戰爭並不是一個人打的,大家常推崇某一個人,在我們看不是這樣的,不是喊一聲「航空救國」就救了國,得有人去做(somebody has to do it),而且各種角度都要顧到,就像編織毛毯,沒有一條線是不重要的,所以你收集資料要由人心的感動(touching)、愛( loving)、關懷( caring) 和 分享(sharing) 著手,否則戰爭片就不要看了。

接著我要和你講艱難的情形。

我在北平讀高中的時候,日本人來了,土肥原這些日本特務逐漸滲入學校,稽查委員會是應付日本人的,把學生控制住了,但學校也變成「愛國的學校」,主任和老師把消息悄悄告訴學生,幫助他們投奔國軍控制的區域。這些學生當中,有不少人決定參軍,等待適當時機再回學校讀書。所以七七事變前,像我這樣的第一批學生,大多數都投身軍旅。

七七事變以後,學校不上課了,許多學生就離開家,跟隨學校一同後撤。當時不少學校透過聯合舉辦的方式一同疏散,例如西南聯大、西北聯大。但有人認為這也不是辦法,於是就參軍打仗去了,例如陳燊齡、唐飛,便是知識分子參軍打仗,十萬青年十萬軍的代表,他們當中許多成了優秀的飛行員。到台灣以後,空軍改制,成立空軍官校,領導是王叔銘。

所以我在政府撤退到後方之前就參軍了,這和家裡情況也有點關係。我們家七個兄弟姊妹,當時先君應聘到中央大學教書,家人要帶去,但我們插班不容易,學費又貴。那個時代在北方,學校學費是非常便宜的,但在南京,媽媽收到學費單急得都哭了:我們實在是交不起。這時一眾孩子中,自然有人必須主動放棄升學,於是我站了出來。其實我早就考上空軍了,不過到那時才決定從軍;因為我若是去讀中央大學,學費的壓力會使其他孩子都無法讀書。所以別人參軍是因為愛國,我卻是因為交不起學費。

戰事起來時,我已經入伍。日本人打到上海,軍校後撤;那時別人的家鄉大多已經淪陷,連長知道我家在南京,於是特別讓我回家。

回到家後,爸爸要我跪下,他說:「我有幾個字要告訴你,『無為寶用,治世之祥,天道祖德,家慶國光』,你給我記住,這是喬家的十六代,一旦我死了,十六代就是這個傳法。」所以我是「無」字輩,喬無遏,我的兒子是「為」字輩,為智,他的小孩也將按照這個順序延續下去。中國人的傳統便是要告訴你,你家祖墳在哪裡,祖塔在哪裡,墳山什麼方向,這一切都需要牢牢記住。

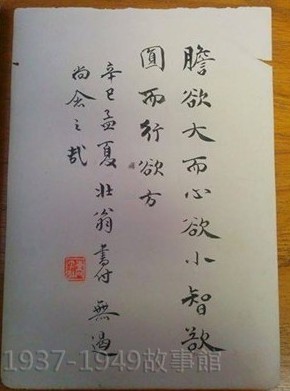

之後他又寫了幾個字給我:「膽欲大而心欲小,智欲圓而行欲方,書付無遏尚會之哉。」現在這幅字還在我手裡。意思就是讓我膽子要大,「心欲小」,是凡事要小心,「智欲圓而行欲方」,人要不斷學習,學也不一定限於在學校,從環境裡也可以學;「行欲方」,方方正正,絲毫不苟且。這幾個字傳下來,對我的一生,有很大影響。

父親向我交代完這些以後,我就不得不返回部隊了。學校撤退時,由於日軍已經開始轟炸南京,入伍的學生就揹著80多磅的裝備出發,其中有一支先搭船前往蕪湖,從蕪湖到九江,九江再經南潯鐵路抵達南昌,在南昌的一個基地繼續受訓。我們本來都已經受完訓了,但在那個時期就只能等,因為航空學校也在撤,戰況仍然十分膠著。

當時學校只能帶走學生,沒有餘力去顧及學生的父母,不過師長們仍在艱難的條件下,盡量保持著學校正常的教學功能,像是有些學校會讓學生一路帶著小板凳以備隨時上課,聽到空襲警報時便帶著板凳一同去躲藏。我的妻子還是個小女孩子時,就有過這樣的經歷。這時的社會,可以看見人民蓬勃的生命力和濃厚的愛國情操。雖然不見得每個人都有足夠的能力來幫助別人,可是我們依然能看見愛與關懷──雖然我也在吃苦,但我願意分一點物資、提供一些援助來跟你們一起度過難關。

美國人陳納德

當時美國盛行孤立主義,對中國的困境不聞不問,甚至還有日本人會跟美國人買廢鐵做成彈藥來炸中國,美國對中國的支持因此更顯消極,我們也迎來了在戰爭中最為困苦的一段時期。不過這時卻有一個美國人來到中國,想辦法幫助中國空軍完備他們所欠缺的部分,同時也發展他自己的事業,這個人便是陳納德。

但正是因為他的計畫牽涉到中美兩國,所以陳納德也面對了源自兩國的麻煩。當時美國在南北戰爭中形成的觀念依然存在,北方人仍會認為他們是優勢的一方,而陳納德是個南方人;對他而言,來自美國的壓力,遠大於中國國內的壓力。由於蔣夫人是在麻薩諸塞州的衛斯理學院畢業的,所以她見識過南北不合。至於中國國內,則是因為並沒有哪國國家的軍隊,能忍受一個「外人」在那指手畫腳,部隊長自然第一個跳出來反對。蔣夫人能做的,是讓陳納德到學校去作客座教官,讓學校挑幾個英文好的學生跟著他飛,我就是其中一個。

而在跟陳納德飛過之後,我發現他的教學方式與中國人的教法是不同的;中國人一般來說都是透過課本學習的,總是考這考那,很深入,但卻完全沒有實踐。而由美國人教導的學生,則是在能飛時,馬上就能得到單飛的機會。因此,在143個受訓的同學中,反而是年紀最小的我最早單飛的,也是因為這個原因,那些還在讀書考試的同學們馬上都不願意理我了,甚至還有些同學說我是靠拍洋人馬屁才有這機會的。

先前中國學生所接受的教育,基本上是等情報到了,知道敵機來襲以後,掌握一個準確的時間點讓戰鬥機起飛、迎敵,因為飛機油量並不充裕,所以會需要在最好的時間達到正確的高度,借力來作戰,並在打擊之後馬上進行驅逐,這項功夫有一定的難度。陳納德的關注點則並不在飛行技巧,而是上升到了我們的優勢與劣勢,這項優勢就是情報傳遞的迅捷。淪陷區中飛機一起飛,我們馬上便能收到簡短的訊息,敘述它所經過的地方以及前進方向。

觀察方法其實不難,便是將手錶的十二點對著北方,用錶盤來確定其方位,各地的司令部都有人在負責觀測與計算飛機移動的消息,以望遠鏡觀測大編隊的動向。戰爭初期我們就是用這個方法打出不少成績。至於為什麼在日本佔領區,國軍仍然能確保情報的順暢流通,完全就是仰仗老百姓的愛國情操。他們在機場附近觀察,飛機由南昌起飛,如果他說三點到九點,那就是由東向西飛。訓練老百姓也很簡單,飛機種類講機身「長」、「重」,就知道是轟炸機,機身輕微就知道是偵察機。

美籍飛行員組成的中國空軍部隊

陳納德來了以後,重新思考並改善了中國空軍應戰的方式。他清楚美國武器的長處和短處。和俄國飛機相比,美國飛機雖然有更高的安全係數,設施十分完備,各方面都可以為飛行員控制得很好,但是機身較為沉重,速度與機動性就不如俄國飛機。這時若是把中國空軍的優點納入考量,戰鬥力就會成長。

這時歐洲戰場爆發了北非戰役:英國的蒙哥馬利元帥(Bernard Montgomery)對上了德國的「沙漠之狐」隆美爾元帥(Erwin Rommel)。隆美爾是一位非常精明的將領,蒙哥馬利一度束手無策,要求美國供應一批到德國進行對地作戰的戰鬥機。但是貨到後,康寧漢將軍(Andrew Cunningham)卻發現這80架戰機無法帶外載,也就是不能加裝火箭砲、炸彈等任何武器,因此判定「不適合作戰」,這批飛機也就此被閒置在一旁。

這消息傳到了當時的空軍參謀長蔣夫人耳裡,她決定找人去親自嘗試使用。我們的大隊長羅英德,就奉命載我們幾個人前往仰光試飛。當時我們飛的是俄製飛機,這類飛機非常小,大約和一間房間的大小相等[2],回頭就能摸到機尾,站起來就可以看到座艙裡面,可是卻非常靈巧,性能非常好,我們非常熟悉在防空上使用這種型號的飛機。但上了這批康寧漢將軍拒用的美國飛機,我們就像是跑車手去當卡車司機,使用意願自然不高,最後仍是選擇放棄。此時陳納德就提出了讓他在美國招兵買馬,由中國政府支付部份費用,來組織一支部隊的建議。

蔣夫人經過慎重考慮,與陳納德討論了不少相關細節後,最終同意了他的計畫。得到中方同意後,陳納德透過特殊管道,面見了羅斯福總統,並在我國政府不知情的情況下,得到羅斯福總統默許,把美國陸、海和陸戰各個部隊及民間沒有在駕駛飛機的飛行員都徵集到仰光,成立了三個中隊,並命名為「中國空軍美國志願隊」。

統御雜牌軍

很重要的一點是,這支部隊並不屬於美國的陸軍航空隊(US Army Air Corps),他們制服上標示的是中國國徽。可是就美國空軍來看,這支部隊是個雜牌軍,雜牌軍能打什麼仗?關於這方面,陳納德學到了中國空軍的領導方式;面對較為隨興的美國孩子,他的第一道命令就是訂定軍中開明專制的原則:「我們空軍管我們的命」。從一開始便以絕對的威嚴鎮懾住了這些美國孩子,於是後來其他的條條框框才能順利架構起來,他也才能順利向隊員們說明,與日軍交戰並不像他們所想的那麼簡單。面對部隊中的人才,無論是什麼樣的出身,被說雜牌軍也好,被說外行人也罷,陳納德都有他的領導方法。

透過收集情報,他找出了與日本軍交戰的策略,就像棒球的打帶跑(hit and run)般,盡量避免纏鬥。日本的飛機來糾纏該怎麼辦?不要理會,依然打完就走。他們便是以這樣的策略,在三個月內擊落了294架敵機,期間自己僅有三架飛機墜毀,其中還有兩架是因機器故障才墜落。後來他把這一整段在中國的經歷寫成了一本書,叫做《戰鬥機的手冊(Way of a Fighter)》。

陳納德的部隊打了這場仗以後的第三個月,珍珠港事件爆發[3]。日軍在突襲太平洋艦隊行動中展現的高效率,令美國國會議員十分訝異,他們也開始對中國軍隊為何能頑強對抗日軍感到好奇,不少議員並且來華,實地走訪重慶和國軍部隊。不久美國國會通過「租借法案」,同意美國政府繞過「中立法」中「禁止與戰爭各方進行武器和戰爭物資貿易」的規定,以租借的方式,向同盟國提供所需的物資,英國、法國,甚至是俄國人都因此受惠。中國同樣也得到了一些好處,但我們在戰爭中付出這麼大的代價,犧牲了這麼多人,在租借法案中得到的援助只佔其中的千分之二。這其實是件令人哀痛的事。

租借法案當中,有一則條款和培訓飛官有關。當時我國沒有可以建立航空學校的適合地點,有了這則條款,國家就得以把孩子送到屬於印度,也就是現今巴基斯坦境內的地點進行初階教育,然後再到美國接受高階訓練。在這段過程裡,學生學習飛行技術,也接受一些與中國相關的戰鬥理念教育。像我們這些較早完訓的飛行員,就沒有前往美國的經歷了。同時,美方也挑了一些美國孩子,送來中國受訓,就像是高中的交換學生一樣,他們會有十個禮拜在中國學習。

對大部分美國孩子來說,中國是個十分陌生的地方,氣候、飲食習慣都與他們熟悉的十分不同,到了特定的季節,不免也會感到些許不適。此時日本控制了一個夏威夷的日裔女孩「東京玫瑰」,利用她純正的夏威夷口音來這裡廣播,專門播報一些美國小報裡提到的壞消息。這些孩子平常也只有軍人電台(Armed Force Air )可聽,缺乏其他的訊息來源。聽到這些日本的宣傳後,很多人把自己的擔心和前線的困苦,寫在信件裡寄回了家鄉。家鄉的爸爸媽媽們在讀過這些信件以後,同樣十分擔心,紛紛向國會議員反應,要求瞭解並解決中國前線的困難,並促使國會想辦法解決問題。後來提出的方案,便是將美國飛行員編入了中國空軍的第一大隊、第三大隊和第五大隊。

注解

[1] (編注)參見《舊羽殘簡》14,《父親的最後一個任務》(https://blog.udn.com/dchiao1953/129113229)。

[2] I-16戰鬥機翼展為9公尺,機身約長6.13公尺。

[3] 當時中華民國國際研究所主任王芃生在事發後很快就得到情報,由於我們之間的交情,我也因此快速得知珍珠港戰況以及後來的影響。